Hochschule Hamm-LippstadtNachhaltige Wirtschaftsflächen in Südwestfalen

Das Tool berücksichtigt unter anderem die regenerative Energieerzeugung aus Photovoltaik, Windenergie und Geothermie.

(Bildquelle: NAWISWF)

Wie können Gewerbe- und Industrieflächen zugleich wirtschaftlich leistungsfähig und nachhaltig gestaltet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt Nachhaltige Wirtschaftsflächen in Südwestfalen (NAWISWF) – finanziert durch den EFRE Regio-Call NRW. Die Region Südwestfalen ist eine bedeutende Industrieregion in Nordrhein-Westfalen und steht dabei vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischer Wandel, steigende Energiekosten und die Anforderungen an klimaneutrale Produktionsprozesse.

Konzepte für zukunftsfähige Wirtschaftsflächenentwicklung

Im Fokus des Projekts steht die Entwicklung integrierter Konzepte für eine zukunftsfähige Wirtschaftsflächenentwicklung. Dazu werden rund 15 neu zu entwickelnde Wirtschaftsflächen in der Region Südwestfalen analysiert. Ziel ist es, ökologische und ökonomische Anforderungen miteinander zu verbinden – von der flächeneffizienten Bebauung über eine nachhaltige Energieversorgung bis hin zur sektorübergreifenden Nutzung vorhandener Infrastrukturen. Konkret arbeitet das Projekt an den vier Themenfeldern flächensparende Konzepte, Ressourcen- und Energieeffizienz, Mobilität sowie Pooling und Kooperation.

Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird unter der Federführung der IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland in einem interdisziplinären Team mit der Technischen Universität Dortmund sowie der FH Südwestfalen und der Hochschule Hamm-Lippstadt durchgeführt. Die Hochschule Hamm-Lippstadt bringt mit dem Institut für Sektorenkopplung in der Energiewende innerhalb des Themenfelds „Ressourcen- und Energieeffizienz“ des Projekts ihre Expertise in der Analyse und in der Konzeptentwicklung der energetischen Versorgung von Wirtschaftsflächen ein.

Vorgehen und aktueller Stand

Das Projekt startete 2024 mit einer eingehenden Analyse der geplanten Wirtschaftsflächen, bei der wesentliche Standortinformationen wie rechtliche Rahmenbedingungen, topografische Besonderheiten und bereits bestehende Infrastrukturen erhoben wurden. Diese Informationen bildeten die Grundlage für die erste energetische Bewertung. Gleichzeitig erfolgte die Schätzung des zukünftigen Strom- und Wärmebedarfs basierend auf Daten lokaler Unternehmen, Branchenkennziffern und ergänzenden Gesprächen mit Unternehmen aus der Region. Ziel war es, realistische Szenarien der zukünftigen Energiebedarfe zu erstellen, selbst bei noch unbestimmten Nutzungsstrukturen in den zu entwickelnden Wirtschaftsflächen.

Ein zentrales Zwischenergebnis des Teilprojekts der Hochschule Hamm-Lippstadt ist die Entwicklung eines Prognose-Tools zur Ermittlung des zukünftigen Energiebedarfs für die gesamte Wirtschaftsfläche, das unterschiedliche Akteursgruppen in der Entwicklungsphase unterstützt. Das Energieprognose-Tool zielt darauf ab, die insbesondere zu Beginn der Planungsprozesse bestehenden Unsicherheiten abzubauen. Die Unsicherheiten resultieren oft daraus, dass in dieser Phase oftmals noch weitgehend unbekannt ist, welche Unternehmen mit den daraus resultierenden Energiebedarfen sich auf einer Wirtschaftsfläche im Zeitablauf ansiedeln werden. Das Prognose-Tool ermöglicht eine flexible Szenarienanalyse und unterstützt so eine vorausschauende Entwicklung auch unter offenen Rahmenbedingungen. Ferner ermöglicht es die Bestimmung mehrerer Nutzungsszenarien unterschiedlicher Branchen, die sich auf der Wirtschaftsfläche ansiedeln könnten.

Nutzung von erneuerbaren Energiequellen

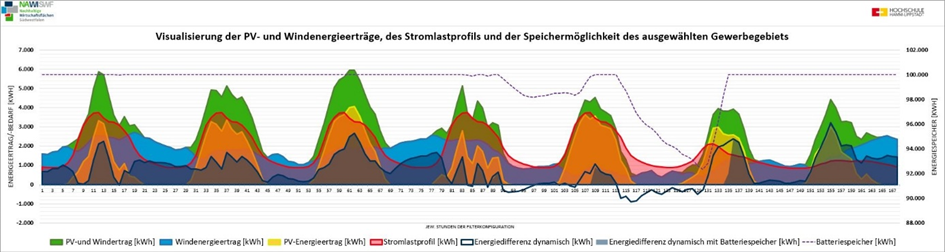

Darüber hinaus kann das Tools abschätzen, in welcher Form und in welchem Maße örtlich vorhandene erneuerbare Energiequellen zur lokalen Deckung des Energiebedarfs der Wirtschaftsfläche sowie des unmittelbaren Umfelds beitragen können. Berücksichtigt wurden unter anderem die regenerative Energieerzeugung aus Photovoltaik, Windenergie und Geothermie. Aktuell werden auch angrenzende Infrastrukturen wie beispielsweise Kläranlagen in die Analysen einbezogen, da sie häufig bislang ungenutzte energetische Potenziale bieten – etwa durch Abwärme oder die Nutzung von Faulgas zur Strom- und Wärmeerzeugung. Zudem zeigt das Tool auf, in welchem Umfang eine externe Energieversorgung durch die Anbindung an die öffentliche Energieinfrastruktur benötigt wird. Das Tool berücksichtigt zudem Großbatteriespeicher und Stromspeicher, um stärker die Aspekte der dezentralen Versorgungssicherheit und Flexibilität zu erfassen. Die Speicher werden auch grafisch dargestellt, wodurch die Auswirkungen auf Lastverläufe und Energieflüsse unmittelbar sichtbar werden. Dabei lässt sich die Batteriegröße individuell anpassen, um verschiedene Szenarien zu vergleichen und den Nutzen unterschiedlicher Speicherlösungen zu bewerten.

Durch individuell einstellbare Filter – etwa nach Wochentagen, Kalenderwochen oder Jahreszeiten – lassen sich saisonale Schwankungen im Energiebedarf sowie in der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien gezielt analysieren und nachvollziehbar darstellen. Auf Basis der laufenden Analysen sollen die untersuchten Wirtschaftsflächen künftig in Typologien überführt werden – eine Systematik, die Vergleichbarkeit schafft und als Planungsgrundlage für übertragbare energetische Versorgungskonzepte dient. Darauf aufbauend werden erste technische Konzepte entwickelt, beispielsweise für den Einsatz von Hochtemperatur-Wärmepumpen und Niedertemperatur-Wärmenetzen.

Unterschiedliche Akteursgruppen

Ein Tool, das im Planungsprozess einer neu zu entwickelnden Wirtschaftsfläche die zu erwartenden Energiebedarfe sowie dezentralen Erzeugungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien unter Einbezug verschiedener Szenarien ermittelt, adressiert unterschiedliche Akteursgruppen. Dazu zählen Kommunen, Planungsbüros, Investoren sowie sowohl Energieversorgungsunternehmen als auch an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen. Eine zentrale Ermittlung der Energiebedarfe für Wirtschaftsflächen in einer frühen Planungs- und Entwicklungsphase fördert eine präzisere und gegenüber unterschiedlichen Szenarien robuste Planung der Energieversorgung. Es unterstützt außerdem die Nutzung dezentral erzeugter erneuerbarer Energien, da mögliche Über- und Unterversorgungen an einzelnen Stellen bei Unternehmen abhängig von der Branchenstruktur auf der Wirtschaftsfläche sichtbar werden. Dadurch kann es auch zur Senkung der Energiekosten insgesamt beitragen.

Durch die Optimierung der Infrastrukturplanung können die Netzkapazitäten effizient genutzt werden. Darüber hinaus ermöglicht das Tool die Entwicklung gemeinschaftlicher Anlagen für die Energieversorgung auf einer Wirtschaftsfläche. Für den weiteren Projektablauf ist geplant, das Tool durch Gespräche mit Unternehmen und Kommunen auf diese Weise zu verfeinern. Außerdem ist beabsichtigt, es für die Entwicklung konkreter Lösungskonzepte für ausgewählte Wirtschaftsflächen des Projekts NAWISWF einzusetzen. Auch ist auf Basis des Tools geplant, mögliche gemeinschaftliche Geschäftsmodelle der energetischen Versorgung für Wirtschaftsflächen abzuleiten.

Würzburg: Fahrplan zur Klimaneutralität

[23.02.2026] Bis 2028 soll die Stadtverwaltung Würzburg treibhausgasneutral werden. Dabei stützt sie sich unter anderem auf einen kapazitätsoptimierten Sanierungsfahrplan für städtische Liegenschaften. mehr...

Anklam: Bioenergie-Cluster und H2-Kraftwerk

[17.02.2026] Die Hansestadt Anklam setzt auf Bioenergie, Wasserstoff und kommunale Wärmeplanung. Im Mittelpunkt stehen zwei Projekte: das Innovationsbündnis biogeniV und ein geplantes Verbundkraftwerk. Das Ziel ist Klimaneutralität bis 2040. mehr...

Mannheim: Phosphorrecyclinganlage in Betrieb gegangen

[16.02.2026] MVV Energie hat in Mannheim eine Phosphorrecyclinganlage in ihre bestehende Abfallverbrennung integriert. Damit gewinnt das Unternehmen aus Klärschlamm bis zu 90 Prozent des enthaltenen Phosphors zurück und stärkt die regionale Kreislaufwirtschaft in Baden-Württemberg. mehr...

Kreis Nienburg: Land fördert modulare Thermolyseanlage

[13.02.2026] Niedersachsen fördert den Bau einer modularen Thermolyseanlage des Unternehmens Waste2Value im Landkreis Nienburg mit 6,05 Millionen Euro. Die Anlage soll schwer recycelbare Kunststoffe chemisch verwerten, 27 Arbeitsplätze schaffen und den Strukturwandel in der Region vorantreiben. mehr...

Klimamanagement: Software und Beratung aus einer Hand

[11.02.2026] Der IT-Dienstleister regio iT unterstützt Kommunen mit einem modularen Lösungspaket bei Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien. Es handelt sich um eine synergetische Kombination aus IT-gestütztem Datenmanagement, strategischer Beratung und effizienter Beschaffung. mehr...

Hessischer Staatspreis Energie 2026: Bewerbungsphase gestartet

[11.02.2026] In Hessen hat die Bewerbungsphase für den Staatspreis Energie 2026 begonnen. Bis Ende April können Projekte eingereicht werden, die zu einer sicheren, klimafreundlichen und bezahlbaren Energieversorgung beitragen. mehr...

Trianel: evm entwickelt Strategie für erneuerbare Stromversorgung

[09.02.2026] Die Energieversorgung Mittelrhein entwickelt mit Trianel eine Gesamtportfoliostrategie für eine vollständig erneuerbare Stromversorgung. Ziel ist es, Planung, Betrieb und Vermarktung so zu verzahnen, dass Klimaziele, Wirtschaftlichkeit und Marktrisiken zusammenpassen. mehr...

Baden-Württemberg: Klimaschutz-Programm reaktiviert

[04.02.2026] Kommunen in Baden-Württemberg können wieder Förderanträge für Beratungs- und Begleitmaßnahmen zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude stellen. Das Land reaktiviert dafür den zweiten Teil des Programms Klimaschutz-Plus und ergänzt die bereits laufende Investitionsförderung. mehr...

Energie-Kommune des Jahres: Drei Finalisten stehen fest

[04.02.2026] Greifswald, der Landkreis Regensburg und Schwalmtal stehen im Finale um den Titel „Energie-Kommune des Jahres 2025“. Die Entscheidung fällt am 26. Februar bei einer digitalen Auszeichnungsveranstaltung nach öffentlicher Abstimmung. mehr...

Hamburg: Forschungsgebäude für Energiewende geplant

[03.02.2026] Die Freie und Hansestadt Hamburg plant am Energie-Campus der HAW Hamburg ein neues Forschungsgebäude für die Energiewende. Rund 20 Millionen Euro fließen in Labore, Büros und einen Showroom für Zukunftstechnologien, der 2028 in Betrieb gehen soll. mehr...

Rheinland-Pfalz: Ausbau der Erneuerbaren nimmt zu

[27.01.2026] Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz hat 2025 deutlich zugelegt, insbesondere bei Windenergie-Genehmigungen und Photovoltaik-Zubau. Nach Angaben des Klimaschutzministeriums sieht sich das Land damit auf Kurs in Richtung Klimaneutralität bis 2040. mehr...

KlimaAgentur Hamm: Auf vier weitere Jahre

[22.01.2026] Die KlimaAgentur Hamm wird für weitere vier Jahre beauftragt und setzt ihren Beratungs- und Unterstützungsauftrag für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen fort. Neue Schwerpunkte liegen auf sozialverträglicher Energiewende, klimaneutraler Mobilität und dem Ausbau des Beratungsangebots. mehr...

Rhein-Lahn-Kreis: Klimaschutzportal bündelt Daten

[22.01.2026] Der Rhein-Lahn-Kreis stellt mit einem regionalen Klimaschutzportal eine zentrale Online-Plattform für klimarelevante Daten, Förderangebote und Aktivitäten bereit. Das Portal soll Transparenz schaffen, Information bündeln und perspektivisch mehr Beteiligung ermöglichen. mehr...

Verbandsgemeinde Schweich: Maßnahmenpaket für Energiewende

[21.01.2026] Die Verbandsgemeinde Schweich baut ihre Eigenstromerzeugung massiv aus und organisiert die Energiewende künftig über eine neue Anstalt des öffentlichen Rechts. Photovoltaik, Strombilanzkreis und geplante Wärmenetze sollen den Weg zur klimaneutralen kommunalen Energieversorgung beschleunigen. mehr...

Kreis Borken: Positive Bilanz zu Beratungsangeboten

[21.01.2026] Der Klimakreis Borken zieht für 2025 eine positive Bilanz seiner Informationsangebote zur energetischen Sanierung und kündigt für 2026 neue Beratungstage und Veranstaltungsformate an. Nach Angaben des Netzwerks stießen insbesondere Vorträge, Klimawochen und Energiechecks auf große Resonanz in der Bevölkerung. mehr...