Stadtwerke DuisburgKraftwerke ohne Wert

Heizkraftwerk: Stadtwerke Duisburg fordern eine verstärkte Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung.

(Bildquelle: Stadtwerke Duisburg AG)

Die Stadtwerke Duisburg unterstützen die Energiewende hin zu einer nachhaltigen und klimaschonenden Energieversorgung. Dass den erneuerbaren Energien hierbei eine zentrale Bedeutung zukommt, steht außer Frage. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat die regenerativen Energien bisher jedoch zu unspezifisch und unabhängig von der Nachfrage gefördert. Die durch das Gesetz festgelegten Anreize haben zu einem massiven Ausbau der Erneuerbaren sowie zu Wettbewerbsverzerrungen im Energiemarkt geführt.

Das hat weitreichende Konsequenzen für konventionelle Kraftwerke, und zwar auch dann, wenn sie in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowohl für die Strom- als auch Wärmeversorgung betrieben werden: Indem immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien vorrangig eingespeist wird, verbleibt auf dem Markt immer weniger Nachfrage nach Strom aus konventioneller Erzeugung. Deshalb sinkt der Strompreis an der Börse seit Mitte 2011 kontinuierlich und liegt mittlerweile weit unter jenen Kosten, zu denen der Strom in einem modernen Gas-und-Dampf-Kraftwerk (GuD) erzeugt werden kann. Hinzu kommt, dass diese Kraftwerke nur noch zu den Zeiten benötigt werden, wenn zu wenig Strom aus Wind- und Sonnenenergie vorhanden ist, was zu einer dramatischen Reduzierung der Volllaststunden führt.

Stilllegung von GuD-Anlagen

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann ein Kraftwerk unter diesen Bedingungen wirtschaftlich keinen Strom mehr produzieren. Darüber hinaus kann es auch nicht für die Reserve vorgehalten werden, um Lücken in der Stromproduktion zu schließen und die Versorgung der Verbraucher sicherzustellen, da hierdurch die Fixkosten nicht gedeckt würden. Unter diesen Marktbedingungen wird die Stilllegung von GuD-Anlagen unvermeidlich. Die Planung einer neuen Anlage wurde von den Stadtwerken Duisburg bereits im August 2012 eingestellt.

Die vor diesem Hintergrund zunächst mit der Novelle des EEG verbundenen Erwartungen wurden weitgehend enttäuscht. Indem die EEG-Novelle die Ausbauziele bekräftigt und den Ausbau entsprechend steuern will, wird die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Ressourcen zukünftig weiter zunehmen, wenn auch infolge der Degression der Vergütungen und Ansätzen einer Marktintegration etwas gedrosselt. Der Druck auf die Börsenpreise wird sich daher erhöhen und die Einsatzzeiten konventioneller Kraftwerke werden zukünftig weiter zurückgehen.

Unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen ist somit zu erwarten, dass konventionelle Kraftwerke keine Gewinne mehr erwirtschaften werden. Indem der Barwert, das heißt, der auf die Gegenwart abdiskontierte Wert aller für die Zukunft zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, nicht positiv ist, hat das Kraftwerk faktisch keinen Wert mehr und müsste theoretisch abgeschrieben werden. In der Konsequenz führt das EEG – auch in seiner novellierten Fassung – letztlich dazu, dass Vermögenswerte von Stadtwerken und somit von Städten vernichtet werden.

Erzeuger tragen die Kosten

Dies bedeutet auch, dass die im Vertrauen auf die Stabilität des Rechtsrahmens getätigten und bereits in der Vergangenheit aufgrund ihres Beitrags zum Klimaschutz geförderten Investitionen durch spätere Maßnahmen des Gesetzgebers entwertet werden, obwohl auch sie die Klimaschutzziele in hohem Maße unterstützen.

Somit tragen nicht nur die Stromverbraucher über die EEG-Umlage die Kosten der Energiewende, sondern auch die Energieerzeuger. Infolge des EEG wird sich der Anteil der Stadtwerke am Stromerzeugungsmarkt vermindern, da sie die Verringerung ihrer konventionellen Erzeugung kaum durch den Ausbau der regenerativen Erzeugung kompensieren können. In einer Großstadt wie Duisburg gibt es nur sehr begrenzte Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Durch das novellierte EEG wird es Stadtwerken nicht erleichtert, in Erneuerbare zu investieren.

Auch im Interesse der Stromverbraucher müssen bei der Verfolgung politisch vorgegebener Ziele – wie der CO2-Reduktion – jene Instrumente eingesetzt werden, die die geringsten Kosten verursachen. Die CO2-Vermeidungskosten je Tonne Kohlendioxid sind bei Kraft-Wärme-Kopplung geringer als bei den meisten erneuerbaren Energien. Zudem sind größere KWK-Anlagen mit Nutzungsgraden von bis zu 90 Prozent hocheffizient und verfügen im Gegensatz zur Hausfeuerung über eine aufwendige Abgasreinigung. Vor diesem Hintergrund ist es sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll, vorrangig die Potenziale der KWK und Fernwärme auszuschöpfen und nur die darüber hinaus angestrebte CO2-Reduktion durch den Ausbau erneuerbarer Energien zu realisieren. Damit wäre auch die Versorgungssicherheit weniger gefährdet. Zudem wäre Zeit gewonnen für die Weiterentwicklung von Energiespeichern und anderen Technologien zur Kompensation der Volatilität der erneuerbaren Energien.

Ineffiziente Förderpolitik

Die heutige Förderpolitik ist hingegen vollkommen konträr: Während der Anteil der EEG-Umlage am Strompreis rund 21,4 Prozent ausmacht, beträgt der Anteil des KWK-Aufschlags nur 0,6 Prozent. Indem damit die teureren und nicht die günstigen Instrumente forciert werden, ist die heutige Förderpolitik hochgradig ineffizient und trägt damit wesentlich zur Steigerung der Strompreise bei. Zudem fokussiert das EEG nur auf die Stromproduktion. Eine verstärkte Förderung der KWK wäre zumindest ein Beitrag dazu, die Wärmeerzeugung im Rahmen der Energiewende angemessen zu berücksichtigen und die im Wärmemarkt bestehenden Potenziale zur CO2-Minderung auszuschöpfen.

Die im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellte KWK-Potenzialanalyse kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass der Stromproduktion mittels KWK eine herausragende Bedeutung zukommt, um die Versorgungssicherheit bei zunehmender Einspeisung von Strom aus volatilen erneuerbaren Energien aufrechtzuerhalten. Nun ist es von entscheidender Bedeutung, dass im Rahmen der Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), deren Vorbereitung vom Bundeswirtschaftsministerium im Grünbuch für 2015 angekündigt wird, die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Dabei sollen die rechtlichen und finanziellen Bedingungen so gestaltet werden, dass der KWK-Anteil an der Stromerzeugung wie angestrebt bis zum Jahr 2020 auf 25 Prozent erhöht werden kann.

Im Kontext der aktuellen Energiewende wurden beispielsweise die KWK-Bestandsanlagen der Stadtwerke Duisburg nicht gefördert, sondern durch die dargestellten Auswirkungen des EEG auf deren Volllaststunden und die Strombörsenpreise massiv belastet. Eine erhebliche Ausweitung der KWK-Förderung ist nicht nur aus diesem Grund erforderlich, sondern auch deshalb, weil sich Investitionen in Wärme- und Kältenetze nur langfristig amortisieren.

Drei Forderungen

Hinsichtlich der geplanten KWKG-Novelle stellen die Stadtwerke Duisburg daher drei wesentliche Forderungen auf:

● Bestandförderung, die die Erwirtschaftung der Vollkosten der bestehenden KWK-Anlagen der allgemeinen Versorgung ermöglicht.

● Anpassung der Zuschlagssätze bei der Neuanlagenförderung an die neuen Marktbedingungen.

● Verstärkte Förderung von Fernwärmespeichern, um größere Speichervolumina, die vorrangig in Ballungszentren erforderlich und sinnvoll sind, zu ermöglichen.

Durch diese Maßnahmen würde sich der KWK-Aufschlag auf den Strompreis zwar erhöhen. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass er bisher nur 0,6 Prozent des Endkunden-Strompreises beträgt, jedoch vertretbar und im Hinblick auf die vergleichsweise geringen CO2-Vermeidungskosten von KWK-Anlagen gerechtfertigt.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Januar/Februar von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Baden-Württemberg: Klimaschutz-Programm reaktiviert

[04.02.2026] Kommunen in Baden-Württemberg können wieder Förderanträge für Beratungs- und Begleitmaßnahmen zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude stellen. Das Land reaktiviert dafür den zweiten Teil des Programms Klimaschutz-Plus und ergänzt die bereits laufende Investitionsförderung. mehr...

Steinbeis: Neue AG für Konfliktkommunikation

[02.02.2026] Eine neue Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Konflikte bei Energie- und Infrastrukturprojekten zu verringern. Sie richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen und Kommunen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger stärker in Planungen einzubeziehen. mehr...

BDEW: Milliardeninvestitionen in den Netzausbau gefordert

[02.02.2026] Neue Regionalszenarien der Stromverteilnetzbetreiber zeigen einen drastisch steigenden Bedarf an Netzanschlüssen bis 2045. Der BDEW fordert deshalb Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und bessere regulatorische Rahmenbedingungen, um privates Kapital zu mobilisieren. mehr...

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

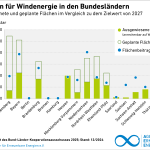

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...