StudieEEG-Novelle untergräbt Paris-Abkommen

Pariser Klimaziele werden nur erreicht, wenn erneuerbare Energien die Vorherrschaft übernehmen.

(Bildquelle: rcfotostock/Fotolia.com)

Widersprüchlicher kann Politik nicht sein. An dem Tag, an dem das Bundeskabinett die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens einleitet, beschließt der Ausschuss für Wirtschaft und Energie die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Ziel des im Dezember 2015 ausgehandelten Pariser Weltklimavertrags ist es, die globale Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Sollte das nicht gelingen, dürften langfristig die Meeresspiegel deutlich steigen. Danach wären nicht mehr wie heute gut 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, sondern bis zu einer Milliarde zusätzlicher Klimaflüchtlinge. Um das zu verhindern, müssen die klimapolitischen Zielvorgaben zwingend erfüllt werden und zwar ohne umstrittene und kostenintensive CCS-Verfahren (Carbon Dioxide Capture and Storage). Zum Einhalten der 1,5-Grad-Grenze muss der Kohlendioxidausstoß bis zum Jahr 2040 auf reduziert werden, was einen vollständigen Ausstieg aus der Nutzung aller fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas bedeutet. Das heißt aber auch, dass die Energieversorgung in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr bis dahin vollständig mit erneuerbaren Energien gedeckt werden muss – eine Herausforderung, die sowohl technisch als auch ökonomisch machbar ist.

EEG bremst Ausbau

Mit der Umstellung auf Ausschreibungen und dem Festhalten an Ausbaukorridoren im neuen EEG verfolgt die Bundesregierung allerdings das Ziel, den Zubau von Erneuerbare-Energien-Anlagen weiter zu begrenzen. Zwar konnte bis zum Jahr 2015 der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch auf 33 Prozent gesteigert werden, im Verkehrssektor und bei der Wärmeversorgung fällt der Erneuerbaren-Anteil aber deutlich ab: Im Wärmesektor stellen regenerative Energien neun Prozent des Warmwasser- und 13 Prozent des Raumwärmebedarfs bereit, im Verkehrssektor liegt der Beitrag aus regenerativen Energien bei nur 4,4 Prozent. Hieraus resultiert ein Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtprimärenergiebedarf von gerade einmal 12,6 Prozent. Das bedeutet, es fehlen noch über 87 Prozent für eine erfolgreiche Energiewende.

Den Ausbau der Erneuerbaren bei der Stromerzeugung auf maximal 45 Prozent bis zum Jahr 2025 zu drosseln – so sieht es das neue EEG vor – erscheint in Anbetracht dieser Zahlen geradezu grotesk. Und geht man von einem steigendem Strombedarf durch die Sektorkopplung aus, rückt auch der Zielwert von 45 Prozent in weite Ferne. Zwar hat sich die deutsche Politik bislang eindeutig zu dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt, die nötigen Schritte wurden jedoch noch nicht einmal ansatzweise eingeleitet. Mit den aktuellen Zielvorgaben aus dem EEG besteht zumindest keinerlei Möglichkeit, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen.

Da die Potenziale für Biomasse, Solarthermie und Geothermie in Deutschland begrenzt sind, muss der wesentliche Anteil der künftigen Energieversorgung aus Photovoltaikanlagen und Windkraft gedeckt werden. Gleichzeitig steigt der Stromverbrauch von derzeit rund 600 Terawattstunden (TWh) auf gut 1.300 TWh – ein Szenario, bei dem das Verbrauchsverhalten von ambitionierten Energieeffizienzmaßnahmen flankiert wird. Dazu müsste der Straßenverkehr fast vollständig elektrifiziert und die Produktion von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren bis 2025 weitgehend eingestellt werden. Wichtige Fernstraßen für den Güterverkehr sollten außerdem mit Oberleitungen versehen werden. Im Wärmebereich dürften schon ab 2020 keine neuen Gas- oder Ölheizungen sowie wärmegeführte Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen mehr installiert werden. Stattdessen müssten effiziente Wärmepumpen den überwiegenden Anteil der Gebäudewärmeversorgung und der Warmwasserbereitung übernehmen. Zusätzlich sollte der Wärmebedarf der Gebäude durch Gebäudesanierung in den kommenden 25 Jahren um 30 bis 50 Prozent gesenkt werden. Sollte es nicht gelingen, diese Effizienzmaßnahmen umzusetzen, könnte der Strombedarf sogar auf 3.000 TWh ansteigen – eine Strommenge, die in absehbarer Zeit in Deutschland nicht klimaneutral produziert werden kann.

Tempo steigern statt drosseln

#bild2 Das Ausbautempo von Solar- und Windkraftanlagen muss um den Faktor vier bis fünf steigen. Für die regenerative Stromerzeugung im Jahr 2040 sollte eine installierte Leistung von 200 Gigawatt (GW) für die Onshore-Windkraft, von 76 GW für die Offshore-Windkraft und von 400 GW für die Photovoltaik angestrebt werden. Bei der Onshore-Windkraft liegt der empfohlene jährliche Nettozubau bei 6,3 GW. Das ist mehr als das Doppelte der im EEG festgelegten Ausschreibungsmenge in Höhe von 2,8 beziehungsweise 2,9 GW pro Jahr. In den Bereichen Offshore-Windkraft und Photovoltaik ist die Differenz noch viel größer: Hier sollten jeweils drei beziehungsweise 15 GW pro Jahr zugebaut werden. Nach dem EEG werden Offshore-Windräder aber nur mit einer Leistung von jährlich 0,5 beziehungsweise 0,7 GW ausgeschrieben, die Obergrenze des Photovoltaik-Zubaus wurde auf 2,5 GW pro Jahr festgelegt, gebaut werden 2016 vermutlich nur ein GW. Anders ausgedrückt: Mit der jetzigen Energiepolitik und den Zubaukorridoren des EEG 2014 können regenerative Energien bis zum Jahr 2040 nur bis zu 35 Prozent des erforderlichen Bedarfs decken, nach den EEG-Änderungen sind sogar nur noch weniger als 30 Prozent möglich. Das Einhalten der Pariser Klimaschutzziele ist damit völlig unrealistisch.

Damit die erneuerbare Kraftwerksleistung kosteneffizient in die Netze integriert werden kann, sollte ein Ausstieg aus der Kohlestromerzeugung bis zum Jahr 2030 erfolgen. Ein Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken bis zum Jahr 2040 oder darüber hinaus ist mit den Klimaschutzzielen hingegen nicht vereinbar. Das jetzt vorliegende EEG verlangsamt aber das Ausbautempo und spielt damit der Kohlelobby weiter in die Hände. Und das, obwohl 83 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland energiebedingt sind und dabei der größte Posten auf die Stromerzeugung und hier wiederum auf die Kohleverstromung entfällt. Um den Kohleausstieg bis spätestens 2030 abzuschließen, müssen schnell effektive und dezentrale Speicher errichtet werden.

Das sind die wesentlichen Erkenntnisse der vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften Energie und Information der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin veröffentlichten Sektorkopplungsstudie. Um die dargestellten Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen, wird in einem nächsten Schritt die Dekarbonisierung der einzelnen Sektoren Wärme, Verkehr und Strom näher betrachtet.

Die effiziente Wärmewende

Der größte Teil des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf den Wärmesektor. Der Ausbau der erneuerbaren Energien macht hier aber nur langsam Fortschritte. Noch immer decken fossile Energieträger 75 Prozent des Raumwärmebedarfs, 66 Prozent des Warmwasserbedarfs und 73 Prozent der Prozesswärme für die Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD). Der Anteil regenerativer Energien fällt hingegen mit 14 Prozent für die Raumwärme, neun Prozent für Warmwasser und vier Prozent für Prozesswärme bescheiden aus. Unter den regenerativen Energien zur Wärmeerzeugung rangiert die Biomasse mit einem Anteil von elf Prozent am Endenergieverbrauch deutlich vor der Solarthermie und Wärmepumpen mit jeweils einem Prozent. Die Biomasse kann allerdings nicht mehr substanziell weiter ausgebaut werden. Solar- und Tiefengeothermie lassen sich zwar noch ausbauen, die wirtschaftlichen Potenziale sind hier aber begrenzt.

Die Dekarbonisierung des Wärmesektors kann also nur durch einen hohen Anteil von Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen gelingen. Erfolgt die Dekarbonisierung im Wärmesektor überwiegend durch Gas-Brennwertkessel mit Gas, das über Power-to-Gas-Verfahren auf Basis von regenerativ erzeugtem Strom gewonnen wird, steigt der zusätzliche Strombedarf auf 770 TWh an und übersteigt damit die gesamte heutige Bruttostromerzeugung von 628 TWh. Der Grund: Bei der Power-to-Gas-Technologie muss das Gas erst einmal aus Strom mit Verlusten in einer Größenordnung von 35 Prozent hergestellt werden. Deshalb scheiden Gas-Brennwertkessel und wärmegeführte KWK-Anlagen für die Dekarbonisierung im Wärmebereich aufgrund unzureichender Effizienz künftig aus. Solche Anlagen dürfen sogar – soll die Dekarbonisierung bis zum Jahr 2040 erfolgreich abgeschlossen werden – ab dem Jahr 2020 nicht mehr neu gebaut werden.

Der zusätzliche Strombedarf im Wärmesektor kann nur durch Effizienzmaßnahmen weiter reduziert werden. Dabei kommt der Gebäudesanierung eine große Bedeutung zu. Prinzipiell könnten optimale Dämm- und Wärmerückgewinnungsmaßnahmen den Raumwärmebedarf um bis zu 80 Prozent verringern. In einem Zeitraum von 25 Jahren scheinen aber höchstens 25 bis 50 Prozent realistisch. Deutliche Effizienzgewinne sind hingegen durch Wärmepumpen möglich. Greifen die angeführten Effizienzmaßnahmen in den kommenden 25 Jahren, kann der zusätzliche Strombedarf für Raumwärme und Warmwasser auf 150 TWh reduziert werden. Für die Dekarbonisierung der Prozesswärme käme allerdings ein zusätzlicher Strombedarf in der Größenordnung von 250 TWh hinzu. Der Strombedarf im Wärmesektor muss bis 2040 vollständig durch Erneuerbare gedeckt werden.

Verkehrssektor unter Strom

Der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor übersteigt mit 730 TWh die gesamte Bruttostromerzeugung von 628 TWh. Er wird mit 94 Prozent überwiegend durch fossile Energieträger gedeckt. Erneuerbare Energien haben indes nur einen Anteil von 4,4 Prozent. Biogene Kraftstoffe leisten hier den größten Beitrag. Die Biomasse kann aber nicht mehr viel stärker ausgebaut werden, weshalb eine Dekarbonisierung des Verkehrssektors durch biogene Treibstoffe technisch nicht möglich ist. Die heute produzierten biogenen Treibstoffmengen sollten deshalb vor allem in den Bereichen Luft- und Schiffsverkehr eingesetzt werden, in denen eine Dekarbonisierung die größte Herausforderung darstellt.

Zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten: Die Herstellung von flüssigen oder gasförmigen Treibstoffen via Power to Gas oder Power to Liquid auf Basis von regenerativ erzeugtem Strom und entweder deren Nutzung in Verbrennungsmotoren, oder aber die anschließende Nutzung in Elektromotoren nach erfolgreicher Rückverstromung in Brennstoffzellen. Oder drittens das Laden von Batterien mit regenerativ erzeugtem Strom beziehungsweise leitungsgebundene Fahrten mit regenerativem Strom durch Elektrofahrzeuge. Wenn die fossilen Treibstoffe bei den Verbrennungsmotoren vollständig durch Treibstoffe auf Basis von regenerativem Strom ersetzt würden und sonst nichts geändert wird, stiege der Strombedarf auf über 1.000 TWh an. Eine Dekarbonisierung des Straßenverkehrs kann also nur durch effiziente Elektrofahrzeuge, betrieben durch Strom aus regenerativen Kraftwerken, gelingen. Obwohl bislang nur 1,6 Prozent des Endenergiebedarfs im Verkehrssektor durch Strom gedeckt wird, könnte der Strombedarf durch eine erfolgreiche Elektrifizierung mit batterie- und leitungsgebundenen Elektrofahrzeugen von gut 1.000 auf 337 TWh fallen.

Dazu dürften möglichst bereits ab dem Jahr 2025, spätestens aber ab 2030, in Deutschland keine Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Auch der Güter- und Omnibusverkehr müsste elektrifiziert werden. Hier wäre es sinnvoll, die wichtigsten Fernstraßen mit elektrischen Oberleitungen zu versehen. Ein Teil der Power-to-Liquid-Treibstoffe für den Flug- und Schiffsverkehr könnte aus Ländern mit einem besseren Solarstrahlungs- oder Windangebot als in Deutschland importiert werden. Der zusätzlich benötigte Strombedarf müsste bis 2040 ebenfalls vollständig durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Folgen für den Stromsektor

Um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten, muss ein wesentlicher Teil des Energiebedarfs der Sektoren Wärme und Transport durch elektrische Energie aus regenerativen Quellen gedeckt werden. Aktuell erbringen fossile Kraftwerke verschiedene Systemdienstleistungen. Damit diese endgültig stillgelegt werden können, müssen stark fluktuierende Erneuerbare-Energien-Anlagen in Kombination mit Speichern für die notwendige Netzstabilität sorgen. Hierfür sind große Speicherkapazitäten erforderlich, die sich aus Batterie- und Gasspeichern zusammensetzen. Um den nötigen Speicherbedarf sicherzustellen, ist die Power-to-Gas-Technologie essenziell wichtig. Die Speicher im vorhandenen Gasnetz können große Energiemengen aufnehmen und zeitlich ebenso wie räumlich verteilt wieder abgeben. Soll Power to Gas aber zusätzlich noch den Gas- und Ölverbrauch substituieren, steigt der Strombedarf unverhältnismäßig an.

Werden keinerlei Effizienzmaßnahmen umgesetzt, dann verfünffacht sich der Strombedarf auf 3.000 TWh. Diesen durch erneuerbare Energien in Deutschland oder durch Importe zu decken, ist unrealistisch. Werden hingegen umfangreiche Effizienzmaßnahmen umgesetzt, steigt der Strombedarf von derzeit rund 600 TWh auf „nur“ 1.320 TWh. Dieser ließe sich prinzipiell mit erneuerbaren Energien in Deutschland decken. Die im EEG vorgegebenen Ausbaukorridore machen allerdings auch das unmöglich. Das bedeutet, dass die politisch Verantwortlichen entweder nicht über die nötigen Sachkenntnisse verfügen, sie die UN-Klimaschutzverpflichtungen gar nicht einhalten wollen oder dass sie darauf setzen, die Zielverfehlungen künftig durch umfangreiche und teure CSS-Maßnahmen zu korrigieren. Da keine dieser Optionen gesellschaftlich tragbar ist, sind schnelle und einschneidende Korrekturen der Energiepolitik dringend erforderlich.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe September/Oktober von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Baden-Württemberg: Klimaschutz-Programm reaktiviert

[04.02.2026] Kommunen in Baden-Württemberg können wieder Förderanträge für Beratungs- und Begleitmaßnahmen zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude stellen. Das Land reaktiviert dafür den zweiten Teil des Programms Klimaschutz-Plus und ergänzt die bereits laufende Investitionsförderung. mehr...

Steinbeis: Neue AG für Konfliktkommunikation

[02.02.2026] Eine neue Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Konflikte bei Energie- und Infrastrukturprojekten zu verringern. Sie richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen und Kommunen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger stärker in Planungen einzubeziehen. mehr...

BDEW: Milliardeninvestitionen in den Netzausbau gefordert

[02.02.2026] Neue Regionalszenarien der Stromverteilnetzbetreiber zeigen einen drastisch steigenden Bedarf an Netzanschlüssen bis 2045. Der BDEW fordert deshalb Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und bessere regulatorische Rahmenbedingungen, um privates Kapital zu mobilisieren. mehr...

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

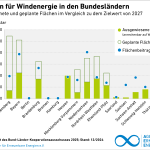

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...