ZSWSelbst erzeugter Solarstrom deckt Bedarf

Photovoltaik an der Fassade und auf dem Dach macht die Stromversorgung von Bürogebäuden grüner.

(Bildquelle: ZSW)

Büro- und Verwaltungsgebäude haben meist einen hohen Stromverbrauch – klimafreundlich ist das in der Regel nicht. In welchem Ausmaß die Photovoltaiknutzung an der Fassade und auf dem Dach den Verbrauch nachhaltiger gestalten kann, zeigt eine aktuelle Untersuchung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Am Beispiel der Photovoltaikfassade des ZSW-Institutsgebäudes in Stuttgart ermittelten die Forschenden, wie hoch der Anteil von selbst erzeugtem Solarstrom am gesamten Stromverbrauch sein kann. Diese Daten übertrugen sie auf ein Modellgebäude. Das Ergebnis: Der Strom aus den Solarmodulen von Dach und Fassade kann bei einem Standard-Bürogebäude fast 40 Prozent des Gesamtbedarfs decken – und das ohne den Einsatz von Solarstromspeichern. Die Kombination aus Dach- und Fassadenphotovoltaik lohnt sich sowohl im Tagesverlauf als auch saisonal, so der Bericht des ZSW.

Bedarf klimafreundlich decken

Büro- und Verwaltungsgebäude brauchen viel Strom. Das liegt laut ZSW vor allem an der Beleuchtung, Lüftung und Klimatisierung, aber auch an den verwendeten Elektrogeräten. Künftig müsse dieser Energiebedarf klimafreundlich gedeckt werden, denn Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudesektor zu realisieren. Strom aus Photovoltaikanlagen biete sich daher an. Bis 2030 seien hierzulande mindestens 100 Gigawatt installierte Leistung erforderlich, ein guter Teil davon an Gebäuden. Jedoch würden bisher zu wenige Eigentümer von Nichtwohngebäuden diese Art der CO2-freien Stromversorgung nutzen und wenn, dann meist ausschließlich als Dachinstallation.

Dabei würden sich laut ZSW zusätzlich in die Gebäduehülle integrierte Solarmodule lohnen. Denn mit zunehmender Gebäudehöhe steige die Fläche der Fassade stetig an, während die Dachfläche konstant bleibt. Über die Stromerzeugung hinaus ermöglichen Photovoltaikfassaden den Schutz vor Wind und Wetter. Außerdem bieten sie Verschattung, reduzieren Wärmeverluste und ersetzen konventionelle Bauteile. Eine schallisolierende Wirkung haben sie laut ZSW obendrein.

Bessere energetische Einstufung

Das Gebäudeenergiegesetz belohne den Einbau solcher Solarfassaden mit einer besseren energetischen Einstufung des Gebäudes. Eine gute Wirtschaftlichkeit sei immer dann gegeben, wenn bereits bei der Planung neuer Gebäude eine Solarfassade berücksichtigt wird. Der finanzielle Zusatzaufwand könne dann bereits nach zehn Jahren abbezahlt sein, danach mache die Fassadenanlage Gewinn.

Bei der Nutzung von Dünnschichtmodulen mit einem Halbleiter aus Kupfer, Indium, Gallium und Selen (CIGS) kommen laut ZSW ästhetische Vorteile hinzu. Die Module bieten die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten wie Glasfassaden. Das ermögliche homogene Glasflächen in dezenten Farben. Variable Modulgrößen, Sonderformen und flexible Bauteile stehen ebenfalls zur Verfügung. Am ZSW arbeiten außerdem Forscher an der Optimierung dieser Anwendungen.

Eigenversorgung von 29 Prozent

Für die Untersuchung haben die Forschenden am ZSW reale Erzeugungs- und Verbrauchsdaten herangezogen. Zunächst haben sie dazu die Solarstromerzeugung der CIGS-Dünnschichtsolarmodule an der Südost- und der Südwest-Fassade sowie die der Anlage auf dem Dach des Institutsgebäudes in Stuttgart ermittelt.

In einem zweiten Schritt haben sie die Erzeugungsdaten auf einen typischen fünfstöckigen Verwaltungsbau hochgerechnet. Ihre Annahme: Ein Viertel der Gesamtfassade und 30 Prozent der Dachfläche seien mit Photovoltaik belegt, was im Beispiel zu einer installierten Leistung von 131 Kilowatt führt. Die Solarmodule würden dann zusammen rund 115.000 Kilowattstunden Strom im Jahr gegenüber 170.000 Kilowattstunden Strombedarf erzeugen. Der Bedarf ergebe sich aus Messdaten des Landes BW für Verwaltungsgebäude.

Die Ergebnisse zeigen laut ZSW, dass Bürogebäude ihren Strombedarf zu einem guten Teil mit Solarstrom von der Fassade und dem Dach bestreiten können. „Allein die Fassaden lieferten über den Zeitraum von einem Jahr 29 Prozent des verbrauchten Stroms“, erklärt Dieter Geyer, Projektleiter am ZSW. 80 Prozent des erzeugten Solarstroms konnten genutzt werden, den Rest speisten die Solarmodule in das Stromnetz ein. „Die Kombination von Photovoltaik an der Fassade und auf dem Dach steigerte den Eigenversorgungsanteil sogar auf 39 Prozent“, so Geyer. 58 Prozent des Solarstroms konnten eingesetzt und so lokal verbraucht werden. Der Rest verbesserte den Ökostromanteil im Netz.

Hoher Solaranteil ohne Batterie möglich

Der hohe solare Anteil am Stromverbrauch ist ohne Batteriespeicher möglich. „Das liegt daran, dass Bürogebäude vor allem tagsüber Strom benötigen, der erzeugte Solarstrom daher den ganzen Tag über zu einem guten Teil sofort verbraucht werden kann“, sagt Geyer. „Eine Speicherung des Stroms für einen späteren Verbrauchszeitpunkt ist daher nicht unbedingt nötig.“ Dies wirkt sich positiv auf die Kosten des gesamten Photovoltaiksystems aus.

Hinzu kommt nach Angaben des ZSW: Solarfassaden erzeugen bei geeigneter Ausrichtung wie im untersuchten Beispiel vor allem in den Morgen- und Abendstunden Strom, die Dachanlagen dagegen vor allem in den Mittagsstunden. So gebe es ein dauerhaft hohes Solarstromangebot in der stromverbrauchsintensiven Zeit zwischen 8 und 18 Uhr.

Auch über die Jahreszeiten hinweg würden Dach- und Fassadensolaranlagen gut zueinander passen und so die Stromversorgung von Bürogebäuden grüner machen. Während für die Dachanlage laut ZSW erwartungsgemäß die größten Leistungswerte in den Sommermonaten auftreten, ergänze die Photovoltaikfassade durch ihre höchste Leistungsabgabe während der Wintermonate das jährliche Erzeugungsprofil auf ideale Weise. Denn Fassadenanlagen nutzen die tief stehende Sonne im Winter aufgrund ihrer vertikalen Ausrichtung besser als Dachanlagen.

Mit PV-Fassaden in die Zukunft

Als Fazit hält das ZSW fest: Solarfassaden und ihre Kombination mit Dachanlagen sind eine empfehlenswerte Möglichkeit, die Stromversorgung von Büro- und Verwaltungsgebäuden klimafreundlicher zu gestalten. Auch werde von Fachleuten und Wissenschaftlern prophezeit, dass Architekten und Gebäudeplaner die Fassadenphotovoltaikanlagen künftig verstärkt einsetzen. Für die deutschen Hersteller von Photovoltaikmodulen und Produktionsanlagen eröffne das die Chance, einen Massenmarkt zu erschließen. Das ZSW wiederum werde an einer erheblichen Verlängerung der Nutzungsdauer von Photovoltaikfassaden forschen, um ihre Lebensdauer an die einer normalen Fassade anzupassen.

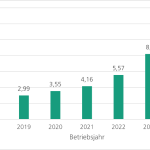

Baden-Württemberg: Zahlen zum PV-Ausbau

[12.01.2026] Der Photovoltaikausbau in Baden-Württemberg blieb 2025 mit 2.060 Megawatt knapp unter dem Rekordjahr 2024, erreichte im Langzeitvergleich aber den zweithöchsten Wert. Für den weiteren Zubau gilt 2026 als Schlüsseljahr, weil energiepolitische Weichenstellungen auf Landes- und Bundesebene anstehen. mehr...

BSW-Solar: Solarstrom überholt Braunkohle und Erdgas

[08.01.2026] Solarstrom hat 2025 erstmals sowohl Braunkohle als auch Erdgas bei der Stromerzeugung in Deutschland überholt. Zugleich warnt die Solarbranche trotz des Rekordergebnisses vor einem nachlassenden Ausbau neuer Anlagen. mehr...

Braunschweig: Energiegenossenschaft nimmt 100. PV-Anlage in Betrieb

[05.01.2026] Mit der Inbetriebnahme ihrer 100. Photovoltaik-Anlage erreicht die Energiegenossenschaft Braunschweiger Land einen weiteren Meilenstein beim Ausbau der Solarenergie. Nach eigenen Angaben summieren sich Leistung, Investitionen und CO₂-Einsparungen inzwischen auf eine Größenordnung, die den Fokus auf Aufdachanlagen als tragfähiges Modell unterstreicht. mehr...

RWE: PV-Anlagen an der A44n in Betrieb genommen

[16.12.2025] Entlang der Autobahn A44n im Rheinischen Revier hat RWE mehrere großflächige Photovoltaikanlagen mit zusammen 86,5 Megawatt peak in Betrieb genommen. Die Anlagen entstehen auf rekultivierten Flächen des Tagebaus Garzweiler und sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. mehr...

Fraunhofer ISE: Eigenverbrauch von Solarstrom steigt

[05.12.2025] Der Eigenverbrauch von Solarstrom hat in Deutschland deutlich zugelegt und erreichte 2024 einen neuen Höchststand. Forschenden des Fraunhofer ISE ist es gelungen, den Eigenverbrauch erstmals systematisch zu quantifizieren. mehr...

Pößneck: PV-Anlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

[01.12.2025] Am Museum642 in Pößneck produziert eine neue Photovoltaikanlage Strom, ohne das denkmalgeschützte Gebäude nach außen zu verändern. Die Anlage liegt verborgen im Innenhof und soll den Energiebedarf des Museums senken. mehr...

Berlin: Fünftes Solarpaket vereinbart

[20.11.2025] Reinickendorf und die Berliner Stadtwerke bringen das fünfte gemeinsame Solarpaket auf den Weg und erweitern die Photovoltaikleistung auf öffentlichen Dächern. Bis Mitte 2026 sollen zehn neue Anlagen mit zusammen 827 Kilowatt ans Netz gehen. mehr...

Schkölen: PV-Anlage stellt Regelenergie bereit

[18.11.2025] Eine PV-Freiflächenanlage von Enerparc ist erstmals in Deutschland für die Sekundärregelleistung präqualifiziert worden. Das Projekt von Entelios, Sunnic und 50Hertz zeigt, wie Photovoltaik künftig aktiv zur Netzstabilisierung beitragen kann. mehr...

Zeithain: Baustart von Solar-Batterie-Kombiprojekt

[18.11.2025] In Zeithain entsteht ein Kombiprojekt aus Solarfeld und Batteriespeicher, das den intelligenten Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren soll. SachsenEnergie meldet den Start der Bauarbeiten für eine 20-Megawatt-PV-Anlage, die später um einen leistungsstarken Speicher ergänzt werden soll. mehr...

Frankfurt am Main: Solarstrom-Offensive für Mieter

[11.11.2025] Mainova und die ABG Frankfurt Holding wollen ihre Zusammenarbeit beim Mieterstrom deutlich ausbauen. In den kommenden Jahren sollen auf den Dächern der ABG-Liegenschaften Photovoltaikanlagen mit zusätzlichen 30 Megawatt peak entstehen – viermal so viel wie bisher. mehr...

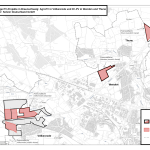

Braunschweig: Vier PV-Projekte in Planung

[10.11.2025] In Braunschweig sind vier neue Photovoltaikprojekte geplant, die Strom für rund 30.000 Haushalte liefern sollen. mehr...

Stadtwerke Schwäbisch Hall: Start von Bürgerbeteiligung für PV-Anlage

[07.11.2025] Ab 12. November 2025 können sich Bürgerinnen und Bürger an der größten Photovoltaikanlage der Stadtwerke Schwäbisch Hall beteiligen. Das Projekt Steinäcker verfügt über 10,8 MWp Leistung und ein Beteiligungsvolumen von 1,4 Millionen Euro. mehr...

Tübingen: Solarthermie-Park Au eröffnet

[04.11.2025] In Tübingen ist die dritte größte Solarthermie-Freiflächenanlage Deutschlands in Betrieb gegangen. Die Stadtwerke Tübingen versprechen sich davon jährlich rund sechs Millionen Kilowattstunden klimafreundliche Fernwärme. mehr...

Salzwedel: PV-Anlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

[31.10.2025] In Salzwedel wurde auf dem denkmalgeschützten Bürgercenter innerhalb von nur zwei Wochen die Grundlage für eine Photovoltaikanlage geschaffen. Das Projekt zeigt, wie sich Klimaschutz und Denkmalschutz durch schnelle Abstimmung und sensible Planung vereinen lassen. mehr...

Schwerin: Neue PV-Anlage im Industriepark

[24.10.2025] Die Stadtwerke Schwerin haben im Industriepark Schwerin eine neue Photovoltaikanlage mit 10,27 Megawatt Leistung in Betrieb genommen. Sie soll rund 4.000 Haushalte mit Strom versorgen und vereint Energiewende und Artenschutz auf einer Fläche von zehn Hektar. mehr...