Berlin47 Empfehlungen für Klimapolitik

Der Berliner Klimabürger:innenrat hat jetzt im Abgeordnetenhaus seine Empfehlungen für die künftige Klimapolitik in der Hauptstadt an die Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Bettina Jarasch, überreicht. Wie die zugehörige Senatsverwaltung berichtet, sind es genau 47 Empfehlungen, die in den vergangenen acht Wochen von 100 zufällig ausgelosten Berlinerinnen und Berlinern erarbeitet und beschlossen wurden. Der Fokus habe dabei auf den Themen Mobilität, Energie und Gebäude gelegen. Auch vier übergeordnete Leitsätze seien entwickelt worden. Der erste Leitsatz des Klimabürger:innenrats lautet: „Klimaschutz hat oberste Priorität. Er muss zügig, entschlossen und sozial gerecht umgesetzt werden.“ 97 Prozent der Mitglieder hätten dem zugestimmt.

In ihren Empfehlungen sprächen sich die Bürgerinnen und Bürger dezidiert für schnellere Klimaschutzmaßnahmen aus, aber auch für eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung sowie für klare Regeln zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in der Hauptstadt. In der Abstimmung habe die Mehrheit der Empfehlungen hohe Zustimmungswerte erhalten.

Vorschläge im Bereich Mobilität

Senatorin Bettina Jarasch erläutert: „Der Klimabürger:innenrat hat klare und präzise Empfehlungen vorgelegt, mit denen die Politik sich nun gründlich beschäftigen wird – sowohl der Senat als auch das Abgeordnetenhaus. Ganz offensichtlich wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger noch mehr wirksame Maßnahmen zur Reduzierung des Autoverkehrs. Darüber werden wir reden müssen. Der Senat wird die Empfehlungen im neuen Klima-Ausschuss beraten, das Abgeordnetenhaus im parlamentarischen Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz.“

Laut Senatsverwaltung gab es im Bereich Mobilität unter den Bürgerinnen und Bürgern die höchste Zustimmung zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs: „Wir empfehlen, attraktivere Alternativen zum motorisierten Individualverkehr (MIV) zu schaffen, durch den barrierefreien Ausbau des kompletten ÖPNV-Angebots in Berlin, insbesondere auch in den Zonen B und C.“ Bei der Verteilung von Straßenraum sprächen sich die Bürgerinnen und Bürger deutlich für den Vorrang von Bussen und Fahrrädern gegenüber dem Autoverkehr aus: Dazu gehöre der Ausbau von Busspuren und Fahrradwegen sowie eine schnellere Taktung im ÖPNV. Der Klimabüger:innenrat empfehle zudem, Autofahren in Berlin weniger attraktiv und das Parken teurer zu machen. Als Sofortmaßnahme schlugen die Mitglieder autofreie Tage vor, an denen der öffentliche Nahverkehr kostenlos ist. Der Rat spreche sich darüber hinaus für die sofortige Ankündigung einer emissionsfreien Innenstadt ab 2030 aus. Von diesem Jahr an sollten innerhalb des S-Bahn-Rings keine Verbrennerfahrzeuge mehr fahren dürfen. 59 Prozent der Mitglieder des Klimabüger:innenrats sprachen sich auch gegen den Ausbau der A100 aus. Eine knappe Mehrheit habe die Empfehlung zur Ausweitung von Tempo 30-Zonen in der Stadt erhalten.

Bereich Gebäude und Energie

Im Bereich Gebäude setzten die Bürgerinnen und Bürger auf eine schnellere energetische Sanierung des Gebäudebestands. Dazu sollten auch Sanierungspflichten beitragen, für die sich Berlin beim Bund stark machen soll. Auch in Milieuschutz-Gebieten sollten energetische Sanierungen im Interesse des Klimaschutzes möglich sein, Luxus-Sanierungen dagegen weiter verboten bleiben. Dabei sei dem Rat ein Schutz vor Mieterhöhungen und Rücksicht auch auf die Belange kleiner Vermieterinnen und Vermieter wichtig. Bei Neubauten sollten verschiedene Wohnungstypen berücksichtigt werden und Wohnungstauschbörsen sowie Mehrgenerationenhäuser gefördert werden.

Die Empfehlungen im Bereich Energie hätten insgesamt die höchsten Zustimmungswerte der Bürgerinnen und Bürger erhalten. So sprachen sich die Mitglieder für eine Reduktion bürokratischer Hürden aus, etwa bei der finanziellen Beteiligung der Bevölkerung am Solarausbau. Auch Bürgerenergieanlagen sollten gefördert werden. Es solle den Berlinerinnen und Berlinern außerdem ermöglicht werden, eigene kleine PV-Anlagen, etwa auf dem Balkon, zu installieren. Das Land Berlin solle dafür im landeseigenen Stromnetz die technischen Voraussetzungen schaffen. Der Klimabürger:innenrat empfehle zudem ein Verbot von Gas- und Ölheizungen, auch im Bestand – bis 2035 sollten sie schrittweise ausgetauscht werden. Außerdem sollen Studiengänge und Ausbildungsgänge im Bereich klimaneutrale Wärmewende und Solarausbau gefördert werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Selbst eingebracht hatten die Mitglieder des Klimabürger:innenrats die zusätzlichen Themenfelder Konsum und Grünflächen. Hier empfehle der Klimabürger:innenrat unter anderem eine stärkere Aufklärung für klimafreundliches Konsumverhalten, zum Beispiel in Bezug auf den Fleischkonsum, und den Ausbau der Bildungsarbeit zur Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelverschwendung solle durch eine gesetzliche Regelung aktiv bekämpft werden. Berlin solle zudem Vorreiter bei der Dachbegrünung und Entsiegelung von öffentlichen Flächen sein.

Hier finden Sie alle Empfehlungen des Berliner Klimabürger:innenrats.

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

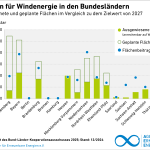

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...

BSI: Richtlinie für Smart Meter Gateways überarbeitet

[19.12.2025] Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Technische Richtlinie TR-03109-6 für die Administration von Smart Meter Gateways überarbeitet. Die neue Version 2.0 wird mit der nächsten Zertifizierung der Gateway-Administrator-Systeme ab 2027 verbindlich. mehr...

Stadtwerke Lübeck: Umfrage zu Investitionen in Energiewende

[17.12.2025] Die Bereitschaft zu staatlichen Investitionen in die Klimaneutralität ist in Deutschland tief gespalten. Eine repräsentative Umfrage zeigt zugleich, dass viele Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten bei Infrastrukturprojekten erwarten und kommunalen Unternehmen dabei eine zentrale Rolle zuschreiben. mehr...