InterviewStädte sind Laboratorien des Wandels

Dr. Ulrich Maly: „Die Übernahme der Netze durch die Kommunen muss erleichtert werden.“

(Bildquelle: Stadt Nürnberg)

Herr Oberbürgermeister, Anfang Juli hat der Deutsche Städtetag Position bezogen zur Klimaschutz- und Energiepolitik. Gab es dafür einen konkreten Anlass?

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Mammutaufgabe. Die Städte engagieren sich mit großem Einsatz für die Reduzierung von Treibhausgasen. Sie verwirklichen ambitionierte Klimaschutzkonzepte und Aktionsprogramme, häufig in enger Kooperation mit ihren Stadtwerken. Der Deutsche Städtetag begrüßt die aktuelle Initiative des Bundes für ein Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und unterstützt die Einhaltung der europäischen und nationalen Ziele zur Kohlendioxidreduktion. Gleichzeitig bedeutet die Energiewende in Deutschland für die Städte die große Chance, eine nachhaltige Energiepolitik besser als bisher vorantreiben zu können. Wir haben deshalb mit unserem Positionspapier „Klimaschutz und Energiepolitik aktiv gestalten“ deutlich gemacht, dass die Städte wichtige Akteure für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende sind.

Was sind zentrale Forderungen der Kommunen an Bund, Länder und EU und wie sehen wirksame Förderprogramme zur CO2-Reduktion aus?

Erstens sollten die bestehenden Förderprogramme für den energieeffizienten Neubau und die energetische Gebäudesanierung verbreitert, aufgestockt und technologieoffen angelegt werden, um Eigentümer und Mieter gleichermaßen zu unterstützen. Zweitens sollte sich die Städtebauförderung des Bundes und der Länder noch besser an den Zielen des Klimaschutzes und den erwarteten Folgen des Klimawandels ausrichten. Statt einzelne Objekte zu fördern, brauchen wir eine quartiersbezogene energetische Stadterneuerung, die auch weitere stadtentwicklungspolitische Ziele, wie beispielsweise Anforderungen an die Barrierefreiheit, mit den Zielen der Energieeffizienz in Einklang bringt. Und drittens brauchen wir eine Neuregelung des Energiemarktes, die noch auf längere Sicht den Strom aus hocheffizienten fossilen Kraftwerken, die insbesondere mit moderner Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie ausgestattet sind, unterstützt. Will man die Treibhausgase in den Städten wirksam reduzieren, ist auch der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs angesichts seiner guten Klimabilanz unabdingbar. Hierzu brauchen die Städte eine deutlich verbesserte Förderung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur durch Bund und Länder. Die Städte sind dabei zentrale technologische und soziale Laboratorien, um den notwendigen Umbau unserer Gesellschaft voranzubringen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass eine Reform des europäischen Emissionshandels gelingt?

Das Überangebot an Verschmutzungsrechten hat den Preis im europäischen CO2-Emissionshandel auf unter fünf Euro pro Tonne CO2 gedrückt. Hierdurch ist der Handel praktisch wirkungslos geworden. Nur wenn es gelingt, CO2-Zertifikaten dauerhaft einen wirtschaftlichen Wert zu geben und somit den Preisverfall zu stoppen, werden hinreichende Anreize bestehen, um die CO2-Emissionen europaweit zu reduzieren. Wir haben deshalb die Bundesregierung gebeten, gemeinsam mit den europäischen Partnern nach den europäischen Parlamentswahlen eine ernsthafte Reform des europäischen Emissionshandels anzugehen.

Städte, Gemeinden und Kreise sind bereits stark beim Klimaschutz engagiert. Welche Leuchttürme würden Sie hier nennen?

Deutschlandweit gibt es viele gute Beispiele für das langjährige Engagement der deutschen Städte für den Klimaschutz. Die kommunalen Maßnahmen und umgesetzten Klimaschutzkonzepte beziehen sich auf die Bereiche Planung, Bauen, Grün, Mobilität und Verkehr, Wasser, Boden und Artenschutz sowie Gesundheit. In zahlreichen Wettbewerben – auch auf internationaler Ebene – demonstrieren die deutschen Städte dieses Engagement sehr nachdrücklich und zeigen, dass der Einsatz für mehr Klimaschutz und für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in Deutschland erfolgreich ist. Beispielhaft sei auf den Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz oder den Deutschen Nachhaltigkeitspreis verwiesen.

„Wir brauchen eine quartiersbezogene energetische Sanierung.“

Viele Städte nehmen die Energieversorgung wieder in die eigenen Hände. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Der Trend zur Rekommunalisierung wird vom Deutschen Städtetag durchaus wohlwollend gesehen und begleitet. Die Kommunalisierung und Rekommunalisierung der Energieversorgung bietet die Chance, die lokalen oder regionalen Klimaschutzziele und die Nutzung erneuerbarer Energien noch schneller voranzutreiben. Sie ermöglicht somit eine bessere Steuerung und aktive Gestaltung der Ziele der Energiewende.

Auch die Energiewende wird vor allem von Kommunen und ihren Stadtwerken umgesetzt. Was muss noch getan werden, damit der Umbau des Energiesystems vorankommt?

Dazu bedarf es noch zahlreicher Aktivitäten vonseiten aller Beteiligten. Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zeigt in die richtige Richtung. Flankierend dazu sind aber weitere Maßnahmen erforderlich. Schwerpunktziel muss die Ausgestaltung des Energiemarktdesigns unter enger Abstimmung mit den Ländern und den Kommunen sowie den energiewirtschaftlichen Akteuren sein. Inhalt des Energiemarktdesigns muss es sein, die Umsetzung der energiepolitischen Ziele wirtschaftlich und ökologisch vertretbar zu ermöglichen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Verbraucherinteressen zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist die Übernahme der Netze durch die Kommunen durch eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes zu erleichtern und das bestehende System der Anreizregulierung von der reinen Kostenbehandlung oder Kostensenkung zu einem System der Förderung innovativer Investitionen fortzuentwickeln. Dazu bedarf es geeigneter Instrumente, die es erlauben, die Verteilnetze qualitativ und somit zu intelligenten Netzen um- und auszubauen.

Experten fordern neben der Energiewende auch eine Mobilitätswende. Was bedeutet dies für kommunale Verkehrskonzepte?

Verkehrskonzepte müssen heute die individuellen Mobilitätsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger sinnvoll mit dem Öffentlichen Personennahverkehr vernetzen. Neue Bausteine dazu sind Leihfahrradsysteme oder Carsharing-Konzepte in den Städten. Städtebau und Verkehrsplanung müssen dazu Hand in Hand gehen. Für den Einstieg in die Elektromobilität ist der Ausbau der Lade-Infrastruktur voranzutreiben. Öffentliche und private Fuhrparks sind umweltfreundlich umzurüsten. Gemeinsam mit den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern sind neue Strategien und Konzepte zu entwickeln, die Alltagsmobilität und Pendlerbewegungen sicherstellen und den Wirtschaftsstandort attraktiv gestalten.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen: Wie sieht künftig das Energiesystem aus und welche Rolle spielen dann die kommunalen Versorger?

Ein Blick in die Zukunft ist unter der derzeitigen, stark im Fluss befindlichen Entwicklung des Energiemarktes nur schwer möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist allerdings davon auszugehen, dass der Einsatz der erneuerbaren Energien und damit die dezentrale Energieversorgung noch stärker an Bedeutung gewinnen werden. Deshalb werden die kommunalen Unternehmen – unter der Voraussetzung der Erarbeitung eines Energiemarktdesigns – ihre Kompetenz auf dem Gebiet des Einsatzes der erneuerbaren Energien noch besser wahrnehmen können, indem sie ihre zahlreichen Energiedienstleistungen ausbauen und neue Kooperationen bilden. Nicht nur unter Energieversorgungsunternehmen, sondern auch mit anderen Akteuren.

Positionspapier Klimaschutz und Energiepolitik aktiv gestalten (PDF, 138 KB)

Baden-Württemberg: Klimaschutz-Programm reaktiviert

[04.02.2026] Kommunen in Baden-Württemberg können wieder Förderanträge für Beratungs- und Begleitmaßnahmen zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude stellen. Das Land reaktiviert dafür den zweiten Teil des Programms Klimaschutz-Plus und ergänzt die bereits laufende Investitionsförderung. mehr...

Steinbeis: Neue AG für Konfliktkommunikation

[02.02.2026] Eine neue Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Konflikte bei Energie- und Infrastrukturprojekten zu verringern. Sie richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen und Kommunen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger stärker in Planungen einzubeziehen. mehr...

BDEW: Milliardeninvestitionen in den Netzausbau gefordert

[02.02.2026] Neue Regionalszenarien der Stromverteilnetzbetreiber zeigen einen drastisch steigenden Bedarf an Netzanschlüssen bis 2045. Der BDEW fordert deshalb Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und bessere regulatorische Rahmenbedingungen, um privates Kapital zu mobilisieren. mehr...

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

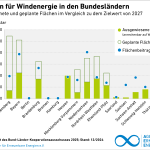

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...