NetzentgelteSolidarische Tarife

Leistungsbasierte Netzentgelte können zu einer gerechteren und nachhaltigeren Finanzierung der Netzinfrastruktur beitragen.

(Bildquelle: Fotolia)

Die neue Bundesregierung sollte den Ordnungsrahmen für die deutsche Energiewirtschaft zügig überarbeiten. Zu den vordringlichen Aufgaben zählt dabei auch die Reform der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV). Es gilt, die Erhebung der Netzentgelte auf eine neue, tragfähige Basis zu stellen. Der Grund: Das gegenwärtige Verfahren gefährdet die Versorgungssicherheit und führt zu einer sozialen Schieflage. Derzeit werden die Netzkosten im Wesentlichen über ein mengenbasiertes Umlageverfahren aufgebracht. Das heißt, die Stromlieferanten verlangen vom Endkunden für jede Kilowattstunde einen bestimmten Betrag und führen dieses Netznutzungsentgelt an den Netzbetreiber ab. Laut Bundesnetzagentur beträgt das durchschnittliche Netzentgelt für Haushaltskunden gegenwärtig rund sechs Cent pro Kilowattstunde Strom. Addiert man hierzu die staatlich verordneten Strompreisbestandteile wie EEG-Umlage, Stromsteuer oder Umsatzsteuer, macht dies inzwischen rund 20 Cent pro Kilowattstunde und damit den Löwenanteil des Endkundenpreises aus. Die Folge: Für immer mehr Verbraucher rechnet es sich, Strom dezentral selbst zu produzieren und so die Netzgebühren und die staatlich verordneten Strompreisbestandteile zu vermeiden. Insbesondere für Eigenheimbesitzer stellt die Stromproduktion für den Eigenverbrauch eine Alternative gegenüber der Vollversorgung über das Netz dar. Eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach bietet in Verbindung mit einem Batteriespeicher inzwischen die Möglichkeit, einen erheblichen Teil des eigenen Stromverbrauchs selbst zu decken.

Trend zur Eigenstromproduktion

Kaum ein Eigenheimbesitzer mit eigener Stromproduktion wird sich indessen ganz vom Netz abkoppeln wollen und können. Schließlich bietet das Netz Versorgungssicherheit in sonnenarmer und einen Absatzkanal für überschüssigen Solarstrom in sonnenreicher Zeit. Das Netz wird also immer noch zu bestimmten Zeiten voll gebraucht. Die Kosten für seinen Unterhalt und seinen Ausbau reduzieren sich folglich nicht.

Der Trend zur Eigenstromproduktion ist sogar selbstverstärkend: Weil die Eigenverbraucher für den selbsterzeugten Strom kein Netzentgelt mehr bezahlen, müssen diese fehlenden Kostenbeiträge für die Finanzierung der Netzinfrastruktur von den verbleibenden Verbrauchern getragen werden. Das Netzentgelt und damit der Endkundenpreis für Strom aus dem Netz steigen dadurch weiter an. All diejenigen, die keinen Strom für den Eigenverbrauch produzieren, müssen deshalb noch tiefer in die eigene Tasche greifen. Das aber macht die Eigenstromproduktion noch attraktiver und noch mehr Eigenheimbesitzer wenden sich von der Vollversorgung ab.

Mieter sind benachteiligt

Die Hauptleidtragenden dieser Entwicklung sind diejenigen, die diese Option nicht haben – also vor allem Mieter. Auf diese Weise benachteiligen die mengenbasierten Netzentgelte letztlich die einkommens- und vermögensschwächeren Teile der Bevölkerung. Sie laufen Gefahr, die Hauptlast der Finanzierung der Netzinfrastruktur stemmen zu müssen. #bild2 Doch damit nicht genug: Durch diese Entwicklung wird der Druck auf die Politik steigen, Maßnahmen gegen den steigenden Endkundenpreis für Strom zu ergreifen. Schon jetzt ist zu erahnen, was passieren kann: Da wenig Interesse besteht, Steuern und Abgaben zu reduzieren und sich der Preis für die Erzeugung des Stroms am Markt bildet, bleiben nur die Netzentgelte, um den Kostenanstieg zu bremsen. Es besteht daher die Gefahr, dass die Erlöse aus dem Netzbetrieb künftig noch stärker gedeckelt werden. So gefährden mengenbasierte Netzentgelte letzten Endes die auskömmliche Finanzierung der Netze – zum Schaden der Versorgungssicherheit. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland wäre das fatal.

Um die Finanzierung der Netze gerecht und nachhaltig zu gestalten, bedarf es eines neuen Erhebungsverfahrens. Deutschland sollte zu leistungsbasierten anstelle von mengenbasierten Netzentgelten übergehen. Das heißt, Netzkunden sollten künftig für ihren Anschluss eine Pauschale bezahlen, die sich danach bemisst, wie viel Leitungskapazität sie benötigen. Bildlich gesprochen: Je dicker die Anschlussleitung, desto höher die zu entrichtende Pauschale. Der Preis, den ein Stromkunde pro abgenommener Kilowattstunde an seinen Lieferanten zahlen müsste, würde dadurch sinken. Im Gegenzug würde der Grundpreis steigen. Damit würden auch die Kosten fair und sozial angemessen verteilt.

Es wäre gut, wenn die Politik den Wechsel zu einem System leistungsbasierter Netztarife rasch einleiten würde. Auf diese Weise ließe sich eine gerechte und nachhaltige Finanzierung der Netzinfrastruktur gewährleisten, weil jeder, der in den Genuss von Versorgungszuverlässigkeit kommt, auch einen angemessen Beitrag entrichten würde.

http://www.mainova.de

Baden-Württemberg: Klimaschutz-Programm reaktiviert

[04.02.2026] Kommunen in Baden-Württemberg können wieder Förderanträge für Beratungs- und Begleitmaßnahmen zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude stellen. Das Land reaktiviert dafür den zweiten Teil des Programms Klimaschutz-Plus und ergänzt die bereits laufende Investitionsförderung. mehr...

Steinbeis: Neue AG für Konfliktkommunikation

[02.02.2026] Eine neue Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Konflikte bei Energie- und Infrastrukturprojekten zu verringern. Sie richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen und Kommunen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger stärker in Planungen einzubeziehen. mehr...

BDEW: Milliardeninvestitionen in den Netzausbau gefordert

[02.02.2026] Neue Regionalszenarien der Stromverteilnetzbetreiber zeigen einen drastisch steigenden Bedarf an Netzanschlüssen bis 2045. Der BDEW fordert deshalb Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und bessere regulatorische Rahmenbedingungen, um privates Kapital zu mobilisieren. mehr...

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

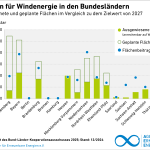

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...