NürnbrechtKaltes Nahwärmenetz ausgezeichnet

Unscheinbar wirkt das kleine Betriebshäuschen, das mit den Netzpumpen und Wärmetauschern hocheffiziente Technik enthält.

(Bildquelle: Gemeindewerke Nümbrecht)

Die EnergieAgentur.NRW hat jetzt das kalte Nahwärmenetz im Neubaugebiet Sohnius-Weide in der Gemeinde Nürnbrecht zum Projekt des Monats März 2017 ernannt. Das Projekt hat seinen Ursprung in einer Bitte der Bürger an die Gremien der Gemeindeverwaltung und die Geschäftsführung der Gemeindewerke Nürnbrecht (GWN) aus dem Jahr 2008, Alternativen für die klassische Verbrennung von Öl und Gas zur Wärmeversorgung anzubieten. Dabei sollten individuelle Finanzierungsmöglichkeiten auch für die Bürger entwickelt werden, denen sich aufgrund ihres Alters oder ihrer wirtschaftlichen Situation kein Zugriff auf Fremdkapital bot. Wie die Energieagentur mitteilt, hatten die Gemeindewerke zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen, ausschließlich regenerativ erzeugten Strom aus einer Solarstromanlage und aus zertifizierten Wasserkraftanlagen anzubieten.

Bereits zehn Monate nach dem Bürgeranliegen entstand ein erstes Pilotprojekt mit Hocheffizienz-Luft-/Wasser-Wärmepumpen. Neun Bestandsgebäude in Nürnbrecht-Büschhof konnten mit der regenerativen Wärme versorgt werden. Den Versorgungsansatz entwickelte GWN schließlich zum Kalte-Nahwärmenetz weiter. Ende 2010 begann schließlich die Planung für eine vollständig regenerative Wärmeversorgung des Neubaugebiets Nürnbrecht-Sohnius-Weide. Es sollte zeigen, dass mit einem um ein Drittel verringerten Energieeinsatz 20 Gebäude zuverlässig und wettbewerbsfähig versorgt werden können. Im Neubaugebiet bestand kein Anschluss- oder Benutzungszwang. Anfang 2012 freuten sich die Bewohner des ersten bezugsfertigen Neubaus an der regenerativen Wärme aus den zentralen Wärmepumpen. Insgesamt zwei Drittel der Bauherrn beteiligten sich an dem Projekt.

Die kalte Nahwärme funktioniert dabei ähnlich der klassischen heißen Nah- oder Fernwärme: Es wird Energie für Heizzwecke leitungsgebunden zu den zu beheizenden Objekten geleitet, im Vergleich zur klassischen Nahwärme, die mit Temperaturen von 50 bis über 100 Grad Celsius arbeitet, ist das Leitungsnetz der kalten Nahwärme mit einem Frostschutzmittel-/Wasser-Gemisch, der so genannten Sole, gefüllt. Die bewegt sich in einem Temperaturbereich von minus fünf bis plus 20 Grad Celsius. Diese Technik hat gleich zwei Vorteile: Erstens kann auf eine Dämmung der Nahwärmeleitungen verzichtet werden, zweitens kann die Sole noch zusätzliche Energie aus dem Erdreich aufnehmen.

Oberflächennahe Geothermie liefert Wärme

Nach Angaben der Energieagentur können so Energiegewinne von bis zu 50 Watt je laufendem Meter Leitungslänge entstehen. Diese Energie, so genannte oberflächennahe Geothermie, wird von Wärmepumpen in den zu beheizenden Gebäuden entzogen und die im Anschluss abkühlende Sole wieder in das Netz abgegeben. Die Sole erwärmt sich wieder aufgrund der umgebenden Erdwärme und der Prozess beginnt von neuem. Für den Fall, dass nicht alle zu beheizenden Gebäude versorgt werden können, springt in Nürnbrecht eine solarthermische Anlage ein oder es wird die im Regen- und Abwasser enthaltene Energie in die Sole eingespeist. In Verbindung von mit Ökostrom betriebenen Wärmepumpen ist die so gewonnene Wärme vollständig regenerativ.

Die Jahresarbeitszahl der 13 installierten Hocheffizienz-Wärmepumpen liegt bei 4,23. Das bedeutet, dass die Wärmepumpen mindestens das Vierfache der eingesetzten Elektroenergie liefern. Dabei sind Wärmepumpen mit einer Leistung von sechs, acht, elf und 18 Kilowatt im Einsatz. Der Einsatz eines Elektroheizstabs als zweiter Wärmeerzeuger ist auf den Notbetrieb und den erhöhten Wärmebedarf der Estrichtrocknung während der Bauphase beschränkt. Die Wärmetrasse erstreckt sich derzeit über 450 Meter, ausgeführt über ein 1.200 Meter langes PE-Rohr. Die Wärmegewinnung erfolgt primär über die Erdwärme in 1,5 bis zwei Metern Tiefe, zusätzlich erfolgt ein Eintrag über die 1,5 bis vier Meter tiefen Regenwasser-Zisternen. Daneben trägt die solarthermische Anlage mit einer Kollektorfläche von 43 Quadratmetern wesentlich zum Wärmeeintrag in das Nahwärmenetz bei.

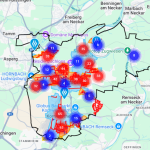

Laut der Energieagentur belaufen sich die Gesamtinvestitionen inklusive der Wärmepumpen auf 320.000 Euro. Dazu gab es eine BAFA-Förderung in Höhe von 49.000 Euro für die Wärmepumpen und zirka 17.500 Euro aus KfW-Mitteln für die Solarthermieanlage. Die berechnete Einsparung liegt bislang bei rund 40.000 Kilogramm CO2 im Jahr. Das Projekt ist bereits seit fünf Jahren ein Erfolg und soll jetzt um weitere potenzielle Versorgungsgebiete in Nürnbrecht erweitert werden. Dabei ist es geplant, weitere Wärmequellen wie zum Beispiel den Ablauf eines Klärwerks in die kalte Nahwärme einzubinden.

Nexiga/DBI: Wärmebedarf von Gebäuden berechnen

[21.01.2026] Eine neue, normbasierte Methode berechnet erstmals den Wärmebedarf nahezu aller Gebäude in Deutschland gebäudescharf. Entwickelt von Nexiga und der DBI-Gruppe, soll sie Kommunen, Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft präzisere Planungsgrundlagen liefern. mehr...

Herrenchiemsee: Kulturerbe hat Nahwärmesystem erhalten

[19.01.2026] Auf der Herreninsel im Chiemsee ist ein neues Nahwärmesystem mit Holzvergaser-Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen, das mehrere denkmalgeschützte Gebäude nahezu autark mit Wärme und Strom versorgt. Das Projekt zeigt, wie sich erneuerbare Energietechnik auch in sensiblen Kulturerbe-Strukturen technisch anspruchsvoll integrieren lässt. mehr...

Rhein-Hunsrück-Kreis: Wärmeplanung abgeschlossen

[16.01.2026] Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und zeigt Wege zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung auf. Kennzeichnend ist die interkommunale Zusammenarbeit mehrerer Kommunen, die ihre gesetzlich geforderten Wärmepläne gemeinsam erarbeitet haben. mehr...

Wärmeversorgung: Hoher Energieeinsatz, große Hebel

[13.01.2026] Wie Gewerbegebiete die Wärmewende vorantreiben können, zeigt ein Projekt im Ruhrgebiet. Im Rahmen von EMG.Ruhr sollen wirtschaftlich genutzte Flächen systematisch für eine klimafreundliche Energie-Infrastruktur erschlossen werden. mehr...

Fellbach: Fortschritte bei Wärmeplanung

[09.01.2026] Fellbach treibt die kommunale Wärmeplanung mit dem Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 voran. Der Gemeinderat setzt dabei auf Machbarkeitsstudien für Wärmenetze, den Ausbau von Photovoltaik und Wärmepumpen sowie auf eine intensive Information der Bürgerschaft. mehr...

Stadtwerke Osnabrück: Zwischenbilanz zu Wärmepumpen-Komplettpaket

[08.01.2026] Nach einem Jahr ziehen die Stadtwerke Osnabrück eine positive Zwischenbilanz ihres Wärmepumpen-Komplettpakets. Das gemeinsam mit Industriepartnern und regionalem Handwerk entwickelte Modell stößt auf anhaltendes Interesse und wird inzwischen durch PV- und Speicherlösungen ergänzt. mehr...

Hamburg: Wärme aus Abwasser

[07.01.2026] Mit der größten Abwasserwärmepumpe Deutschlands treiben die Hamburger Energiewerke und Hamburg Wasser die Wärmewende voran. Das Pionierprojekt im Energiepark Hafen demonstriert, wie Städte ihre lokalen Energiepotenziale nutzen können. mehr...

Wärmeversorgung: Das Jahrhundert der Großwärmepumpe

[05.01.2026] Vor einem Jahr ging auf dem Hafengelände der dänischen Stadt Esbjerg die weltweit größte Meerwasserwärmepumpe mit CO2 als natürlichem Kältemittel in Betrieb. Die Anlage produziert nicht nur klimaneutral Wärme, sondern trägt auch zur Netzstabilisierung bei. mehr...

Stiftung Umweltenergierecht: Leitfäden für die Wärmewende

[05.01.2026] Neue Leitfäden sollen Kommunen, Energieversorgern sowie Bürgerinnen und Bürgern den Weg von der kommunalen Wärmeplanung in die praktische Umsetzung erleichtern. Sie bündeln rechtliche Hinweise, Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis für die lokale Wärmewende. mehr...

Osnabrück: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

[18.12.2025] Die Stadt Osnabrück hat ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und damit frühzeitig die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 gelegt. Der Stadtrat hat das Konzept samt erster Umsetzungsaufträge beschlossen und damit den Übergang von der Planung in die Praxis eingeleitet. mehr...

Nordrhein-Westfalen: Bündnis für Heizwende gegründet

[15.12.2025] Nordrhein-Westfalen bündelt Kräfte aus Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutz, um den Umstieg auf moderne und sparsame Heizsysteme zu erleichtern. Ein neues Bündnis startet unter dem Titel „Heizkeller der Zukunft“ eine landesweite Offensive für bezahlbares und klimafreundliches Heizen. mehr...

Schornsheim: Klimaneutrales Neubaugebiet fertiggestellt

[11.12.2025] Schornsheim hat das neue Neubaugebiet Gänsweide übernommen, das komplett auf Erdwärme setzt. MVV zufolge ist es das erste Gebiet der Verbandsgemeinde Wörrstadt, das mit einem kalten Nahwärmenetz erschlossen wurde. mehr...

Agentur für Erneuerbare Energien: Hintergrundpapier bewertet Wärmewende

[11.12.2025] Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt deutliche Unterschiede beim Fortschritt der Wärmewende in den Bundesländern. Die Analyse beleuchtet sowohl den Ausbau erneuerbarer Wärme als auch den Stand der kommunalen Wärmeplanung. mehr...

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim: Bürgerbeteiligung beeinflusst Fernwärmeplanung

[11.12.2025] In Ludwigsburg und Kornwestheim beeinflusst die Bürgerbeteiligung erstmals spürbar die Fernwärmeplanung. Wie die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim berichten, führt die Nachfrage der Anwohner direkt zu vorgezogenen Ausbauschritten. mehr...

naturstrom: Zuschlag für Wärmeplanung erhalten

[10.12.2025] naturstrom und EnergyEffizienz haben erstmals gemeinsam den Zuschlag für eine kommunale Wärmeplanung erhalten. Die beiden Unternehmen sollen die Wärmeplanung für die Kommunale Allianz Aurach-Zenn in Nordbayern erarbeiten. mehr...