ForschungDas Puzzle neu zusammensetzen

Verschiedene Bausteine können zum Erreichen der Energiewende bis 2050 führen.

(Bildquelle: adimas/stock.adobe.com/creativ collection Verlag/mev Verlag/PEAK Agentur für Kommunikation)

Die Ziele der Energiewende in Deutschland sind umfassend und sehr ambitioniert: So soll bis zum Jahr 2050 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent erreicht werden. Dafür ist es notwendig, Energie zunehmend aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen und in teils regionalen Netzen zu nutzen. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. So muss trotz einer schwankenden Einspeisung in allen Sektoren – Strom, Wärme und Mobilität – eine sichere, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung gewährleistet werden. Des Weiteren sind neue Technologien zur Energiespeicherung und -verteilung sowie intelligente Informations- und Kommunikationstechnologien für einen optimalen und sicheren Energiemix sowie resilienten Betrieb nötig. Das zukünftige Energiesystem wird dadurch sehr viel komplexer sein als das heutige.

Einzigartiger Forschungsverbund

Um diese Herausforderungen anzugehen, wurde in der Helmholtz-Gemeinschaft mit der Forschungsinitiative Energie System 2050 (ES2050) ein einzigartiger Forschungsverbund geschaffen: 170 Wissenschaftler arbeiteten in der gemeinsamen Initiative des Forschungsbereichs Energie in den vergangenen sechs Jahren in vielfältigen Konstellationen gemeinsam an unterschiedlichen Puzzleteilen, die nötig sind, um die Energiewende zu realisieren. Dabei ging es sowohl um neue Technologien und Komponenten für das Energiesystem der Zukunft, als auch darum, diese in einem realistischen Umfeld zu testen.

Viele der künftig notwendigen Bauteile werden bereits real betrieben, andere Komponenten wurden mithilfe von Computern und neuen IT-Systemen simuliert. Mit den gebündelten Kompetenzen aus acht Helmholtz-Zentren konnten damit das Gesamtsystem – inklusive der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr – beschrieben und unterschiedliche Wege zum Erreichen der Energiewende bis 2050 dargestellt und bewertet werden.

Stromautobahn nach Süden

Speicher und Netze sind das Rückgrat unserer Energieversorgung. Bei der Weiterentwicklung des Stromnetzes ist zu beachten, dass künftig mehr Energie aus erneuerbaren Quellen eingespeist wird. Denn um klimaneutral zu werden, muss die regenerative Energieerzeugung, etwa durch Sonne und Wind, stark zunehmen. Da solche Quellen aber volatil sind, also schwankend und unbeständig, ist beim Umbau des Stromnetzes darauf zu achten, dass dieses auch künftig stabil bleibt und es keine technischen Probleme gibt, die im schlimmsten Fall zu einem Blackout führen könnten.

Ein Teil der Lösung ist der Bau von neuen Gleichstrom (DC) Stromautobahnen von Nord- nach Süddeutschland. Sie können große Mengen des im Norden erzeugten Windstroms Richtung Süden übertragen und lassen sich mit lokalen Wechselstromnetzen (AC) in einem multimodalen Netz zusammenbringen. Vor dem riesigen Umbau des bestehenden Stromnetzes ist es allerdings erforderlich, die Netzstrukturen inklusive der neuen Komponenten genau zu verstehen. Daher untersuchten die Forscher innovative Konzepte wie Microgrids, also regionale, in sich geschlossene, intelligente Stromverteilungsnetze, hybride Gleichstrom-Drehstromnetze sowie neuartige Leistungselektronik und testeten deren Zusammenspiel in Simulationen und Experimenten.

Mikrogasturbine als Stütze

Ein wichtiger Aspekt war unter anderem die Entwicklung unterschiedlichster Technologien und Komponenten, die das Gesamtsystem stützen und sicher zu integrieren sind. So wurden zum Beispiel der Einsatz und die Integration von Wasserstoff sowie biogener Energieträger analysiert. Zudem haben die Wissenschaftler in der Forschungsinitiative ES2050 thermochemische Umwandlungskonzepte sowie innovative Komponenten wie Schwungmassenspeicher und flexible Gasturbinen untersucht. Dabei ging es zum Beispiel um die Weiterentwicklung der Brenner von Mikrogasturbinen in Richtung einer maximalen Brennstoffflexibilität, um die gesamte Bandbreite künftiger Brennstoffe nutzen zu können.

Denn im Gegensatz zu den heute eingesetzten fossilen Brennstoffen wird künftig ein breiter Mix aus Wasserstoff, Bio-, Synthese- und Fackelgasen, vorherrschen. Im Ergebnis zeigte sich, dass Mikrogasturbinen optimale, flexible Verbindungsglieder des künftigen Energiesystems sein können. Das liegt einerseits daran, dass sie eine hohe Brennstoffflexibilität aufweisen. Andererseits bieten Mikrogasturbinen den Vorteil, dass die Anlagen dezentral betrieben werden können – also dort, wo Gebäude und Industrie Wärme benötigen. Dadurch geht weniger Energie als Abwärme verloren, und das Stromnetz wird durch die direkte Stromnutzung am Ort der Entstehung weiter entlastet.

Klimaneutral mit Wasserstoff

Wasserstoff (H2) als Brennstoff und saisonaler Speicher war ein weiteres Thema, das im Rahmen von ES2050 erforscht wurde. Das Ergebnis: Wasserstoff ist unverzichtbar, um eine nahezu treibhausgasneutrale Energieversorgung zu realisieren. Daher wurden in den vergangenen sechs Jahren verschiedene Lösungen entwickelt, wie ein umfassendes Transport- und Verteilnetz für Wasserstoff aussehen sollte, um auch eine saisonale Speicherung in Salzkavernen zu ermöglichen. Basis war die Erarbeitung einer H2-Transformationsstrategie, mit der sich eine Reduktion der deutschen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent – das Ziel der Energiewende – erreichen lässt. Der Ansatz wurde kostenoptimal, ergebnis- und technologieoffen modelliert, sprich: Wasserstoff wurde nicht bevorzugt.

Das Ergebnis sind verschiedene Szenarien. Diese stellen keine Prognosen dar, sondern liefern Antworten im Sinne von „Was wäre, wenn…“. Sie bieten somit wichtiges Handlungswissen für Entscheidungsträger aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. So wurde eine Reihe der Empfehlungen aus der in ES2050 erarbeiteten H2-Transformationsstrategie bereits in der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vom 10. Juni 2020 verankert. Bleibt anzumerken, dass die Bundesregierung in ihrer H2-Strategie sehr stark auf den Import von Wasserstoff setzt. Die Wissenschaftler der Helmholtz-Initiative konnten mit ihren Forschungsergebnissen hingegen zeigen, dass die inländische Wasserstoffproduktion durchaus konkurrenzfähig zu Importen sein kann.

Nachhaltig von A bis Z

Um zu untersuchen, welchen Einfluss die Energiewende auf die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz hat, wurde im Projekt ES2050 eine Folgenabschätzung, basierend auf Technologien und Szenarien durchgeführt. Denn auch wenn bekannt ist, dass Nachhaltigkeit weit mehr Aspekte als Klimaschutz und Systemkosten betrifft, die Transformation des Energiesystems höchst komplex ist und aus vielen einzelnen Bausteinen besteht, gilt es herauszufinden, wie diese miteinander in Wechselwirkung stehen.

Dabei muss in einem ersten Schritt der komplette Lebenszyklus eines Systems – sozusagen von der Wiege bis zur Bahre – betrachtet werden, um die Nachhaltigkeit des systemischen Gesamtbilds und der Einzeltechnologien zu bewerten. Denn es ist keine Seltenheit, dass neue Technologien oder Systementwürfe, die dazu beitragen, die CO2-Emissionen deutlich zu senken, an anderen Stellen zu unerwünschten ökologischen, ökonomischen oder sozialen Folgen führen. Um diese zu berücksichtigen, wurden lebenszyklusorientierte Nachhaltigkeitsanalysen auf Systemebene durchgeführt.

Auswirkungen abschätzen

Im Rahmen von ES2050 wurde ein „Framework for the Assessment of Environmental Impacts of Transformation Strategies“ (FRITS-Framework) entwickelt. Zur Abschätzung von Umweltauswirkungen auf der Ebene des Gesamtsystems wurden die Energiesystemmodelle mit einer Datenbank von Lebenszyklusindikatoren und Ressourcen gekoppelt. Einerseits ging es dabei um lebenszyklusbasierte Auswirkungen bezüglich der Faktoren Klimawandel, menschliche Gesundheit, Ökosystemqualität und aggregierte Ressourcen. Andererseits wurde die Frage nach den kritischen Ressourcen für den Transformationsprozess untersucht, die in vielen der für eine erfolgreiche Dekarbonisierung des Gesamtsystems relevanten Technologien eingesetzt werden oder eingesetzt werden sollen. Hierzu wurden neue wissenschaftliche Methoden zur multidimensionalen Folgenabschätzung – technisch, ökologisch, ökonomisch und sozial – entwickelt, um diese anschließend in Fallstudien für Wasserstoff, biogene Energieträger und Batteriespeicher anzuwenden.

Digital und sektorübergreifend

Das Gesamtsystem wird in Zukunft deutlich komplexer als bisher. Daher lag das Augenmerk der Forscher auf dem abgestimmten Betrieb aller Anlagen und Netze im Gesamtsystem. Die Einbindung erneuerbarer Energien – von kleinen Photovoltaikanlagen auf dem Dach einzelner Verbraucher bis hin zu großen Windparks – stellt hier eine Herausforderung dar. Im künftigen Energiesystem sind Energieflüsse keine Einbahnstraßen mehr und Daten müssen in großem Umfang ausgetauscht werden. Nur so ist beispielsweise zu erkennen, wann, wo und in welchem Umfang Überschüsse und Bedarfe bestehen.

Frei zugängliche Toolbox

IT und Digitalisierung spielen somit bei der Simulation, Überwachung, Planung und Optimierung sowie der Sicherheit künftiger Netze eine wichtige Rolle. Das unterstreicht auch eines der zentralen Ergebnisse von ES2050: die Helmholtz Energy Computing Initiative (HECI). HECI bietet eine Toolbox mit Datenbanken, Computer-Programmen, Modellen und so genannten Benchmarks, die der Öffentlichkeit und Forschern auf Basis von Open Source frei zugänglich zur Verfügung stehen. Aktive Nutzer können die Toolbox analysieren, wiederverwenden, erweitern, verbessern und verbreiten – und so dazu beitragen, dass mittels HECI aufgezeigt wird, mit welchen Maßnahmen das Energiesystem der Zukunft sektorübergreifend effizient gesteuert werden kann. Dabei erlaubt HECI bereits heute einen Blick auf mögliche Energiesysteme, die in Deutschland in den Jahren 2030, 2040 oder 2050 Realität sein könnten und zeigt auf, welche Wege dafür nötig wären.

Es liegt noch viel vor uns

Dass Deutschland den Weg in Richtung einer Transformation des Energiesystems eingeschlagen hat, ist unstrittig. Er führt weg von einer zentralen Struktur, hin zu einem System, das durch eine dezentrale Erzeugung und Nutzung sowie den Bedarf starker und resilienter Netze zum Ausgleich einer deutlich schwankenden Erzeugung gekennzeichnet ist. Bei der Umsetzung der Energiewende wurden bereits wichtige Ziele erreicht. Viele Herausforderungen gilt es aber noch zu meistern.

So wurden im Jahr 2019 bereits rund 46 Prozent des Elektroenergiebedarfs durch erneuerbare Energien erzeugt. Was den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch angeht, hat Deutschland damit schon die Hälfte erreicht. Die letzten 20 Prozent, die nach 2030 erwartet werden, sind insbesondere in puncto Sicherheit und Netzstabilität herausfordernd. Gleiches gilt für die zunehmende Nutzung von Heimspeichern und Elektroautos sowie die hierfür erforderliche Lade-Infrastruktur.

#bild2

Möglichkeiten ausgeweitet

Um die Auswirkungen der bevorstehenden Änderungen in der Praxis zu testen und für künftige Herausforderungen gewappnet zu sein, werden in der Helmholtz-Gemeinschaft sukzessive die Möglichkeiten zu Simulationen und Tests unter Realbedingungen ausgeweitet. Sowohl das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als auch das Forschungszentrum Jülich betreiben große, praxisnahe Forschungsinfrastrukturen, in denen zum Beispiel neue Techniken zur Überwachung und Steuerung der künftigen Stromnetze im realen Betrieb getestet werden können. In Form der Forschungsinfrastrukturen des Energy Lab 2.0 in Karlsruhe und des Living Lab Energy Campus in Jülich wird dabei in großem Maßstab in Form von Reallaboren untersucht, was in der Theorie schon heute machbar ist, in der Praxis aber noch in den Kinderschuhen steckt.

Digitale Zwillinge

In den Reallaboren wird auch mit so genannten digitalen Zwillingen gearbeitet. Mit diesen kann mittels Software eine Technologie simuliert werden, die es in der Realität noch nicht gibt. In Kombination mit Hardware-Komponenten können mit digitalen Zwillingen Systeme nachgeahmt werden, in denen die reale Komponente künftig einmal eingesetzt werden soll. Das beschleunigt die Forschung am Gesamtsystem immens. Zudem erleichtert dieses Werkzeug das Zusammenwachsen des Stromnetzes mit anderen Sektoren, wie etwa der Nahwärmeversorgung, dem Gasnetz oder einem experimentellen Wasserstoffnetz.

Gemeinsam ein Ziel erreichen

An der Initiative ES2050 sind acht Helmholtz-Zentren beteiligt: das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Forschungszentrum Jülich (FZJ), das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), das Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) als assoziiertes Mitglied. Bei allen Aktivitäten arbeitet die Helmholtz-Gemeinschaft bereits jetzt und auch künftig mit vielen Partnern zusammen – unter anderem mit allen großen Netzbetreibern, einer Vielzahl national und international agierender Industriepartner, namhaften wissenschaftlichen Einrichtungen sowie innovativen Start-ups. In Kooperation werden systemische, also das ganze System betreffende Lösungsoptionen erarbeitet, die unterschiedliche Technologien einbeziehen.

Erklärtes Ziel ist es, mit den Forschungsarbeiten zum Energiesystem 2050 einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz zu leisten sowie den Akteuren aus Politik und Wirtschaft Handlungsvorschläge an die Hand zu geben, mit denen sie auf künftige Entwicklungen flexibel und den Anforderungen entsprechend reagieren können.

http://www.kit.edu

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Januar/Februar 2021 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

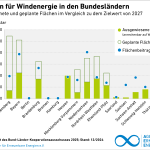

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...

BSI: Richtlinie für Smart Meter Gateways überarbeitet

[19.12.2025] Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Technische Richtlinie TR-03109-6 für die Administration von Smart Meter Gateways überarbeitet. Die neue Version 2.0 wird mit der nächsten Zertifizierung der Gateway-Administrator-Systeme ab 2027 verbindlich. mehr...

Stadtwerke Lübeck: Umfrage zu Investitionen in Energiewende

[17.12.2025] Die Bereitschaft zu staatlichen Investitionen in die Klimaneutralität ist in Deutschland tief gespalten. Eine repräsentative Umfrage zeigt zugleich, dass viele Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten bei Infrastrukturprojekten erwarten und kommunalen Unternehmen dabei eine zentrale Rolle zuschreiben. mehr...

BDEW: Kritik an NEST-Paket

[12.12.2025] Das von der Bundesnetzagentur veröffentlichte NEST-Paket überzeugt die Branche nicht. Aus Sicht des BDEW fehlt ein verlässlicher Rahmen für die neue Anreizregulierung. Die Verbände warnen vor Folgen für Investitionspläne vieler Netzbetreiber. mehr...

Biogasrat: Warnung vor Wettbewerbsnachteilen

[12.12.2025] Der Biogasrat warnt, dass der neue Kabinettsentwurf zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote die Existenz mittelständischer Produzenten fortschrittlicher Biokraftstoffe gefährde. mehr...

AGFW: Statement zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz

[10.12.2025] Der Bundestag hat das Geothermie-Beschleunigungsgesetz beschlossen und damit neue Standards für schnellere Planfeststellungsverfahren bei Wärmeleitungen gesetzt. Der Energieeffizienzverband AGFW warnt vor möglichen zusätzlichen Hürden durch unklare Formulierungen im Gesetz. mehr...

Interview: Der Schnellere und Bessere gewinnt

[09.12.2025] Wenn wir heute von vorne beginnen würden, ein Energiesystem aufzubauen, würden wir es dezentral gestalten, sagt Milan Nitzschke. stadt+werk sprach mit ihm und Stefan Liesner über Wege zu einem sinnvollen und zukunftsfähigen Strommarktdesign. mehr...

Energieministerkonferenz: Verlässliche Rahmenbedingungen gefordert

[09.12.2025] Die Energieministerkonferenz in Stralsund hat ein gemeinsames Signal an den Bund gesendet: Für den Erfolg der Energiewende braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, bezahlbaren Strom und Tempo beim Wasserstoffhochlauf. Ländervertretern zufolge stocken zentrale Projekte wie Kernnetz, Elektrolyse und Offshore-Ausbau, während die Industrie Planungssicherheit einfordert. mehr...

Energiepolitik: Länder warnen vor Ausbremsen der Energiewende

[02.12.2025] Sieben Bundesländer fordern vom Bund mehr Klarheit und Verlässlichkeit in der Energiepolitik. Ein gemeinsames Positionspapier warnt vor Einschnitten bei Förderprogrammen und beim Ausbau der Erneuerbaren. mehr...

Bundesnetzagentur: Monitoringbericht 2025 erschienen

[01.12.2025] Der Monitoringbericht 2025 von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur sieht den Wettbewerb auf den Energiemärkten weiterhin als verlässlichen Stabilitätsanker. Trotz der Turbulenzen der vergangenen Jahre zeigen die Daten für 2024 eine hohe Wechselbereitschaft, fallende Preise und eine Stromerzeugung, die sich deutlich in Richtung erneuerbarer Energien verschiebt. mehr...