Kommunale VerkehrskonzepteFanal für Veränderung

Multimodale Verkehrskonzepte sollen die Bürger dazu bringen, das Auto stehen zu lassen.

(Bildquelle: Jürgen Fälchle/Fotolia.com)

Multimodale Verkehrskonzepte, also das Zusammenspiel verschiedener Mobilitätsträger, auch mit dem Ziel, kein eigenes Auto unterhalten zu müssen, sind nicht neu. Sie funktionieren aus den unterschiedlichsten Gründen an vielen Orten schon seit Langem. Sie sind meist in jeder Hinsicht nachhaltig, spielen sich oft kleinräumig ab, werden von Stammkunden genutzt, und die Gewinnmargen für die Anbieter sind überschaubar. Die klassische letzte Meile ist der Fußweg zur und von der Haltestelle; die Fahrradschieber in Bussen und Trams gehören einfach dazu. Das ging alles bisher auch ohne Verkehrsbetriebe. Warum sollte ein ÖPNV-Unternehmen also in multimodale Systeme investieren? Warum sollte es Politik und Verwaltung ein Anliegen sein, multimodale Konzepte aktiv zu unterstützen?

CO2-Ausstoß verringern

Diesen Fragen kann man sich mit einer kleinen Zahlenspielerei nähern: Nach eigenen Berechnungen erbringt die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) mit Trams und Bussen rund 28 Prozent der Personenverkehrsleistung in Kassel. Ihr Anteil an der personenverkehrsbedingten lokalen CO2-Emission beträgt aber weniger als zehn Prozent und selbst diese Menge wird durch Klimazertifikate ausgeglichen. Liegt es also nicht auf der Hand, dass der CO2-Ausstoß am wirksamsten verringert werden kann, wenn außerhalb der Spitzenlastsegmente Berufs- und Ausbildungsverkehr möglichst viele Fahrten vom konventionellen Pkw in öffentliche Verkehrsmittel verlagert werden? Die Antwort ist: Ja. Dennoch ist es wichtig, multimodale Angebote und Elektromobilität auszubauen, um den Umweltverbund als Ganzes zu stärken.

Nachhaltige Mobilität, und damit der Schritt hin zum ÖPNV als häufig genutztem Alltagsverkehrsmittel, erfordert von den meisten Menschen eine Veränderung ihres Mobilitätsverhaltens. Gleiches gilt für die Elektromobilität. Es ist eine Illusion zu glauben, dass Probleme gelöst werden, indem im gleichen System eine Antriebsart durch eine andere ersetzt wird. Zudem ist es unsicher, ob jemals ein rein elektrisch angetriebenes Auto ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ersetzen kann. Elektromobilität unterliegt heute und in absehbarer Zukunft Reichweitenrestriktionen und Preisnachteilen. Sie hat aber in Flotten und Stadtverkehr in Bezug auf lokale Emissionen, Energieeffizienz und Fahrverhalten deutliche Vorteile gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Diese Stärken und Schwächen können genutzt werden, um das Mobilitätsverhalten neu zu denken. Dazu sind Angebote nötig, in denen Elektromobilität die Rolle spielt, zu der sie prädestiniert ist: als Garant lokaler Emissionsfreiheit und als Fanal für Veränderung.

Elektromobilität im städtischen Personenverkehr, das ist heute in erster Linie die Straßenbahn. Zusammen mit dem Busnetz, dem Rad- und Fußverkehr bildet sie das Rückgrat des Umweltverbunds. Ohne dieses Rückgrat ist umweltfreundliche Mobilität nicht denkbar. Damit der Umweltverbund funktioniert, braucht er für Wege, die mit anderen Verkehrsmitteln effizienter erledigt werden können, die Ergänzung durch Pkw, die für die Menschen unkompliziert verfügbar sind. Die Nutzung eines solchen Mobilitätsmixes erfordert ein entsprechendes Verhalten. Demzufolge ist es eine Aufgabe nachhaltiger Mobilitätskonzepte, Verhaltensänderungen anzuregen und zu flankieren. Elektromobilität ist attraktiv und liefert, eingebunden in multimodale Angebote, heute ein wichtiges Argument, die Bürger dazu anzuregen, über eine Veränderung ihres Mobilitätsverhaltens nachzudenken.

Multimodalität in Kassel

Kassel hat einen guten ÖPNV und die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft setzt, um noch mehr Menschen zur Nutzung des Umweltverbunds zu bewegen, auf Multimodalität: Je mehr Menschen für die unterschiedlichsten Wege kein eigenes Auto mehr brauchen, desto mehr Menschen werden immer häufiger den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Mit einem 7,5-Minuten-Takt auf den innenstadtorientierten Hauptverkehrsachsen, einem 15-Minuten-Takt auf wichtigen Tangentialverbindungen und einem 30-Minuten-Takt im Erschließungsnetz soll die Basis dafür geschaffen werden, dass der ÖPNV seiner Rolle als Rückgrat eines multimodalen Verkehrskonzepts gerecht werden kann.

Wichtige Voraussetzung für das Funktionieren multimodaler Angebote sind – neben einem attraktiven Angebot selbst – gute Marketing- und Vertriebskonzepte. Bereits seit dem Jahr 2008 erhalten Inhaber einer Jahreskarte der KVG beim regionalen Carsharing-Anbieter „einfach mobil“, der gleichzeitig mit Flinkster, dem Carsharing-System der Deutschen Bahn kooperiert, vergünstigte Konditionen. Kunden können sich in den Kundenzentren der KVG beraten lassen und Carsharing-Verträge abschließen. Dieses Angebot nutzen schon heute viele Abonnenten.

Sonderkonditionen mit Konrad

Seit 2012 gibt es in Kassel das öffentliche Fahrrad-Vermietsystem Konrad, an dessen Zustandekommen die KVG finanziell und konzeptionell großen Anteil hat. Auch für Konrad erhalten die Kunden – sogar die Nutzer von Einzelfahrscheinen – Sonderkonditionen und Freifahrtmöglichkeiten. Mit der Einführung des Fahrrad-Vermietsystems hat die KVG, zusammen mit dem Konrad-Betreiber und „einfach mobil“, die Jahreskarte Triomobil entwickelt, mit der Kunden alle drei Verkehrsträger nutzen können. Hierbei stehen sowohl für das Carsharing als auch für die Fahrradnutzung monatliche Freifahrtkontingente zur Verfügung.

Das Produkt fasst jedoch eher schleppend Fuß auf dem lokalen Verkehrsmarkt. Es ist davon auszugehen, dass in der vergleichsweise hohen Komplexität des Produkts für viele Kunden ein Zugangshemmnis besteht. Hier könnte ein einheitliches Kundenmedium in Verbindung mit einer integrierten Abrechnungsplattform eine deutliche Attraktivitätssteigerung mit sich bringen. Das Ziel muss sein, ÖPNV-Kunden, genau wie Handy-Kunden, eine monatliche Mobilitätsrechnung zur Verfügung zu stellen, die leicht nachvollziehbar und verständlich die Mobilitätskosten transparent macht.

Eine solche Kundenplattform soll im Rahmen des vom Bundesverkehrsministerium geförderten Forschungsprojekts FREE entwickelt werden. Darüber hinaus untersucht die KVG in diesem Projekt, wie elektrogetriebene Verkehrsmittel in ein umweltfreundliches und nachhaltiges Mobilitätskonzept integriert werden können, wie neue, multimodale Verkehrskonzepte etabliert und vermarktet werden sollen und wie die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Region Nordhessen von diesem Ansatz profitieren können. Unter anderem werden Einsatzmöglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit eines E-Busses erprobt. Erste Tests im Linienbetrieb erfolgten während des Hessentags 2013. Derzeit wird der im Rahmen des Projekts beschaffte E-Bus auf verschiedenen Linien im Freizeit- und Event-Verkehr eingesetzt.

Carsharing als sinnvolle Ergänzung

Um ihre Gestaltungshoheit vor Ort zu sichern, handeln kommunale Verkehrsbetriebe klug, wenn sie von Anfang an offensiv dazu beitragen, dass Carsharing zur sinnvollen Ergänzung des Umweltverbunds, nicht zur Konkurrenz desselben wird. Daher setzt die KVG, zusammen mit ihren Partnern, auf stationäres Carsharing an so genannten Mobilpunkten. Hier stehen, neben Bussen und Bahnen, Leihfahrrädern oder -pedelecs auch elektrische Carsharing-Fahrzeuge bereit. Eigentümerin der E-Fahrzeuge ist die KVG. Ein Dienstleister übernimmt die Integration der Fahrzeuge in seine Carsharing-Flotte und sein Buchungssystem. Hotels oder Tourist-Infos vermitteln Fahrzeugmietverträge an Gelegenheitskunden. Gleichzeitig stehen die Fahrzeuge allen registrierten Carsharing-Kunden zur Verfügung. Damit bietet die KVG erstmals umweltfreundliche Mobilität aus einer Hand an. Langfristiges Ziel ist es, die Fahrzeuge ins Eigentum des Carsharing-Anbieters zu überführen. Die KVG plant, bis zu 18 batteriegetriebene Fahrzeuge als Ergänzung zum Linienverkehr mit Trams und Bussen in ihre Angebotspalette zu integrieren und das Netz der Mobilpunkte kontinuierlich auszubauen.

Einen wesentlichen Teil der Projektarbeit nimmt die Entwicklung des vertraglichen Rahmens und der erforderlichen Hintergrundprozesse ein, die das Angebot für den Kunden leicht und unkompliziert nutzbar machen. Die im Förderprojekt gewonnenen Erkenntnisse sollen auf weitere Kunden- und Angebotssegmente übertragen werden. Die KVG will sich zum umfassenden Mobilitätsdienstleister entwickeln, der beispielsweise Firmenkunden neben Jobtickets für den Arbeitsweg der Mitarbeiter auch einen von mehreren Unternehmen gemeinsam genutzten und damit kostengünstigen Fahrzeugpool für die dienstliche Mobilität bietet.

Der Nutzen zählt

Es ist heute noch nicht absehbar, wie sich der Markt für multimodale Verkehrsdienstleistungen entwickeln wird. Wenn sich die Angebote als wirtschaftlich tragfähig erweisen, müssen ÖPNV und Carsharing ausgebaut und immer besser vernetzt werden. Wenn die Angebote sich langfristig als defizitär erweisen sollten, gleichzeitig aber klar wird, dass sie dem Umweltschutz, der Lebens- und der Standortqualität dienen, müssen entweder Rahmenbedingungen geändert werden, oder weiterhin Subventionen fließen. In diesem Fall ist der Bewertungsmaßstab nicht die Betriebswirtschaft, sondern der gesellschaftliche Nutzen.

Eine weitere, wichtige Aufgabe liegt bei Gesetzgebern und Verwaltungen: Multimodale Konzepte und E-Mobilität brauchen ihren Platz im öffentlichen Raum. Insbesondere sollte der rechtliche Rahmen dafür verbessert werden, Carsharing-Stellplätze auszuweisen und Lademöglichkeiten an öffentlich zugänglichen Orten zur Verfügung zu stellen. Langfristig sollten sich Verkehrsunternehmen nicht verzetteln. Dienstleistungen im Rahmen multimodaler Systeme sollten bei den Unternehmen verbleiben, deren Kerngeschäft sie sind. Die Aufgabe der Verkehrsbetriebe ist in erster Linie das Anschieben der Konzepte und der Aufbau einheitlicher Kunden-, Abrechnungs- und Einnahmeaufteilungsplattformen.

Ob all das zum Ziel führt, wird sich zeigen. Eines scheint aber sicher: Mobilität wird nicht nachhaltiger, nur weil es multimodale Verkehrskonzepte gibt. Mobilität wird dann nachhaltiger, wenn multimodale Systeme zulasten des herkömmlichen motorisierten Individualverkehrs Erfolg haben. Dieser Erfolg scheint fraglich, wenn wir nicht auf vielen Ebenen zum Umdenken bereit sind.

Und was ist nun ein multimodales Verkehrskonzept? Ein multimodales Verkehrskonzept ist, wenn Verkehrsdienstleister Menschen die Gewissheit geben, dass sie ein Auto haben, wenn sie eines brauchen, und zwar ein witzigeres, als es die anderen besitzen. Wenn Menschen dieses Auto an jedem Tag, an dem sie es nicht brauchen, betrachten, streicheln und anlächeln können. Am Mobilpunkt an der Haltestelle, im Vorbeiradeln, im Vorbeigehen und bei jedem Ein- und Ausstieg in Bus und Bahn.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli/August von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

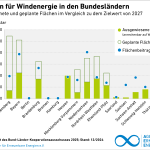

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...

BSI: Richtlinie für Smart Meter Gateways überarbeitet

[19.12.2025] Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Technische Richtlinie TR-03109-6 für die Administration von Smart Meter Gateways überarbeitet. Die neue Version 2.0 wird mit der nächsten Zertifizierung der Gateway-Administrator-Systeme ab 2027 verbindlich. mehr...

Stadtwerke Lübeck: Umfrage zu Investitionen in Energiewende

[17.12.2025] Die Bereitschaft zu staatlichen Investitionen in die Klimaneutralität ist in Deutschland tief gespalten. Eine repräsentative Umfrage zeigt zugleich, dass viele Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten bei Infrastrukturprojekten erwarten und kommunalen Unternehmen dabei eine zentrale Rolle zuschreiben. mehr...