BerlinGesetz macht Klimaschutz verbindlich

Um einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für einen nachhaltigen Klimaschutz zu gewährleisten, erarbeitet Berlin ein Energiewendegesetz.

(Bildquelle: creativ collection Verlag/PEAK Agentur für Kommunikation)

Über 50 Prozent der Menschen weltweit leben bereits heute in Städten – Tendenz steigend. Dabei werden 70 Prozent der anthropogenen Treibhausgase durch die Städte verursacht. Metropolen tragen damit eine große Verantwortung beim Klimaschutz. Der Berliner Senat stellt sich dieser Verantwortung und verfolgt das langfristige Ziel, Berlin bis zum Jahr 2050 zu einer klimaneutralen Stadt zu entwickeln. Bezogen auf das Basisjahr 1990 sollen die Kohlendioxidemissionen um mindestens 85 Prozent reduziert werden. Mit diesem ambitionierten Klimaneutralitätsziel reagiert die deutsche Hauptstadt wie viele andere internationale Metropolen, etwa Kopenhagen, Amsterdam und New York, auf die Gefahren des Klimawandels. Durch ein klimaneutrales Berlin wird die Umwelt entlastet, die Bürger werden nachhaltig geschützt und die Stadt als pulsierende Metropole wird noch attraktiver.

Die Zielsetzung stellt den Senat und die Stadtgesellschaft aber auch vor gewaltige Herausforderungen. Es gestaltet sich schwierig, Potenziale zur CO2-Reduktion zu heben – vor allem vor dem Hintergrund einer rapide wachsenden Stadt und mit Blick auf die Anforderungen an eine sozial gerechte Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik. Auch die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins müssen im Auge behalten werden. Aber gerade hier erwachsen aus dem Klimaschutz aufgrund des Innovationspotenzials und der regionalökonomischen Effekte beachtliche Chancen sowie neue Wirtschaftsfelder und Arbeitsplätze. Entscheidend für den Erfolg ist, die Entwicklung nachhaltig und verlässlich zu gestalten.

Der Senat sieht daher die Notwendigkeit, einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für einen nachhaltigen Klimaschutz in Berlin zu schaffen. Erstmals bekommt das Ziel der Klimaneutralität eine gesetzliche Grundlage. Im Juni 2015 hat der Senat den Gesetzentwurf zum Berliner Energiewendegesetz (EWG) beschlossen. Nach erster Lesung im Plenum befindet er sich derzeit in den Ausschussberatungen (Drs. 17/2339) des Berliner Abgeordnetenhauses. Das Inkrafttreten des EWG wird im ersten Quartal 2016 erwartet.

Berlin setzt eigene Akzente

In der Struktur handelt es sich bei dem Gesetzentwurf um ein Rahmengesetz, wie wir es aus anderen Bundesländern kennen, etwa aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Das Land Berlin setzt aber auch zahlreiche eigene Akzente. Dazu zählen Regelungen zur schulischen Bildung, ein Verfahren zur umfassenden energetischen Sanierung des öffentlichen Gebäudebestands, Regelungen zur klimafreundlichen Energieversorgung sowie der Abschluss von Klimaschutzvereinbarungen mit wichtigen Berliner Institutionen und Unternehmen. Schließlich soll das Berliner Energiespargesetz aus dem Jahr 1992 außer Kraft treten und das Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG) um die Aufnahme der Themen Klimawandel, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel als weitere Bildungs- und Erziehungsziele ergänzt werden.

Ambitionierte Energie- und Klimapolitik setzt voraus, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzt der Berliner Senat vor allem auf diese Vorbildwirkung öffentlichen Handelns und verzichtet auf allgemeine ordnungsrechtliche Vorgaben, die sich direkt an die Bürger richten. Stattdessen werden im Gesetz eine Reihe von Vorbildverpflichtungen festgelegt. Unter anderem werden sich die Senats- und Bezirksverwaltungen so organisieren, dass sie ab dem Jahr 2030 CO2-neutral arbeiten. Dafür soll ein Maßnahmenplan aufgestellt werden. Wesentlich ist außerdem die Sanierung des öffentlichen Gebäudebestands. Das Sanierungskonzept für diesen Bestand wird Sanierungsziele für 2030 (Senkung des Endenergieverbrauchs um mindestens 20 Prozent gegenüber 2010) und 2050 (Senkung des Primärenergieverbrauchs um mindestens 80 Prozent gegenüber 2010) umfassen. Auch umfasst es Kriterien für die Priorisierung bei der Auswahl der Gebäude (etwa Sanierungsumfang, Wirtschaftlichkeit oder Kosten). Auf Grundlage des Gesamtkonzepts werden dann die öffentlichen Gebäudeeigentümer Berlins Sanierungsfahrpläne für ihren Gebäudebestand erstellen und Energie-Management-Systeme vereinheitlichen. Damit wird das Land die Betriebskosten nachhaltig senken.

Höhere Verbindlichkeit

Bewährte Instrumente der Berliner Energie- und Klimaschutzpolitik – zum Beispiel die Klimaschutzvereinbarungen mit öffentlichen und privaten Unternehmen – sollen mit dem EWG verstetigt und methodisch fortentwickelt werden. Dem erfolgreichen Instrument der Klimaschutzvereinbarungen wird im Gesetzentwurf eine höhere Verbindlichkeit gegeben. Wichtige Institutionen und Unternehmen sollen sich in den Klimaschutzvereinbarungen mit Berlin zu konkreten und evaluierungsfähigen Maßnahmen verpflichten, um die Klimaschutzziele des Landes zu unterstützen. Mit elf privaten und landeseigenen Unternehmen sowie Verbänden der Wohnungswirtschaft, den Energieversorgern sowie den Stadtreinigungs- und Wasserbetrieben bestehen bereits Klimaschutzvereinbarungen.

Die Anpassung an den Klimawandel ist als Daueraufgabe der Politik im Gesetzentwurf verankert. Der Senat wird verpflichtet, die laufenden Bemühungen im Bereich Anpassung an den Klimawandel stärker zu bündeln und ein Klimawandelfolgenmonitoring einzurichten. Zur Umsetzung dieser Verpflichtung erarbeitet derzeit ein Konsortium unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimaforschung (PIK) ein Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Berlin (AFOK). Darin wird hinterfragt, wie Berlin trotz teilweise extrem ausgeprägter klimatischer Veränderungen eine leistungsfähige und lebenswerte Stadt bleiben kann. Dieser Prozess erfolgt unter Beteiligung einer breiten Fachöffentlichkeit und einer Dokumentation im Internet. Die Vorlage des AFOK ist für Anfang 2016 geplant.

Außerdem ist vorgesehen, die Themen Klimawandel, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel stärker in der (vor-)schulischen Bildung zu verankern. Damit soll das Bewusstsein für den Klimaschutz gestärkt und dem Thema ein höherer Stellenwert gegeben werden. Bisherige Projekte werden mit neuen Schwerpunkten fortgesetzt oder neu ausgerichtet.

Das Bestreben des Senats zur Schaffung einer klimaverträglichen Energieerzeugung, -versorgung und -verteilung im Land Berlin wird ebenfalls im Gesetzentwurf fixiert. Dabei lässt es der Gesetzentwurf offen, welche Wege der Senat beschreitet. Er kann zum Beispiel eigene Erzeugungskapazitäten aufbauen oder sich als Gas-, Strom- und Fernwärmenetzbetreiber engagieren. Mit weiteren Regelungsbereichen zur Nutzung erneuerbarer Energien wird zudem insbesondere das Ziel verfolgt, mehr Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf und an öffentlichen Gebäuden zu installieren.

Zwei wichtige Elemente

Wesentlicher Bestandteil des Energiewendegesetzes ist die gesetzliche Verankerung der CO2-Minderungsziele für das Jahr 2020 um 40 Prozent, 2030 um 60 Prozent und das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 um minus 85 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, müssen die städtischen CO2-Emissionen von 29,3 Millionen Tonnen im Jahr 1990 auf 4,4 Millionen Tonnen bis 2050 zurückgehen. Berlin gehört bereits heute zu den erfolgreichsten Klimaschutzstädten Deutschlands: Die CO2-Emissionen lagen im Jahr 2012 bei 20,8 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von fast 30 Prozent gegenüber 1990 entspricht.

Durch die gesetzliche Verankerung der Berliner Klimaschutzziele müssen künftig alle Aktivitäten der öffentlichen Hand einen Beitrag leisten. Deshalb ist die Aufstellung des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK) als zweiter wesentlicher Bestandteil des EWG vorgesehen. Der Senat von Berlin wird daneben verpflichtet, das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) als zentrales Umsetzungsinstrument aufzustellen. In diesem sind Strategien und Maßnahmen darzustellen, mit denen die Klimaschutzziele erreicht werden sollen.

Auch wenn die Verpflichtung aus dem Gesetzentwurf zur Aufstellung des BEK noch nicht in Kraft ist, wurden bereits zahlreiche Umsetzungsschritte unternommen. Bereits im Juli 2014 ist das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung Berlin (IÖW) mit der Entwicklung eines Entwurfs für ein Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm beauftragt worden. Der Endbericht des BEK liegt inzwischen vor. Darin sind unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie des neuesten Standes wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Möglichkeiten für alle relevanten Handlungsfelder – Energieversorgung, Gebäude und Stadtentwicklung, Wirtschaft, private Haushalte und Konsum sowie Verkehr – die erforderlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie zur Erhöhung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energien erarbeitet. Auch Aussagen zu den damit jeweils verbundenen CO2-Einsparungen und Kosten wurden vorgeschlagen. Neben Laufzeiten, Trägern der Maßnahmen sowie deren Adressaten wurde außerdem der Nutzen benannt, der sich aus der Umsetzung der Maßnahmen ergibt. Das alles macht das BEK so konkret wie kein anderes Klimaschutzkonzept eines anderen Bundeslandes.

Bei der Erstellung des BEK war es wichtig, eine möglichst hohe Akzeptanz in der Stadtgesellschaft zu schaffen. Der Erarbeitungsprozess fand daher unter breiter Beteiligung der Berliner statt: Neben Workshops mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis gab es auch zahlreiche öffentliche Veranstaltungen im Rahmen von Stadtdialogen. In einem onlinebasierten Beteiligungsprozess über mehrere Wochen brachten die Teilnehmer, darunter viele Privatpersonen, zahlreiche Anregungen und Ideen in den Prozess ein.

Als Ergebnis stehen aktuell die besten verfügbaren Daten- und Wissensbestände für alle Handlungsfelder in Berlin zur Verfügung. Auf dieser Basis bereitet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt nun die Beschlussfassung durch den Senat vor. Die Einbringung der Vorlage in den Senat wird für April 2016 angestrebt, sodass unmittelbar nach Inkrafttreten des EWG mit der konkreten Umsetzung des BEK begonnen werden kann. Damit Berlin auch künftig die Klimaschutzziele konsequent anstrebt, sieht der Gesetzentwurf systematisches und regelmäßiges Monitoring der Maßnahmen im BEK vor. Um die Erfolgskontrolle sichtbar zu machen, wird das Ergebnis jeweils veröffentlicht.

Dieser Beitrag ist in der März/April-Ausgabe von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Steinbeis: Neue AG für Konfliktkommunikation

[02.02.2026] Eine neue Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Konflikte bei Energie- und Infrastrukturprojekten zu verringern. Sie richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen und Kommunen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger stärker in Planungen einzubeziehen. mehr...

BDEW: Milliardeninvestitionen in den Netzausbau gefordert

[02.02.2026] Neue Regionalszenarien der Stromverteilnetzbetreiber zeigen einen drastisch steigenden Bedarf an Netzanschlüssen bis 2045. Der BDEW fordert deshalb Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und bessere regulatorische Rahmenbedingungen, um privates Kapital zu mobilisieren. mehr...

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

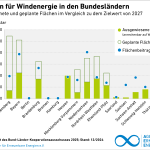

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...