BürgerbeteiligungIm Dialog zum Klimaschutz

Beteiligungsplattform der Stadt Friedrichshafen: Der Klimawandel bewegt Bürger und Kommunen.

(Bildquelle: www.friedrichshafen.sags-doch.de)

Seitdem Konstanz im Mai 2019 als erste Stadt in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen hat, folgen viele Kommunen diesem Beispiel. Damit wird zunächst einmal eine akute und gegenwärtige Gefahr durch den Klimawandel anerkannt; folglich müssen alle Beschlüsse der Stadt in Zukunft auf ihre Klimaneutralität hin geprüft werden. Doch das stellt die Kommunen zugleich vor eine große Herausforderung. Wer einen umfassenden und ernst gemeinten Klimaschutz betreiben will, muss mitunter auch unbeliebte Entscheidungen treffen.

Für die Kommunen ist es in dieser Situation meist schwierig, einzuschätzen, wie weit die Bereitschaft der Bevölkerung geht, Einschränkungen für den Klimaschutz hinzunehmen. Ein enger Dialog mit der Bürgerschaft und eine frühzeitige Bürgerbeteiligung sind dabei äußerst hilfreich und bringen gleichzeitig einen weiteren Vorteil für die Kommunen: Die Suche von praktikablen, effektiven Lösungen wird auf viele Schultern verteilt. Damit legt man zugleich den Grundstein dafür, dass die Maßnahmen auch von der Mehrheit mitgetragen werden.

Wie das in der Praxis gehen kann, zeigt die Stadt Konstanz. Im Rahmen des erklärten Klimanotstands werden dort auch bestehende Traditionen unter die Lupe genommen, so etwa das Konstanzer Seenachtfest. Nachdem kurzfristig die Rede von der Abschaffung dieses beliebten Stadtgartenfests war, fokussierte sich die Diskussion dann auf das zugehörige Feuerwerk. Als größtes Klangfeuerwerk auf einem europäischen Binnensee ist dieses alles andere als klimaneutral.

Klimaneutrales Feuerwerk?

Gemeinsam mit der Bürgerschaft, aber auch mit Festgästen, suchte die Stadt daher nach klimafreundlichen Ideen für die zukünftige Ausgestaltung des Seenachtfests. Dafür wurde im Sommer 2019 gemeinsam mit der Darmstädter Firma wer denkt was eine vierwöchige Online-Bürgerbefragung auf der Beteiligungsplattform der Stadt (www.konstanz-mitgestalten.de) durchgeführt. Ergänzt wurde diese durch zusätzliche Gästebefragungen während des Festwochenendes.

Dabei stellte sich heraus, dass das Feuerwerk für mehr als die Hälfte der 6.400 Befragten der entscheidende Grund für den Besuch des Seenachtfests ist und dieses auch weiterhin den Höhepunkt des Fests darstellen soll. Es wurden jedoch auch alternative Vorschläge wie Wasser-, Lichter- und Laser-Shows vorgeschlagen. Die Stadt arbeitet auf Grundlage der Ergebnisse nun an einem klimafreundlicheren Mix für die zukünftige Ausrichtung des Fests.

Klimaanpassungskonzepte entwickeln

Das Thema Klima bewegt aber nicht nur die Kommunen, die den Klimanotstand erklärt haben. In einigen Städten werden darüber hinaus so genannte Klimaanpassungskonzepte entwickelt. Auch hier lohnt es sich, schon frühzeitig auf die aktive Mitwirkung der Bevölkerung zu setzen. Das zeigt sich am Beispiel der Stadt Friedrichshafen. Dort wurde Anfang 2019 ein Klimaanpassungskonzept entwickelt und neben einem Bürger-Workshop auch eine Online-Befragung auf der Beteiligungsplattform mach-mit.friedrichshafen.de durchgeführt. Darin äußerten sich die Bürger zu den subjektiv wahrgenommenen Auswirkungen und besonders betroffenen Orten in der Stadt. Parallel dazu wurden online in zwei offenen Themendiskussionen gute Beispiele aus anderen Städten und Ideen zu der Frage gesammelt, was jeder selbst tun kann. Alexandra Eberhard, Leiterin der Stabsstelle Bürgerbeteiligung, erläutert: „Wir konnten ein großes Interesse für die Auswirkungen des Klimawandels feststellen. Jeder Einzelne konnte seine Vorschläge einbringen und die Stadtverwaltung auf betroffene Orte hinweisen. Die Vorschläge und Ergebnisse fließen in die Konzeptentwicklung ein und stellen sie auf eine breitere Basis.“

Zukunft Stadtgrün

Während die vorgestellten Projekte vor allem dazu dienen, den Status quo zu verändern und somit in gewisser Hinsicht klimafreundlich nachzubessern, spielt der Klimaschutz natürlich auch bei Um- und Neugestaltungsprozessen eine wichtige Rolle. Seit 2017 bietet etwa das neue Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ des Bundesumweltministeriums eine Förderung für Kommunen an. Ziel ist es, Stadtgrün auszubauen und gerecht zu verteilen sowie die biologische Vielfalt zu erhalten. Teil des Förderprogramms ist auch die Einbeziehung der Bürgerschaft in den städtebaulichen Planungsprozess, denn auch hier soll nicht an den Bürgern vorbeigeplant werden.

Wie das auch für kleinere Kommunen funktionieren kann, zeigt das hessische Kelsterbach. Die Stadt hat sich mit einem Fördergebiet für das Programm qualifiziert und trägt dem Informations- und Beteiligungsbedürfnis der Bürgerschaft durch eine eigene Online-Plattform Rechnung. Unter klimainsel.kelsterbach.de können sich Interessierte über das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ und das Fördergebiet informieren.

Auch in Kelsterbach wurden Vor-Ort-Maßnahmen mit Online-Beteiligungsmöglichkeiten gekoppelt: Neben einer Postkarten-Aktion und einem Picknick im Südpark, einem Teil des Fördergebiets, stand online eine interaktive Ideenkarte bereit, auf der sich alle Interessierten einbringen konnten. Dabei wurden Orte markiert, die von der Bürgerschaft als vorbildlich wahrgenommen werden (Das gefällt mir bereits gut), die noch Verbesserungspotenzial aufweisen (Das können wir besser machen) oder an deren Stelle jemand eine konkrete, neue Idee für den Ort hat (Das fällt mir dazu ein). Die Beiträge und Vorschläge wurden ausgewertet und dokumentiert und gehen in die Konzeptentwicklung ein.

Bürger ins Boot holen

Die Beispiele zeigen: Gerade, wenn es ums Klima geht, ist eine frühzeitige Einbindung der Bürgerschaft sinnvoll und wichtig. Klimaschutzmaßnahmen sind nur dann effektiv, wenn sie von der breiten Bevölkerung mitgetragen werden. Theresa Lotichius, Abteilungsleiterin Digitale Bürgerbeteiligung bei wer denkt was, sagt: „Mit Online-Beteiligungsformaten können Kommunen ihre Bürger zeit- und ortsunabhängig bei diesem wichtigen Thema einbinden. Indem man die Bürgerschaft mit ins Boot holt, kann man deren Alltagsexpertise nutzen.“ Sie sieht daher in der Bürgerbeteiligung auch eine große Chance für die Kommunen, eine höhere Akzeptanz für Maßnahmen zu schaffen.

https://www.konstanz-mitgestalten.de

https://klimainsel.kelsterbach.de

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Januar/Februar 2020 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

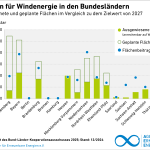

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...

BSI: Richtlinie für Smart Meter Gateways überarbeitet

[19.12.2025] Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Technische Richtlinie TR-03109-6 für die Administration von Smart Meter Gateways überarbeitet. Die neue Version 2.0 wird mit der nächsten Zertifizierung der Gateway-Administrator-Systeme ab 2027 verbindlich. mehr...

Stadtwerke Lübeck: Umfrage zu Investitionen in Energiewende

[17.12.2025] Die Bereitschaft zu staatlichen Investitionen in die Klimaneutralität ist in Deutschland tief gespalten. Eine repräsentative Umfrage zeigt zugleich, dass viele Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten bei Infrastrukturprojekten erwarten und kommunalen Unternehmen dabei eine zentrale Rolle zuschreiben. mehr...

BDEW: Kritik an NEST-Paket

[12.12.2025] Das von der Bundesnetzagentur veröffentlichte NEST-Paket überzeugt die Branche nicht. Aus Sicht des BDEW fehlt ein verlässlicher Rahmen für die neue Anreizregulierung. Die Verbände warnen vor Folgen für Investitionspläne vieler Netzbetreiber. mehr...

Biogasrat: Warnung vor Wettbewerbsnachteilen

[12.12.2025] Der Biogasrat warnt, dass der neue Kabinettsentwurf zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote die Existenz mittelständischer Produzenten fortschrittlicher Biokraftstoffe gefährde. mehr...

AGFW: Statement zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz

[10.12.2025] Der Bundestag hat das Geothermie-Beschleunigungsgesetz beschlossen und damit neue Standards für schnellere Planfeststellungsverfahren bei Wärmeleitungen gesetzt. Der Energieeffizienzverband AGFW warnt vor möglichen zusätzlichen Hürden durch unklare Formulierungen im Gesetz. mehr...

Interview: Der Schnellere und Bessere gewinnt

[09.12.2025] Wenn wir heute von vorne beginnen würden, ein Energiesystem aufzubauen, würden wir es dezentral gestalten, sagt Milan Nitzschke. stadt+werk sprach mit ihm und Stefan Liesner über Wege zu einem sinnvollen und zukunftsfähigen Strommarktdesign. mehr...

Energieministerkonferenz: Verlässliche Rahmenbedingungen gefordert

[09.12.2025] Die Energieministerkonferenz in Stralsund hat ein gemeinsames Signal an den Bund gesendet: Für den Erfolg der Energiewende braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, bezahlbaren Strom und Tempo beim Wasserstoffhochlauf. Ländervertretern zufolge stocken zentrale Projekte wie Kernnetz, Elektrolyse und Offshore-Ausbau, während die Industrie Planungssicherheit einfordert. mehr...

Energiepolitik: Länder warnen vor Ausbremsen der Energiewende

[02.12.2025] Sieben Bundesländer fordern vom Bund mehr Klarheit und Verlässlichkeit in der Energiepolitik. Ein gemeinsames Positionspapier warnt vor Einschnitten bei Förderprogrammen und beim Ausbau der Erneuerbaren. mehr...

Bundesnetzagentur: Monitoringbericht 2025 erschienen

[01.12.2025] Der Monitoringbericht 2025 von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur sieht den Wettbewerb auf den Energiemärkten weiterhin als verlässlichen Stabilitätsanker. Trotz der Turbulenzen der vergangenen Jahre zeigen die Daten für 2024 eine hohe Wechselbereitschaft, fallende Preise und eine Stromerzeugung, die sich deutlich in Richtung erneuerbarer Energien verschiebt. mehr...