Städtisches SolarpotenzialMacht die Dächer voll

In Berlin entfällt knapp die Hälfte des Solarpotenzials auf Wohngebäude.

(Bildquelle: finecki/Fotolia.com)

Da mehr als 50 Prozent der Menschen in Städten leben, wird hier auch die meiste Energie verbraucht und 70 Prozent der CO2-Emissionen erzeugt. Zudem bestehen große Möglichkeiten für den Wandel hin zu nachhaltigerem Verkehr sowie nachhaltiger Energie- und Wärmeversorgung. In vielen Städten werden daher ehrgeizige Ziele der Klimaneutralität formuliert und mit entsprechenden Maßnahmen untermauert.

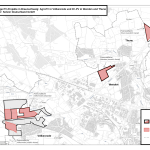

Mit dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) wurden für die Bundeshauptstadt Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Wirtschaft, Wohnen, Konsum und Energie definiert, um bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Unter anderem beinhaltet dies den Masterplan Solarcity, der vorsieht, möglichst schnell ein Viertel der Berliner Stromversorgung durch Sonnenenergie zu decken. Das entspricht drei Terawattstunden Solarenergie. Hergeleitet wird diese Zielsetzung aus der Machbarkeitsstudie Klimaneutrales Berlin 2050 aus dem Jahr 2014. Darin wird aufgeschlüsselt, welcher Solarausbau notwendig ist, um das Ziel einer klimaneutralen Stadt zu erreichen. Grundlage dessen ist der so genannte Solaratlas für die Bestimmung der solaren Dachflächenpotenziale. Die Studie betrachtet dabei nicht, welche strukturellen Voraussetzungen in Berlin vorliegen, sondern: Wie werden die Gebäude genutzt? Und welche Eigentümerstrukturen müssen angesprochen werden, um das Ziel der größtmöglichen Solarstromversorgung zu erreichen?

Geodaten und Solaratlas

An Berlin lässt sich exemplarisch zeigen, wie durch die Verknüpfung von Geodaten Erkenntnisse über das Solarpotenzial und dessen Erschließung – auch über Berlin hinaus – zu erreichen sind. Hierzu kommen folgende frei verfügbare Datenbanken zum Einsatz: der Berliner Solaratlas, das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS), die reale Flächennutzung sowie statistische Daten aus dem Zensus 2011.

Regionen, deren Solarpotenzial noch nicht kartiert ist, können auf moderne Verfahren der digitalen Bildverarbeitung zurückgreifen. Sie erreichen bereits vergleichbare summarische Ergebnisse bei der Erkennung von geeigneten Dachflächen – und das ausschließlich auf Basis frei verfügbarer Karten.

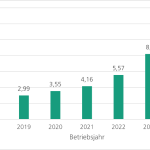

Wird das Berliner Solarpotenzial nach der Nutzung der Gebäude addiert, so wird deutlich, dass sich knapp die Hälfte auf Wohngebäuden befindet (siehe Balkendiagramm). #bild2 Ein Viertel davon entfällt auf Ein- und Zweifamilienhäuser, während drei Viertel der geeigneten Dachflächen in Mehrfamilienhäusern der Mieterhauptstadt zu finden sind. Zusätzlich haben städtische Flächen, wie Sporthallen, Schulen und Kindergärten sowie Einrichtungen der Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, mit etwa neun Prozent einen nennenswerten Anteil am Gesamtpotenzial. Die zur solaren Nutzung geeigneten Gewerbeflächen nehmen 34 Prozent der solaren Potenzialflächen ein, das entspricht etwa 1.900 Megawatt installierbarer Photovoltaikleistung. Die Gewerbeflächen sind aufgeschlüsselt in Einkaufszentren, Büros, Lager- und Fabrikhallen sowie sonstige Dächer.

Aktives Marketing

Wie sich an der Zusammensetzung der Flächenstruktur zeigt, sind große solare Potenziale auf den Wohngebäuden zu finden. Darüber hinaus kommt dem Flachdach in der Großstadt eine besondere Bedeutung zu. Um eine Vielzahl der Dächer einer solaren Nutzung zuzuführen, ist es wichtig, dass günstige, leichte Lösungen in Bezug auf die Dachstatik gefunden werden. Die Kombination von östlich und westlich flach aufgeständerten Photovoltaikanlagen erlaubt eine hohe Ausnutzung der Flachdächer und ist aus Gründen der geringen Windlasten zu bevorzugen. Auf aufgeständerte Südanlagen sollte zugunsten des höheren Gesamtertrags und der sinkenden spezifischen Kosten bei flacher Belegung gänzlich verzichtet werden. Es fällt auf, dass mit zunehmender städtischer Flächenverfügbarkeit auch die Anlagengröße abnimmt. Eine Fokussierung auf größere Anlagen mit einer überschaubaren Anzahl an Ansprechpartnern reicht daher nicht aus, um langfristig das gesamte Solarpotenzial auszuschöpfen. Hierzu muss auch der kleinteilige Massenmarkt der Wohngebäude erschlossen werden.

Mit Direktverbrauch und Mieterstrom gibt es für Wohngebäude schlüssige Vertriebskonzepte, welche jedoch durch aktives Marketing und Verknüpfung mit anderen Produkten der Sektorkopplung stärker in die öffentliche Diskussion getragen werden müssen. Aus dem Zensus 2011 lässt sich in unterschiedlicher geografischer Tiefe die Eigentümerstruktur der Wohngebäude ermitteln. Es zeigt sich, dass drei Viertel der Wohngebäude in Berlin im Besitz von Privatpersonen sind. Somit verbleibt ein Viertel der Gebäude – mit einem Großteil der Wohnungen – unter institutionalisierter Verwaltung.

Potenzielle Leistung von 700 Megawatt

Für den begünstigten solaren Direktverbrauch muss der Anlagenbetreiber dem Stromverbraucher entsprechen. Fast alle der rund 174.000 Ein- und Zweifamilienhäuser kommen in Berlin hierfür infrage. Das entspricht einer potenziellen Leistung von etwa 700 Megawatt und damit knapp dem Zehnfachen der bereits in Berlin installierten Photovoltaikleistung. Durch den solaren Direktverbrauch könnte dieses Potenzial schon heute wirtschaftlich erschlossen werden. Eine öffentliche Kampagne zu Klimaschutz und individueller Teilhabe, die Solarenergie als Teil der Lösung präsentiert, könnte bei der Aktivierung dieser Flächen helfen und ist im BEK angelegt.

Im Geschosswohnungsbau bietet sich eine Nutzung von Mieterstromkonzepten an. Da die regulatorischen Anforderungen an Mieterstrom relativ hoch sind, kann davon ausgegangen werden, dass für die Umsetzung solcher Projekte meist nur institutionelle Anbieter infrage kommen. Diese verwalten in Berlin mehr als die Hälfte der Mehrfamilienhäuser. Anteilig entspricht dies mindestens einem Gigawatt des Solarpotenzials. Für die Realisierung sind Kooperationen im Rahmen der neu geschaffenen Mieterstrom-Plattform Berlins unerlässlich. Sie bietet darüber hinaus Anknüpfungspunkte für die städtische, genossenschaftliche und privatwirtschaftliche Wohnungs- und Energiewirtschaft.

Guter Vertrieb

Fraglich bleibt jedoch, ob die geringen Pachteinnahmen durch die Solarenergie in Zeiten hoher Immobilienpreise attraktiv genug sind, um Mieterstrom bereits kurzfristig zur tragenden Säule der urbanen Energiewende zu machen. Um zu zeigen, dass Mieterstrom rentabel und skalierbar ist, kommt dem nicht profitorientierten genossenschaftlichen und öffentlichen Wohnungsbau eine Schlüsselrolle zu. Auf dessen Dächern gilt es, ein anteiliges Solarpotenzial von etwa 500 Megawatt möglichst weitgehend zu erschließen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, einen guten Vertrieb für standardisierte Solaranlagen aufzubauen, der diesen Herausforderungen begegnen kann.

Abschließend kann festgehalten werden, dass mit der Verknüpfung von Geodaten ein deutlicher Erkenntnisgewinn über das Solarpotenzial und dessen Erschließung zu erreichen ist – auch über Berlin hinaus.

Dieser Beitrag ist in der Mai/Juni-Ausgabe 2018 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Stadtwerke Stuttgart: Neue PV-Anlagen in Untertürkheim und Weilimdorf

[29.01.2026] Die Stadtwerke Stuttgart haben in Untertürkheim und Weilimdorf drei neue Photovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen. Die Projekte liefern Strom für Kitas und Wohngebäude und sollen jährlich mehrere Dutzend Tonnen CO2 einsparen. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Baden-Württemberg: Photovoltaik-Zubau nimmt weiterhin zu

[28.01.2026] Der Photovoltaik-Zubau in Baden-Württemberg erreichte 2025 erneut ein hohes Niveau, mit klaren Spitzenreitern unter den Landkreisen. Heilbronn führt das Ranking an, während Balkonsolaranlagen landesweit weiter stark zulegen. mehr...

Greenovative: Schwelle von 500 MWp überschritten

[28.01.2026] Greenovative hat zum Jahreswechsel 2025/26 einen Ausbau seines Portfolios auf 500 MWp installierte Leistung aus Solarparks und Batteriespeichern. Das Unternehmen sieht vor allem in hybriden Anlagen ein Potenzial für mehr Netzflexibilität und will den Wachstumskurs 2026 fortsetzen. mehr...

Baden-Württemberg: Zahlen zum PV-Ausbau

[12.01.2026] Der Photovoltaikausbau in Baden-Württemberg blieb 2025 mit 2.060 Megawatt knapp unter dem Rekordjahr 2024, erreichte im Langzeitvergleich aber den zweithöchsten Wert. Für den weiteren Zubau gilt 2026 als Schlüsseljahr, weil energiepolitische Weichenstellungen auf Landes- und Bundesebene anstehen. mehr...

BSW-Solar: Solarstrom überholt Braunkohle und Erdgas

[08.01.2026] Solarstrom hat 2025 erstmals sowohl Braunkohle als auch Erdgas bei der Stromerzeugung in Deutschland überholt. Zugleich warnt die Solarbranche trotz des Rekordergebnisses vor einem nachlassenden Ausbau neuer Anlagen. mehr...

Braunschweig: Energiegenossenschaft nimmt 100. PV-Anlage in Betrieb

[05.01.2026] Mit der Inbetriebnahme ihrer 100. Photovoltaik-Anlage erreicht die Energiegenossenschaft Braunschweiger Land einen weiteren Meilenstein beim Ausbau der Solarenergie. Nach eigenen Angaben summieren sich Leistung, Investitionen und CO₂-Einsparungen inzwischen auf eine Größenordnung, die den Fokus auf Aufdachanlagen als tragfähiges Modell unterstreicht. mehr...

RWE: PV-Anlagen an der A44n in Betrieb genommen

[16.12.2025] Entlang der Autobahn A44n im Rheinischen Revier hat RWE mehrere großflächige Photovoltaikanlagen mit zusammen 86,5 Megawatt peak in Betrieb genommen. Die Anlagen entstehen auf rekultivierten Flächen des Tagebaus Garzweiler und sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. mehr...

Fraunhofer ISE: Eigenverbrauch von Solarstrom steigt

[05.12.2025] Der Eigenverbrauch von Solarstrom hat in Deutschland deutlich zugelegt und erreichte 2024 einen neuen Höchststand. Forschenden des Fraunhofer ISE ist es gelungen, den Eigenverbrauch erstmals systematisch zu quantifizieren. mehr...

Pößneck: PV-Anlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

[01.12.2025] Am Museum642 in Pößneck produziert eine neue Photovoltaikanlage Strom, ohne das denkmalgeschützte Gebäude nach außen zu verändern. Die Anlage liegt verborgen im Innenhof und soll den Energiebedarf des Museums senken. mehr...

Berlin: Fünftes Solarpaket vereinbart

[20.11.2025] Reinickendorf und die Berliner Stadtwerke bringen das fünfte gemeinsame Solarpaket auf den Weg und erweitern die Photovoltaikleistung auf öffentlichen Dächern. Bis Mitte 2026 sollen zehn neue Anlagen mit zusammen 827 Kilowatt ans Netz gehen. mehr...

Schkölen: PV-Anlage stellt Regelenergie bereit

[18.11.2025] Eine PV-Freiflächenanlage von Enerparc ist erstmals in Deutschland für die Sekundärregelleistung präqualifiziert worden. Das Projekt von Entelios, Sunnic und 50Hertz zeigt, wie Photovoltaik künftig aktiv zur Netzstabilisierung beitragen kann. mehr...

Zeithain: Baustart von Solar-Batterie-Kombiprojekt

[18.11.2025] In Zeithain entsteht ein Kombiprojekt aus Solarfeld und Batteriespeicher, das den intelligenten Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren soll. SachsenEnergie meldet den Start der Bauarbeiten für eine 20-Megawatt-PV-Anlage, die später um einen leistungsstarken Speicher ergänzt werden soll. mehr...

Frankfurt am Main: Solarstrom-Offensive für Mieter

[11.11.2025] Mainova und die ABG Frankfurt Holding wollen ihre Zusammenarbeit beim Mieterstrom deutlich ausbauen. In den kommenden Jahren sollen auf den Dächern der ABG-Liegenschaften Photovoltaikanlagen mit zusätzlichen 30 Megawatt peak entstehen – viermal so viel wie bisher. mehr...

Braunschweig: Vier PV-Projekte in Planung

[10.11.2025] In Braunschweig sind vier neue Photovoltaikprojekte geplant, die Strom für rund 30.000 Haushalte liefern sollen. mehr...