WärmeplanungSonne auf großer Fläche nutzen

14.800 Quadratmeter Fläche: das Kollektorfeld Ludwigsburg-Kornwestheim.

(Bildquelle: Solites)

Die Wärmewende im Gebäudesektor stellt für Kommunen eine der größten Herausforderungen dar: In Deutschland entfällt über die Hälfte des Endenergieverbrauchs auf die Bereitstellung von Wärme und rund zwei Drittel davon auf den Gebäudesektor. Der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich betrug 2019 lediglich rund 14,5 Prozent. Studien zeigen, dass dieser Anteil verfünffacht werden muss. Erneuerbare können etwa bei Heizanlagen in den Gebäuden oder Wärmeversorgungsstrukturen zum Einsatz kommen. Wärmenetze stellen hierbei eine strategische Option für die Wärmewende im Gebäudebereich dar. Sie ermöglichen es, erneuerbare Energien, Effizienztechnologien und Sektorenkopplung nutzbringend, kostengünstig und zukunftsfähig in lokale Wärmeversorgungssysteme zu integrieren. Aus organisatorischer Sicht ermöglichen Wärmenetze ein schnelles Vorankommen. Das sieht man beispielsweise bei Gemeinden, die aktuell von dezentralen Gebäudeheizungen auf ein Wärmenetz auf Basis erneuerbarer Energien umstellen. In wenigen Jahren erreichen sie so eine fast vollständige Wärmewende bis hin zu einer komplett klimaneutralen Wärmeversorgung.

Hohe Investitionen

Wärmenetze erfordern jedoch hohe und langfristige Investitionen. Die Voraussetzung dafür schafft eine kommunale Wärmeplanung, wie sie beispielsweise Baden-Württemberg künftig für Stadtkreise und große Kreisstädte einführt. Dazu werden bestehende Wärmebedarfe und Versorgungsstrukturen untersucht und alle Energieträger erfasst, die künftig eine klimaneutrale, möglichst auf lokalen Ressourcen basierende Wärmeversorgung ermöglichen sollen.

Die Nutzbarkeit erneuerbarer Energiequellen hängt oft von der lokalen Verfügbarkeit ab. Zu nennen sind hier Energieholz, Biogas, Solarthermie und Geothermie. Eine wichtige Rolle spielen auch die Nutzung von Abwärme, zum Beispiel aus Industrieprozessen, sowie von überschüssigem erneuerbarem Strom, der über Wärmepumpen und Elektrokessel in Wärme umgewandelt werden kann. Immer mehr Versorger entdecken solarthermische Großanlagen als einen heute kostengünstigen und risikoarmen Wärmeerzeuger für ihre Nah- und Fernwärmesysteme. Bei diesen Anlagen werden die erforderlichen großen Kollektorfelder meist auf Freiflächen installiert. Zum Einsatz kommen dabei großflächige Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren, die speziell für die Verwendung in Wärmenetzen mit Temperaturen bis 100 Grad Celsius entwickelt wurden. Kombiniert mit beispielsweise Biomasseheizwerken bedient die Solarthermie typischerweise den kompletten sommerlichen Wärmenetzbetrieb und insgesamt rund 20 Prozent der erforderlichen Jahreserzeugung. Mit großen saisonalen Wärmespeichern können auch höhere Anteile an Solarwärme erreicht werden. Ab einer Größe von rund 3.000 Quadratmetern Kollektorfläche, beziehungsweise zwei Megawatt Leistung, werden mit Regelförderung konkurrenzfähige Gestehungskosten von circa 40 Euro pro Megawattstunde erzielt. Die Preisstabilität und Unabhängigkeit von Energiepreissteigerungen ist attraktiv für die Wärmeversorger.

Geeignete Flächen finden

Als zentrales Problem bei der konkreten Projektentwicklung erweist sich das Finden geeigneter ortsnaher Flächen. Ein Vorteil der Solarthermie ist, dass sie nahezu unabhängig vom Standort nutzbar ist und keine Beschränkungen bezüglich ihrer Verfügbarkeit bestehen. Außerdem nimmt sie in puncto Flächeneffizienz mit Abstand eine Spitzenposition unter den Erneuerbaren ein. Je Hektar Landfläche können pro Jahr circa 2.000 Megawattstunden Wärme geerntet werden. Dennoch herrscht insbesondere in urbanen Räumen große Konkurrenz, was die Flächennutzung durch Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung und Landwirtschaft angeht. Flächen im Außenbereich unterliegen oftmals dem Landschafts- und Naturschutz. Die Montage der Kollektoren auf Dachflächen stellt ökonomisch nur bedingt eine Alternative dar, da die Kosten für die Installation auf Dächern deutlich höher sind als die für große Freiflächenanlagen. Aktuelle Projekte zeigen jedoch, dass selbst in Ballungsräumen ein Interessenausgleich zugunsten von Solarenergie und Klimaschutz möglich ist. Voraussetzung ist eine konstruktive Zusammenarbeit der zuständigen Behörden (Bau, Naturschutz, Landwirtschaft), eine frühzeitige Einbindung der Interessengruppen, eine Abwägung der Nutzungskonkurrenzen sowie die Entwicklung möglicher Synergien mit dem Naturschutz.

Kehrtwende für Großanlagen

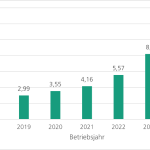

In Deutschland sind heute rund 40 in Wärmenetze eingebundene solarthermische Großanlagen in Betrieb. Über die Hälfte davon wurden seit den 1990er-Jahren in Forschungsprogrammen des Bundes realisiert. Mitte der 2010er-Jahre gab es eine Kehrtwende: Die Anlagen werden heute von Wärmeversorgern vornehmlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen und als Maßnahme für den lokalen Klimaschutz realisiert. Der derzeitige Zuwachs findet im Wesentlichen in zwei Bereichen statt: städtische Bestands-Fernwärmenetze in Ballungsräumen und kleinere, meist neue Wärmenetze im ländlichen Raum. Allein im vergangenen Jahr entstanden in Ludwigsburg, Potsdam, Halle, Bernburg, Ettenheim und Erfurt deutschlandweit sechs große Solarthermieprojekte im Bereich städtischer Fernwärme. Das Kollektorfeld der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim ist mit 14.800 Quadratmetern vorerst die größte Solarwärmeanlage in Deutschland. Seit diesem Frühjahr unterstützt sie ein Biomasse-Heizkraftwerk und ersetzt gasbetriebene Blockheizkraftwerke.

Solarthermie und Bioenergie

Allein durch diese Solarwärmeprojekte wuchs die Nennleistung solcher Anlagen in Deutschland zum Jahreswechsel um mehr als die Hälfte auf rund 70 Megawatt an. Ein ebenfalls stetiger Zuwachs an Solarthermieprojekten ist bei den Energiedörfern zu verzeichnen. Dort versorgt große Solarthermie meist in Kombination mit Biomasse ländliche Ortschaften mit CO2-neutraler Wärme. Oftmals ergeben sich daraus positive Nebeneffekte für die kleineren Gemeinden: schnelles Internet, regionale Wertschöpfung und eine neue Attraktivität der Dörfer.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Wärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien vielerorts einen wichtigen Baustein für den kommunalen Klimaschutz darstellen werden. Die Politik hat dies erkannt und stellt heute attraktive Förderprogramme für Wärmeplanung, Machbarkeitsstudien und letztendlich die relevanten Investitionen in Wärmenetze und erneuerbare Erzeugungsanlagen bereit.

Dieser Beitrag ist in der Augabe September/Oktober 2020 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Solarenergie: Verstärkte Investitionen gefragt

[16.02.2026] Solarenergie ist die günstigste und populärste Art der Stromerzeugung. Bis 2030 soll die bundesweit installierte Solarleistung noch einmal nahezu verdoppelt werden. Wie gestaltet sich die Energiewende in Photovoltaik, Speichern und Solarthermie? mehr...

Saarbrücken: Rechenzentrum hat PV-Anlage erhalten

[06.02.2026] Das Informations- und Kommunikations-Institut der Landeshauptstadt Saarbrücken betreibt eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach seines Betriebsgebäudes. Sie soll den energieintensiven IT-Betrieb stabiler, klimafreundlicher und unabhängiger vom Strommarkt machen. mehr...

Stadtwerke Stuttgart: Neue PV-Anlagen in Untertürkheim und Weilimdorf

[29.01.2026] Die Stadtwerke Stuttgart haben in Untertürkheim und Weilimdorf drei neue Photovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen. Die Projekte liefern Strom für Kitas und Wohngebäude und sollen jährlich mehrere Dutzend Tonnen CO2 einsparen. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Baden-Württemberg: Photovoltaik-Zubau nimmt weiterhin zu

[28.01.2026] Der Photovoltaik-Zubau in Baden-Württemberg erreichte 2025 erneut ein hohes Niveau, mit klaren Spitzenreitern unter den Landkreisen. Heilbronn führt das Ranking an, während Balkonsolaranlagen landesweit weiter stark zulegen. mehr...

Greenovative: Schwelle von 500 MWp überschritten

[28.01.2026] Greenovative hat zum Jahreswechsel 2025/26 einen Ausbau seines Portfolios auf 500 MWp installierte Leistung aus Solarparks und Batteriespeichern. Das Unternehmen sieht vor allem in hybriden Anlagen ein Potenzial für mehr Netzflexibilität und will den Wachstumskurs 2026 fortsetzen. mehr...

Baden-Württemberg: Zahlen zum PV-Ausbau

[12.01.2026] Der Photovoltaikausbau in Baden-Württemberg blieb 2025 mit 2.060 Megawatt knapp unter dem Rekordjahr 2024, erreichte im Langzeitvergleich aber den zweithöchsten Wert. Für den weiteren Zubau gilt 2026 als Schlüsseljahr, weil energiepolitische Weichenstellungen auf Landes- und Bundesebene anstehen. mehr...

BSW-Solar: Solarstrom überholt Braunkohle und Erdgas

[08.01.2026] Solarstrom hat 2025 erstmals sowohl Braunkohle als auch Erdgas bei der Stromerzeugung in Deutschland überholt. Zugleich warnt die Solarbranche trotz des Rekordergebnisses vor einem nachlassenden Ausbau neuer Anlagen. mehr...

Braunschweig: Energiegenossenschaft nimmt 100. PV-Anlage in Betrieb

[05.01.2026] Mit der Inbetriebnahme ihrer 100. Photovoltaik-Anlage erreicht die Energiegenossenschaft Braunschweiger Land einen weiteren Meilenstein beim Ausbau der Solarenergie. Nach eigenen Angaben summieren sich Leistung, Investitionen und CO₂-Einsparungen inzwischen auf eine Größenordnung, die den Fokus auf Aufdachanlagen als tragfähiges Modell unterstreicht. mehr...

RWE: PV-Anlagen an der A44n in Betrieb genommen

[16.12.2025] Entlang der Autobahn A44n im Rheinischen Revier hat RWE mehrere großflächige Photovoltaikanlagen mit zusammen 86,5 Megawatt peak in Betrieb genommen. Die Anlagen entstehen auf rekultivierten Flächen des Tagebaus Garzweiler und sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. mehr...

Fraunhofer ISE: Eigenverbrauch von Solarstrom steigt

[05.12.2025] Der Eigenverbrauch von Solarstrom hat in Deutschland deutlich zugelegt und erreichte 2024 einen neuen Höchststand. Forschenden des Fraunhofer ISE ist es gelungen, den Eigenverbrauch erstmals systematisch zu quantifizieren. mehr...

Pößneck: PV-Anlage auf denkmalgeschütztem Gebäude

[01.12.2025] Am Museum642 in Pößneck produziert eine neue Photovoltaikanlage Strom, ohne das denkmalgeschützte Gebäude nach außen zu verändern. Die Anlage liegt verborgen im Innenhof und soll den Energiebedarf des Museums senken. mehr...

Berlin: Fünftes Solarpaket vereinbart

[20.11.2025] Reinickendorf und die Berliner Stadtwerke bringen das fünfte gemeinsame Solarpaket auf den Weg und erweitern die Photovoltaikleistung auf öffentlichen Dächern. Bis Mitte 2026 sollen zehn neue Anlagen mit zusammen 827 Kilowatt ans Netz gehen. mehr...

Schkölen: PV-Anlage stellt Regelenergie bereit

[18.11.2025] Eine PV-Freiflächenanlage von Enerparc ist erstmals in Deutschland für die Sekundärregelleistung präqualifiziert worden. Das Projekt von Entelios, Sunnic und 50Hertz zeigt, wie Photovoltaik künftig aktiv zur Netzstabilisierung beitragen kann. mehr...

Zeithain: Baustart von Solar-Batterie-Kombiprojekt

[18.11.2025] In Zeithain entsteht ein Kombiprojekt aus Solarfeld und Batteriespeicher, das den intelligenten Ausbau erneuerbarer Energien demonstrieren soll. SachsenEnergie meldet den Start der Bauarbeiten für eine 20-Megawatt-PV-Anlage, die später um einen leistungsstarken Speicher ergänzt werden soll. mehr...