StrategieKooperationen weisen die Zukunft

Im Rahmen der Studie Stadtwerke 2030 haben die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 300 VKU-Mitglieder unter anderem zu ihrer Einschätzung mit Blick auf zukunftsfähige Geschäftsfelder für Energieversorgungsunternehmen (EVU) befragt.

Ergebnis: Geschäftsfelder und Kundensegmente lokaler EVU werden sich grundlegend verändern. Größter Verlierer wird die konventionelle Energieerzeugung, denn fast alle befragten Unternehmen erwarten einen Rückzug aus diesem Geschäftsbereich. Da eine Schließung oder Veräußerung entsprechender Anlagen aber kaum möglich ist, erwarten über 75 Prozent der Befragten eine staatlich regulierte Lösung für die Netz- und Kraftwerksreserve.

Der Vertrieb bleibt zwar strategisch relevant, als Folge der Digitalisierung wird die Anzahl direkter Kundenkontakte jedoch stetig abnehmen. Stromtarife können heute bequem über das Internet verglichen und Anbieter gewechselt werden. Um sich die Loyalität ihrer Bestandskunden zu sichern, müssen Energieversorger über neue Kommunikationswege versuchen, den persönlichen Kontakt zu erhalten. Daneben agieren die Kunden durch dezentrale Erzeugungsmöglichkeiten zunehmend als Energieproduzenten. Als so genannte Prosumer übernehmen sie faktisch Teile der Wertschöpfung der EVU. Trotz des drohenden Verlusts entsteht hier zugleich ein neues Geschäftsfeld, da die Nachfrage nach Komplettlösungen für Eigenproduktionsanlagen inklusive Energiespeicherung steigt.

Zusammenarbeit stärken

Energieversorger stehen also vor der Frage, wie ihre strategische Positionierung in Zukunft aussehen kann. Eine Alternative ist die Konzentration auf den Netzbetrieb als Kerngeschäft. Ebenso denkbar ist die Entwicklung neuer Kompetenzen im Bereich digitaler Servicedienstleistungen. Im Vordergrund sollte allerdings die Entwicklung neuer Geschäftsfelder durch brancheninterne und -externe Kooperationen stehen. Dabei stehen nicht nur Unternehmen der Versorgungswirtschaft im Fokus, sondern auch branchenfremde Unternehmen, wie Technologieunternehmen oder Unternehmen der Wohnungs-, Verkehrs- und Automobilwirtschaft.

Das Thema Kooperationen ist für Energieversorger nicht neu. So wurde im Jahr 1999 die Stadtwerke-Kooperation Trianel gegründet, der sich mittlerweile mehr als 50 kommunale Gesellschafter angeschlossen haben. Ziel war der gemeinsame Einstieg in den Kraftwerksmarkt, der bis dato nur den großen Erzeugern offen stand. Diese Geschäftsfeldvertiefung wäre einzelnen Stadtwerken nicht möglich gewesen – nicht nur aufgrund des fehlenden Kapitals, sondern auch aufgrund des Geschäftsrisikos, das durch die Kooperation verringert werden konnte. Allerdings sind in den vergangenen Jahren auch viele Kooperationsversuche gescheitert, was neben unüberwindbaren politischen Hürden unter anderem an unterschiedlichen Unternehmensstrukturen, gegenläufigen Erwartungshaltungen, mangelnder Kommunikation und zu Kooperationsbeginn unklar definierten Zielen gelegen hat. Dies gilt es nun besser zu machen.

Als aktuelle Kooperationsfelder nannten die Teilnehmer der Studie vor allem die Bereiche Energiehandel und -beschaffung, regenerative Energieerzeugung und Messwesen sowie den Dienstleistungsbereich. Kooperationen zielen hier hauptsächlich auf die Realisierung von Skaleneffekten ab. Sinnvoll ist zudem die Zusammenarbeit von Netzbetreibern, wenn hierdurch Konzessionsvergabeprozesse verschlankt und Kämpfe um Konzessionsgebiete vermieden werden können. Darüber hinaus bestehen in den Bereichen Netze und Vertrieb bislang nur wenige Kooperationen, denn sie sind die strategisch wichtigsten Wertschöpfungsbereiche von Energieversorgern. Mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft ist zu hinterfragen, ob die aktuell geringe Kooperationsneigung in diesen Geschäftsfeldern noch zukunftsgerichtet ist. Hier kann ein Blick über den Tellerrand in benachbarte Unternehmensbereiche helfen. So können die für einen Netzbetreiber vorgelagerten Tiefbauleistungen eine sinnvolle Ergänzung des eigenen Kerngeschäfts darstellen. Allein der regionale Bezug, der Energieversorgern und Baubranche gemein ist, bietet eine gute Ausgangsposition für Kooperationen.

Digitaler werden

Großen Einfluss auf alle Wertschöpfungsstufen der EVU hat die Digitalisierung. Es gilt daher, neue Technologien zu nutzen, um Kundenbeziehungen zu stärken und neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Dabei sollten insbesondere vier Hebel berücksichtigt werden:

– Digitalisierung der Kundenbeziehungen durch interaktive Kommunikation im Rahmen einer durchdachten und umfassenden Omni-Channel-Strategie mit integrierter Online-Kundenakquise und Cross Selling, Online-Kundenservice sowie Social Media Marketing.

– Digitale Produkte und Services, wie digitale Zähler, smarte Haushaltsgeräte, digitales Energie-Management, Smart Home und Smart-Grid-Services.

– Digitalisierung von Prozessen durch automatisiertes Auftragswesen und Abrechnungsprozesse, vorausschauende Wartung und Instandhaltung sowie intelligentes Workforce Management.

– Digitale Analysen, wie die Nutzung von strukturierten und unstrukturierten Markt-, Kunden-, Technik- und Unternehmensdaten.

Die Digitalisierung hilft den Energieversorgern in dreierlei Hinsicht. Erstens bei der Rationalisierung und damit effizienteren Ausgestaltung bestehender Geschäftsfelder. Zweitens im Kundenkontakt, denn der Kunde von heute kommt über Apps und andere digitale Kanäle auf seinen Versorger zu und möchte auf diesen Wegen angesprochen werden. Drittens ermöglicht die Digitalisierung die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, zum Beispiel bei der Unterstützung von Prosumern oder im Bereich Elektromobilität.

Um die digitalen Chancen zu erschließen, bedarf es der Zusammenführung vieler Puzzleteile. Dazu gehören digitale Technologie-Plattformen, ein passender Führungsstil, eine unternehmerische Kultur und natürlich entsprechende Fähigkeiten in Marketing, Vertrieb und IT. Diese Voraussetzungen und Fähigkeiten sind in EVU in der Regel nur bedingt vorhanden. Weiterbildungsmaßnahmen sind allerdings zeitaufwendig und nur selten vom erwünschten Erfolg gekrönt. Der Einsatz externer Berater kann eine Antwort sein, ist langfristig jedoch kaum finanzierbar. Eine mögliche Lösung sind Kooperationen und Beteiligungen an digitalen Spezialisten. E.ON zum Beispiel hält Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen, die alle in der IT-Branche verankert sind und etwa intelligente Beleuchtungskonzepte, Software für Energiespeicherlösungen oder Smart-Home-Anwendungen entwickeln.

Gesetzliche Hürden

Über Kooperationen untereinander und mit IT-Start-ups können Energieversorger von Innovationen profitieren und verhältnismäßig zügig in kerngeschäftsnahen Bereichen neue Umsätze erschließen. Hier erweisen sich allerdings gesetzliche Vorgaben als enorme Herausforderungen. Eine wesentliche Hürde stellt etwa das Gemeinderecht dar. So ist es Energieversorgern in kommunaler Hand aktuell nicht erlaubt, Kooperationen im IT-Bereich einzugehen, da dieses Geschäftsfeld nicht in das Feld der Daseinsvorsorge fällt. Darüber hinaus stellt die Regulierung Hemmnisse auf. So belohnt die Anreizregulierung mit ihrem derzeitigen System um Effizienzwertermittlung und Eigenkapitalverzinsung keine

Synergien durch Kooperationen. Im Gegenteil: Wirtschaftliche Vorteile werden durch die derzeitige Regulierungspraxis aufgezehrt.

Der Gesetzgeber ist daher dringend gefordert, diese politischen Hindernisse abzubauen, die eine notwendige Branchenevolution aktuell be- und verhindern. Nur so kann vermieden werden, dass Stadtwerke ihre Daseinsberechtigung im Markt verlieren oder auf Infrastrukturdienstleistungen reduziert werden.

Dieser Beitrag ist in der März/April-Ausgabe von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

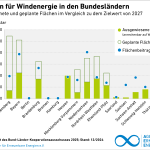

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...

BSI: Richtlinie für Smart Meter Gateways überarbeitet

[19.12.2025] Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Technische Richtlinie TR-03109-6 für die Administration von Smart Meter Gateways überarbeitet. Die neue Version 2.0 wird mit der nächsten Zertifizierung der Gateway-Administrator-Systeme ab 2027 verbindlich. mehr...

Stadtwerke Lübeck: Umfrage zu Investitionen in Energiewende

[17.12.2025] Die Bereitschaft zu staatlichen Investitionen in die Klimaneutralität ist in Deutschland tief gespalten. Eine repräsentative Umfrage zeigt zugleich, dass viele Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten bei Infrastrukturprojekten erwarten und kommunalen Unternehmen dabei eine zentrale Rolle zuschreiben. mehr...

BDEW: Kritik an NEST-Paket

[12.12.2025] Das von der Bundesnetzagentur veröffentlichte NEST-Paket überzeugt die Branche nicht. Aus Sicht des BDEW fehlt ein verlässlicher Rahmen für die neue Anreizregulierung. Die Verbände warnen vor Folgen für Investitionspläne vieler Netzbetreiber. mehr...

Biogasrat: Warnung vor Wettbewerbsnachteilen

[12.12.2025] Der Biogasrat warnt, dass der neue Kabinettsentwurf zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote die Existenz mittelständischer Produzenten fortschrittlicher Biokraftstoffe gefährde. mehr...

AGFW: Statement zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz

[10.12.2025] Der Bundestag hat das Geothermie-Beschleunigungsgesetz beschlossen und damit neue Standards für schnellere Planfeststellungsverfahren bei Wärmeleitungen gesetzt. Der Energieeffizienzverband AGFW warnt vor möglichen zusätzlichen Hürden durch unklare Formulierungen im Gesetz. mehr...

Interview: Der Schnellere und Bessere gewinnt

[09.12.2025] Wenn wir heute von vorne beginnen würden, ein Energiesystem aufzubauen, würden wir es dezentral gestalten, sagt Milan Nitzschke. stadt+werk sprach mit ihm und Stefan Liesner über Wege zu einem sinnvollen und zukunftsfähigen Strommarktdesign. mehr...