WärmewendeGrüne Elektronen und Moleküle

Umstellung auf grüne Gase: Noch werden die meisten Fernwärmenetze mit Erdgas betrieben.

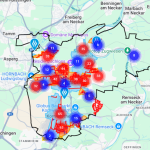

(Bildquelle: MVV Energie AG)

Wohl kein anderes Regulierungsvorhaben hat die Öffentlichkeit im Jahr 2023 so bewegt wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Monatelang wurde diskutiert, mit welchen Instrumenten und Technologien die Klimaschutzziele im Gebäudesektor erreicht werden können. Dabei ging es auch um die Frage, mit welchen technologischen Optionen die angestrebte CO2-Einsparung von mindestens 65 Prozent erreicht werden kann, die alle neuen Heizungen ab 2028 verpflichtend erreichen müssen.

Wärmeplanung umsetzen

Nach dem Gebäudeenergiegesetz wurde auch das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz) vom Deutschen Bundestag verabschiedet und ist Anfang 2024 in Kraft getreten. Viele Kommunen und private Haushalte stehen nun vor der Herausforderung, die Vorgaben zeitnah umzusetzen. Konkret geht es darum, die kommunale Wärmeplanung zügig auf den Weg zu bringen und die CO2-Emissionen der Wärmenetze und der darin eingesetzten Energieträger bis 2030 um mindestens 50 Prozent zu reduzieren. Ein ambitioniertes Ziel, dessen Erreichung dadurch nicht einfacher wird, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Energie- und Transformationsfonds voraussichtlich weniger Fördermittel zur Verfügung stehen werden als bisher geplant. Umso mehr gilt es, sich von alten Denk- und Entscheidungsmustern zu lösen, wenn es darum geht, konkrete Lösungen für die Wärmewende in den Kommunen effektiv und kosteneffizient umzusetzen.

Die meisten Fernwärmenetze werden heute mit Erdgas betrieben. Gleichzeitig wird die Hälfte der deutschen Haushalte mit Erdgas aus regionalen und lokalen Gasnetzen versorgt. Darüber hinaus beziehen rund 1,8 Millionen Industrie- und Gewerbebetriebe Erdgas über die öffentlichen Netze, welches sie insbesondere im Rahmen von Produktions- und Verarbeitungsprozessen nutzen. Eine vollständige Elektrifizierung dieser Prozesse ist in vielen Fällen sehr aufwendig und kostenintensiv.

Ähnliches gilt für die 19 Millionen mit Erdgas beheizten Haushalte. Ein Umstieg auf ein anderes Heizsystem wäre für viele mit unzumutbaren Kosten verbunden, zumal dafür künftig voraussichtlich weniger Fördermittel zur Verfügung stehen werden. Gleichzeitig wäre ein einfaches „Weiter so“ klimapolitisch unverantwortlich und würde auch einen Verstoß gegen die jetzt in Kraft getretenen Regelungen bedeuten. Welche Auswege gibt es also aus diesem Dilemma?

20 Prozent Wasserstoff

Namhafte Experten und der technisch-wissenschaftliche Verein DVGW weisen darauf hin, dass die Gasverteilnetze mit geringem Aufwand für die Nutzung von grünem Wasserstoff aufgerüstet werden können. Dabei kann der Wasserstoffanteil auf bis zu 20 Prozent erhöht werden, bevor einzelne Leitungsabschnitte komplett auf den Betrieb mit Wasserstoff oder anderen grünen Gasen umgestellt werden. Bis dahin werden die meisten bestehenden Heizungen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und können durch 100 Prozent grüngastaugliche Anlagen ersetzt werden. Bestehende Erdgasheizungen, aber auch viele Anlagen in der Industrie können bereits heute mit Anteilen von bis zu zehn Prozent Wasserstoff betrieben werden. Bestehende Heizungen können demnächst mit Nachrüstsätzen ausgerüstet werden, die weniger als 300 Euro kosten und in einer Stunde eingebaut werden können. Damit lässt sich die Wasserstoffverträglichkeit auf bis zu 30 Prozent erhöhen.

Eine kontinuierliche Steigerung der Beimischung von grünem Wasserstoff hat daher mehrere Vorteile: Die Gasnetze bleiben ein wertvolles Anlagevermögen der Stadt- und Gemeindewerke, da sie weiter genutzt werden können. Zudem können die bestehenden Heizungsanlagen in Haushalten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen in Betrieb bleiben und durch den steigenden Anteil an grünem Wasserstoff einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das stärkt die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung und ermöglicht eine sozialverträgliche Wärmewende.

Quote für grüne Gase

In die gleiche Richtung zielt ein derzeit viel diskutiertes Konzept: Koalitionspolitiker schlagen die Einführung einer so genannten Grüngasquote vor. Konkret soll der Anteil grüner Gase wie zum Beispiel Wasserstoff in den Netzen jährlich verbindlich steigen, beginnend mit knapp 0,7 Prozent im Jahr 2025, über 7,5 Prozent im Jahr 2030 und danach, wenn immer größere Mengen grüner Gase zur Verfügung stehen, mit jährlich deutlich steigenden Anteilen. Im Jahr 2045 soll schließlich ein Anteil von 100 Prozent grüner Gase erreicht werden.

Dies würde für alle Beteiligten ein hohes Maß an Planungssicherheit für einen kontinuierlichen Hochlauf der Nutzung grüner Gase in den nächsten zwei Jahrzehnten schaffen. Gleichzeitig wäre deren Anteil in einer Phase, in der das Angebot an grünem Wasserstoff, Biomethan und anderen grünen Gasen noch begrenzt ist, noch relativ gering, während ab den 2030er-Jahren, wenn immer größere Mengen grüner Gase zur Verfügung stehen, der Anteil schneller steigen würde. Gerade im Hinblick auf die langfristige Bezahlbarkeit für möglichst alle ist dies sicherlich ein sinnvolles Vorgehen. Eine Grüngasquote und die stetige Erhöhung des Wasserstoffanteils in den Gasnetzen ist daher eine geeignete Lösung für den millionenfachen Heizungsbestand.

Doch welche Lösungen sind im Neubaubereich möglich und sinnvoll und wie können Bestandsgebäude, die an bestehende Wärmenetze angeschlossen sind, das 65-Prozent-Ziel in Zukunft erreichen? In diesem Bereich der kommunalen Wärmewende ist es sinnvoll, die direkte Nutzung von Ökostrom mit den Vorteilen des Einsatzes grüner Moleküle zu kombinieren. So entstehen belastbare, bezahlbare und versorgungssichere Systeme in den Kommunen.

Ökostrom für Wärmepumpen

Konkret kann dies beispielsweise umgesetzt werden, indem Ökostrom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen über einen Strom-Direktliefervertrag (PPA) größere Wärmepumpen antreibt, die in dezentrale Nahwärmenetze einspeisen. Diese Wärmepumpen werden mit Elektrolyseuren und Brennstoffzellen gekoppelt. Die Elektrolyseure nutzen kostengünstig Strom, der nicht erzeugt worden wäre, weil Windparks und Photovoltaikanlagen abgeregelt worden wären.

Die Abwärme der Elektrolyse kann auch direkt in das Wärmenetz eingespeist werden. Der grüne Wasserstoff kann gespeichert und bedarfsgerecht in der Brennstoffzelle eingesetzt werden, um die Wärmepumpe in Zeiten hoher Wärmenachfrage zu unterstützen und zu entlasten. Gleichzeitig erzeugt die Brennstoffzelle in Zeiten, in denen mangels ausreichender Ökostrommengen die Preise hoch sind, zusätzlichen Strom für die Wärmepumpe. So stabilisieren sich die Komponenten dieses Systems gegenseitig und ermöglichen eine klimafreundliche, bezahlbare und sichere Wärmeversorgung.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Januar/Februar 2024 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Rhein-Hunsrück-Kreis: Wärmeplanung abgeschlossen

[16.01.2026] Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und zeigt Wege zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung auf. Kennzeichnend ist die interkommunale Zusammenarbeit mehrerer Kommunen, die ihre gesetzlich geforderten Wärmepläne gemeinsam erarbeitet haben. mehr...

Wärmeversorgung: Hoher Energieeinsatz, große Hebel

[13.01.2026] Wie Gewerbegebiete die Wärmewende vorantreiben können, zeigt ein Projekt im Ruhrgebiet. Im Rahmen von EMG.Ruhr sollen wirtschaftlich genutzte Flächen systematisch für eine klimafreundliche Energie-Infrastruktur erschlossen werden. mehr...

Fellbach: Fortschritte bei Wärmeplanung

[09.01.2026] Fellbach treibt die kommunale Wärmeplanung mit dem Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 voran. Der Gemeinderat setzt dabei auf Machbarkeitsstudien für Wärmenetze, den Ausbau von Photovoltaik und Wärmepumpen sowie auf eine intensive Information der Bürgerschaft. mehr...

Stadtwerke Osnabrück: Zwischenbilanz zu Wärmepumpen-Komplettpaket

[08.01.2026] Nach einem Jahr ziehen die Stadtwerke Osnabrück eine positive Zwischenbilanz ihres Wärmepumpen-Komplettpakets. Das gemeinsam mit Industriepartnern und regionalem Handwerk entwickelte Modell stößt auf anhaltendes Interesse und wird inzwischen durch PV- und Speicherlösungen ergänzt. mehr...

Hamburg: Wärme aus Abwasser

[07.01.2026] Mit der größten Abwasserwärmepumpe Deutschlands treiben die Hamburger Energiewerke und Hamburg Wasser die Wärmewende voran. Das Pionierprojekt im Energiepark Hafen demonstriert, wie Städte ihre lokalen Energiepotenziale nutzen können. mehr...

Wärmeversorgung: Das Jahrhundert der Großwärmepumpe

[05.01.2026] Vor einem Jahr ging auf dem Hafengelände der dänischen Stadt Esbjerg die weltweit größte Meerwasserwärmepumpe mit CO2 als natürlichem Kältemittel in Betrieb. Die Anlage produziert nicht nur klimaneutral Wärme, sondern trägt auch zur Netzstabilisierung bei. mehr...

Stiftung Umweltenergierecht: Leitfäden für die Wärmewende

[05.01.2026] Neue Leitfäden sollen Kommunen, Energieversorgern sowie Bürgerinnen und Bürgern den Weg von der kommunalen Wärmeplanung in die praktische Umsetzung erleichtern. Sie bündeln rechtliche Hinweise, Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis für die lokale Wärmewende. mehr...

Osnabrück: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

[18.12.2025] Die Stadt Osnabrück hat ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und damit frühzeitig die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 gelegt. Der Stadtrat hat das Konzept samt erster Umsetzungsaufträge beschlossen und damit den Übergang von der Planung in die Praxis eingeleitet. mehr...

Nordrhein-Westfalen: Bündnis für Heizwende gegründet

[15.12.2025] Nordrhein-Westfalen bündelt Kräfte aus Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutz, um den Umstieg auf moderne und sparsame Heizsysteme zu erleichtern. Ein neues Bündnis startet unter dem Titel „Heizkeller der Zukunft“ eine landesweite Offensive für bezahlbares und klimafreundliches Heizen. mehr...

Schornsheim: Klimaneutrales Neubaugebiet fertiggestellt

[11.12.2025] Schornsheim hat das neue Neubaugebiet Gänsweide übernommen, das komplett auf Erdwärme setzt. MVV zufolge ist es das erste Gebiet der Verbandsgemeinde Wörrstadt, das mit einem kalten Nahwärmenetz erschlossen wurde. mehr...

Agentur für Erneuerbare Energien: Hintergrundpapier bewertet Wärmewende

[11.12.2025] Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt deutliche Unterschiede beim Fortschritt der Wärmewende in den Bundesländern. Die Analyse beleuchtet sowohl den Ausbau erneuerbarer Wärme als auch den Stand der kommunalen Wärmeplanung. mehr...

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim: Bürgerbeteiligung beeinflusst Fernwärmeplanung

[11.12.2025] In Ludwigsburg und Kornwestheim beeinflusst die Bürgerbeteiligung erstmals spürbar die Fernwärmeplanung. Wie die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim berichten, führt die Nachfrage der Anwohner direkt zu vorgezogenen Ausbauschritten. mehr...

naturstrom: Zuschlag für Wärmeplanung erhalten

[10.12.2025] naturstrom und EnergyEffizienz haben erstmals gemeinsam den Zuschlag für eine kommunale Wärmeplanung erhalten. Die beiden Unternehmen sollen die Wärmeplanung für die Kommunale Allianz Aurach-Zenn in Nordbayern erarbeiten. mehr...

Wärmewende Akademie: Positive Bilanz nach einem Jahr

[10.12.2025] Die Mannheimer Wärmewende Akademie zieht ein Jahr nach ihrer Eröffnung eine positive Bilanz: Über 90 Handwerksbetriebe haben ihre Schulungen durchlaufen und unterstützen die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme. mehr...

Neutraubling: Biomasseheizwerk ans Wärmenetz gegangen

[08.12.2025] REWAG hat in Neutraubling jetzt ein Biomasseheizwerk offiziell in Betrieb genommen. Die Anlage soll das Wärmenetz stabilisieren und ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung sein. mehr...