Kraft-Wärme-KopplungVom Nutzen des Eigenstroms

Kondensationsdampfturbine: KWK-Anlagen müssen auch in Zukunft rentabel betrieben werden können.

(Bildquelle: MAN Diesel & Turbo)

Derzeit werden entscheidende Weichen für das Gelingen und die weitere Umsetzung der Energiewende gestellt: Das so genannte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2.0 nimmt die von Wirtschaft und Bürgern gleichermaßen geforderte Reform des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien vor. Die Neufassung des Gesetzes ist in vielerlei Hinsicht ein Schritt in die richtige Richtung: Die erneuerbaren Energien werden in einem nachfrageorientierten Ansatz an den Markt herangeführt, während ihr koordinierter weiterer Ausbau über gleitende Marktprämien und Ausbaukorridore gewährleistet wird.

Zugleich führt das Gesetz auf einen bedenklichen Pfad. Denn künftig wird auch die Eigenstromerzeugung an den Umlagekosten der Energiewende beteiligt. Auf diese Weise soll – so die Überlegung – der über den Aufbau eigener Kraftwerke vorangetriebenen Entsolidarisierung der Wirtschaft Einhalt geboten und zugleich die überproportionale Belastung der privaten Verbraucher gebremst werden.

Wirtschaft trägt 50 Prozent der EEG-Umlage

Ein Blick auf die Zahlen zeigt allerdings, dass es dieser Argumentation an faktischer Grundlage mangelt: Im Jahr 2014 tragen Industrie, Handel und Gewerbe nach Angaben des BDEW mit rund zwölf Milliarden Euro etwa 50 Prozent der EEG-Umlagekosten. Weitere 14,5 Prozent tragen Landwirtschaft und öffentliche Einrichtungen. Die privaten Endverbraucher tragen hingegen mit 8,3 Milliarden Euro nur etwa 35 Prozent und sind damit die am geringsten belastete Verbrauchergruppe. Im Jahr 2013 fiel der Industrie-Anteil mit über 52 Prozent noch etwas höher aus. Der private Sektor leistete unverändert 35 Prozent der Kosten. Entgegen landläufiger Meinung wird die Energiewende also zu mehr als 50 Prozent von Handel, Industrie und Gewerbe finanziert, während die privaten Haushalte nur rund ein Drittel beitragen.

Ebenso wenig belegen lässt sich ein Anstieg der industriellen Eigenversorgung im Zuge der Energiewende. Das Gegenteil ist richtig: Eine aktuelle, im Auftrag der vier Übertragungsnetzbetreiber erstellte Studie zeigt für die Jahre ab 2010 sogar sinkende Strom-Mengen in diesem Segment. Für das Jahr 2014 wird ein Niveau von rund 42 GWh prognostiziert – das entspricht ungefähr dem Wert des Jahres 2007.

Industrielle Eigenstromerzeugung

Kaum gewürdigt wird dagegen der Nutzen stiftende Beitrag der industriellen Eigenstromerzeugung. Bis zu 25 Prozent des gesamten Industrieverbrauchs an Energie werden derzeit per Eigenversorgung und somit hocheffizient, emissionsarm und flexibel gewonnen. Die damit einhergehenden positiven Effekte für Wirtschaftsstandort wie Energielandschaft bleiben zu oft unerwähnt:

Die industrielle Energieerzeugung sichert Flexibilität: Der Ausbau fluktuierender Erzeugung als Rückgrat der deutschen Energieversorgung muss notwendig mit dem Aus- und Aufbau hochflexibler Erzeugungskapazitäten einhergehen, die hohe Effizienz auch im intermittierenden und Teillastbetrieb gewährleisten. Genau dies leistet die industrielle Eigenstromerzeugung, bei der in der Regel kleine Gasturbinen und Gasmotoren zum Einsatz kommen, die dafür technisch besonders geeignet sind. Sie sind emissionsarm und können wichtige Systemdienstleistungen erbringen.

Die industrielle Energieerzeugung sichert die Versorgung: Industriekraftwerke dienen in aller Regel der Absicherung der eigenen Stromversorgung gegen Ausfälle im öffentlichen Netz oder stellen punktgenau große Mengen an Energie zur Verfügung, die anders nicht beziehbar wären.

Die industrielle Energieerzeugung sichert den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): Das Energiekonzept der Regierung sieht einen Ausbau des KWK-Anteils an der Erzeugungsbasis auf 25 Prozent vor. Erreicht sind bislang aber erst 17 Prozent. Ohne den Beitrag der industriellen Eigenstromerzeugung ist das Ausbauziel schwerlich zu verwirklichen.

Tatsächlich ist ein Erreichen der KWK-Ziele ohne Industriekraftwerke nahezu ausgeschlossen. Schon jetzt stellen Kraftwerke, mit denen die Unternehmen Teile des eigenen Strom- und Wärmebedarfs decken, rund ein Drittel des erzeugten KWK-Stroms zur Verfügung. Dieser Beitrag ist in den vergangenen zehn Jahren nahezu kontinuierlich gestiegen. Dennoch ist der Ausbau der besonders effizienten Kraft-Wärme-Kopplung in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Ohne den Industriebeitrag wird er weiter gebremst. Das können wir uns nicht leisten, denn Deutschland läuft den von der EU definierten Effizienzzielen deutlich hinterher.

Augenmaß entscheidet

Über die einer Belastung der Eigenstromerzeugung folgenden und möglicherweise schädlichen Konsequenzen entscheidet das Augenmaß der Parlamentarier. Eine substanzielle Schwächung des Investitionsmodells wird den Bau neuer Industriekraftwerke in Deutschland zum Erliegen bringen – mit negativen Folgen für die Energieeffizienz des Wirtschaftsstandorts und der Energielandschaft. Ein moderater Solidarbeitrag hingegen ist denkbar: Der Gesetzgeber konnte sich bisher immer auf den guten Willen der deutschen Industrie verlassen, die sich wiederholt und deutlich zum Projekt der Energiewende bekannt hat und immer bereit war, einen Beitrag zu dessen Gelingen zu leisten.

Zwingende Voraussetzung aber ist, dass in Deutschland auch zukünftig noch rentabel KWK betrieben werden kann. Gerade in Anbetracht zunehmender CO2-Emissionen müssen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Emissionsreduktion in das Zentrum der Energiewende rücken. Kann das EEG 2.0 die sichere Zukunft der KWK nicht gewährleisten, dann muss über das im Laufe dieses Jahres ebenfalls zur Neufassung anstehende KWK-Gesetz ein Ausgleich geschaffen werden.

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

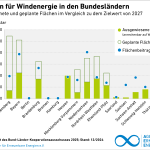

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...

Schleswig-Holstein: Forschungszentrum für Leistungselektronik geplant

[06.01.2026] Schleswig-Holstein will am Campus der HAW Kiel ein neues Forschungszentrum für Leistungselektronik errichten und dafür bis zu 15,28 Millionen Euro bereitstellen. Das Vorhaben soll Forschung, industrielle Anwendung und Technologietransfer im Kontext der Energiewende bündeln. mehr...

BSI: Richtlinie für Smart Meter Gateways überarbeitet

[19.12.2025] Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Technische Richtlinie TR-03109-6 für die Administration von Smart Meter Gateways überarbeitet. Die neue Version 2.0 wird mit der nächsten Zertifizierung der Gateway-Administrator-Systeme ab 2027 verbindlich. mehr...

Stadtwerke Lübeck: Umfrage zu Investitionen in Energiewende

[17.12.2025] Die Bereitschaft zu staatlichen Investitionen in die Klimaneutralität ist in Deutschland tief gespalten. Eine repräsentative Umfrage zeigt zugleich, dass viele Bürgerinnen und Bürger klare Prioritäten bei Infrastrukturprojekten erwarten und kommunalen Unternehmen dabei eine zentrale Rolle zuschreiben. mehr...

BDEW: Kritik an NEST-Paket

[12.12.2025] Das von der Bundesnetzagentur veröffentlichte NEST-Paket überzeugt die Branche nicht. Aus Sicht des BDEW fehlt ein verlässlicher Rahmen für die neue Anreizregulierung. Die Verbände warnen vor Folgen für Investitionspläne vieler Netzbetreiber. mehr...

Biogasrat: Warnung vor Wettbewerbsnachteilen

[12.12.2025] Der Biogasrat warnt, dass der neue Kabinettsentwurf zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote die Existenz mittelständischer Produzenten fortschrittlicher Biokraftstoffe gefährde. mehr...

AGFW: Statement zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz

[10.12.2025] Der Bundestag hat das Geothermie-Beschleunigungsgesetz beschlossen und damit neue Standards für schnellere Planfeststellungsverfahren bei Wärmeleitungen gesetzt. Der Energieeffizienzverband AGFW warnt vor möglichen zusätzlichen Hürden durch unklare Formulierungen im Gesetz. mehr...

Interview: Der Schnellere und Bessere gewinnt

[09.12.2025] Wenn wir heute von vorne beginnen würden, ein Energiesystem aufzubauen, würden wir es dezentral gestalten, sagt Milan Nitzschke. stadt+werk sprach mit ihm und Stefan Liesner über Wege zu einem sinnvollen und zukunftsfähigen Strommarktdesign. mehr...

Energieministerkonferenz: Verlässliche Rahmenbedingungen gefordert

[09.12.2025] Die Energieministerkonferenz in Stralsund hat ein gemeinsames Signal an den Bund gesendet: Für den Erfolg der Energiewende braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, bezahlbaren Strom und Tempo beim Wasserstoffhochlauf. Ländervertretern zufolge stocken zentrale Projekte wie Kernnetz, Elektrolyse und Offshore-Ausbau, während die Industrie Planungssicherheit einfordert. mehr...