Kreis LörrachWende mit Daten vorantreiben

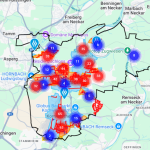

Gebäudescharfe Daten sind Grundlage für die kommunale Wärmeplanung.

(Bildquelle: reenventory)

Der Wärmeverbrauch in Wohnhäusern und Nichtwohngebäuden muss künftig klimafreundlich gedeckt werden. Ein Werkzeug hierfür ist die kommunale Wärmeplanung. Mit ihrer Hilfe stellen Städte, Gemeinden und Landkreise systematisch den heutigen und kommenden Wärmebedarf vor Ort fest. Des Weiteren werden die Potenziale einer klimafreundlichen Energieversorgung beziffert und Eignungsgebiete für Wärmenetze sowie eine dezentrale Wärmeversorgung ausgewiesen. Außerdem werden konkrete Maßnahmen erarbeitet, wie sich der zukünftige Wärmebedarf komplett mit erneuerbaren Energien, Abwärme und der Kraft-Wärme-Kopplung, also klimaneutral, decken lässt.

Die Landesregierung Baden-Württembergs hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Wärmeversorgung des Gebäudebestands spätestens bis zum Jahr 2040 klimaneutral gestaltet werden kann. Als erste Etappe auf diesem Weg müssen bis Ende 2023 alle 104 großen Kreisstädte und Stadtkreise in dem Bundesland einen kommunalen Wärmeplan aufstellen. Für kleinere Gemeinden gibt es keine verpflichtende Vorgabe, doch auch für sie lohnt sich eine systematische Wärmeplanung. Es steht ein Förderprogramm des Landes zur Verfügung, um die Kommunen finanziell zu unterstützen. Kleine Gemeinden können sich zu einem so genannten Planungskonvoi zusammenschließen, um die kommunale Wärmeplanung gemeinsam anzugehen.

In vier Schritten zum Ziel

Bei der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans wird in vier Schritten vorgegangen. Zunächst werden alle Informationen zum Gebäudebestand (Baualter und -typ), der aktuelle Wärmeverbrauch, die Treibhausgasemissionen sowie die bestehende Infrastruktur der Wärmeversorgung im Gemeindegebiet erfasst (Bestandsanalyse). Im nächsten Schritt folgt die Analyse, wo im Gebäudebestand sich die Energieeffizienz steigern lässt und erneuerbare Energien, Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung eine klimaneutrale Wärmeversorgung ermöglichen (Potenzialanalyse). Die Kommunen müssen außerdem ein Szenario zur klimaneutralen Deckung des zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien entwickeln. Dazu gehört eine räumlich aufgelöste, also in verschiedene Gebiete eingeteilte Darstellung der Versorgungsstruktur im Jahr 2040 mit dem Zwischenziel 2030 (Zielszenario). Im finalen Schritt folgt schließlich die Identifikation von ersten konkreten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele.

Drei Monate nach Erstellung muss der kommunale Wärmeplan dem zuständigen Regierungspräsidium vorgelegt werden. Ab 2023 wird er spätestens alle sieben Jahre fortgeschrieben, die Umsetzung überprüft und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Es empfiehlt sich, innerhalb der Kommune klare Zuständigkeiten für die Erstellung und Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans festzulegen. Ganz besonders gilt dies für Daueraufgaben wie die Aktualisierung von Daten, das Berichtswesen sowie die Durchführung und anschließende Evaluation von Maßnahmen.

Kreis Lörrach als Vorreiter

Im Landkreis Lörrach im südwestlichsten Zipfel Deutschlands haben die Entscheider früh die Notwendigkeit einer breit angelegten kommunalen Wärmeplanung erkannt. Von Beginn an wurde das Thema groß gedacht und der gesamte Landkreis einbezogen. Er besteht aus drei großen Kreisstädten und 32 selbstständigen Städten und Gemeinden. In dem Gebiet liegen im Süden Städte wie Rheinfelden mit einer industriellen, urbanen Struktur. Der Norden ist hingegen ländlich geprägt: Böllen beispielsweise ist die kleinste Gemeinde in Baden-Württemberg, weniger als 100 Einwohnende leben dort. Diese Bandbreite zwischen städtischer und dörflicher Infrastruktur existiert in vielen Landkreisen. Für die Wärmeplanung stellt das eine große Herausforderung dar.

Im Kreis Lörrach wurde diese gemeistert. Im Januar 2021 startete das Projekt, das im Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die erstellte Version des kommunalen Wärmeplans berücksichtigt unter anderem Synergieeffekte zwischen den verschiedenartigen Gegebenheiten vor Ort. So könnte zum Beispiel die Abwärme von großen Chemieunternehmen im südlichen Teil des Landkreises über die Gemeindegrenzen hinaus genutzt werden. Auch Photovoltaik von Gebäudedächern und freien Flächen sowie Windenergie aus dem ländlichen Raum könnten den Energiebedarf zu einem erheblichen Anteil decken.

In der ersten Phase der Wärmeplanung sammelten die Beteiligten gebäudescharfe Daten, welche die Grundlage für die komplette Wärmeplanung bilden. Dieser Schritt ist besonders wichtig, da alle späteren Entscheidungen auf Basis der Datenlage getroffen werden. Viele Datensätze sind jedoch nicht digital verfügbar oder können nicht mit Daten aus anderen Quellen kombiniert werden. Diese Umstände erschweren die Erstellung eines belastbaren Status quo. Das Unternehmen greenventory, ein Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE mit Sitz in Freiburg und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), wurde gegründet, um genau diese Lücken zu schließen.

Umfassende Datenbasis

Mit seinen neuartigen Methoden zur Datenerhebung und -bearbeitung stieß greenventory auf offene Ohren im Landkreis Lörrach und den beauftragten Planungsbüros. Die Software bündelt Daten aus verschiedenen Quellen und macht sie auf einer Plattform verfügbar, die für alle Beteiligten einsehbar ist. Zu den Datenquellen gehören zum Beispiel Satellitenbilder, Angaben aus dem Zensus, Klimadaten, Daten von Netzbetreibern, Stadtwerken und Kommunen sowie – ganz klassisch – Aufzeichnungen von Schornsteinfegern. Im Anschluss analysiert die Software die Daten mithilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz, reichert sie an und verknüpft sie mit Energiesimulationsmodellen. So schafft sie eine spezifische, räumlich und zeitlich hochaufgelöste Datenbasis für ein gesamtes Energiesystem. Dieses kann nur ein einzelnes Wohnhaus umfassen oder aber eine Großstadt beziehungsweise einen gesamten Landkreis. Das Unternehmen greenventory ist bei der kommunalen Wärmeplanung bislang für rund 70 Kommunen aktiv.

Will der Südwesten bis zum Jahr 2040 keine Treibhausgase mehr ausstoßen, muss der Wärmebedarf in Wohnhäusern und Nichtwohngebäuden drastisch sinken und der Restbedarf auf klimaneutrale Weise gedeckt werden. Der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien gehört daher die Zukunft. Um hier Fortschritte zu erzielen, ist die kommunale Wärmeplanung für Städte, Gemeinden und Landkreise gute Orientierung und unabdingbares Planungsinstrument zugleich. Um das volle Potenzial der Wärmeplanung effizient zu nutzen, muss jedoch von Beginn an der Faktor Langfristigkeit mit einbezogen werden. Denn der Weg zur Klimaneutralität ist ein fortlaufender Prozess. Es wird auch im Landkreis Lörrach noch einige Änderungen und Anpassungen bei der kommunalen Wärmeplanung geben. Hier sind einfach skalierbare Daten und Simulationsmöglichkeiten Gold wert und erleichtern die zukünftige Arbeit ungemein.

https://greenventory.de

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Januar/Februar 2023 von stadt+werk im Schwerpunkt Wärmeversorgung erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Herrenchiemsee: Kulturerbe hat Nahwärmesystem erhalten

[19.01.2026] Auf der Herreninsel im Chiemsee ist ein neues Nahwärmesystem mit Holzvergaser-Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen, das mehrere denkmalgeschützte Gebäude nahezu autark mit Wärme und Strom versorgt. Das Projekt zeigt, wie sich erneuerbare Energietechnik auch in sensiblen Kulturerbe-Strukturen technisch anspruchsvoll integrieren lässt. mehr...

Rhein-Hunsrück-Kreis: Wärmeplanung abgeschlossen

[16.01.2026] Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und zeigt Wege zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung auf. Kennzeichnend ist die interkommunale Zusammenarbeit mehrerer Kommunen, die ihre gesetzlich geforderten Wärmepläne gemeinsam erarbeitet haben. mehr...

Wärmeversorgung: Hoher Energieeinsatz, große Hebel

[13.01.2026] Wie Gewerbegebiete die Wärmewende vorantreiben können, zeigt ein Projekt im Ruhrgebiet. Im Rahmen von EMG.Ruhr sollen wirtschaftlich genutzte Flächen systematisch für eine klimafreundliche Energie-Infrastruktur erschlossen werden. mehr...

Fellbach: Fortschritte bei Wärmeplanung

[09.01.2026] Fellbach treibt die kommunale Wärmeplanung mit dem Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 voran. Der Gemeinderat setzt dabei auf Machbarkeitsstudien für Wärmenetze, den Ausbau von Photovoltaik und Wärmepumpen sowie auf eine intensive Information der Bürgerschaft. mehr...

Stadtwerke Osnabrück: Zwischenbilanz zu Wärmepumpen-Komplettpaket

[08.01.2026] Nach einem Jahr ziehen die Stadtwerke Osnabrück eine positive Zwischenbilanz ihres Wärmepumpen-Komplettpakets. Das gemeinsam mit Industriepartnern und regionalem Handwerk entwickelte Modell stößt auf anhaltendes Interesse und wird inzwischen durch PV- und Speicherlösungen ergänzt. mehr...

Hamburg: Wärme aus Abwasser

[07.01.2026] Mit der größten Abwasserwärmepumpe Deutschlands treiben die Hamburger Energiewerke und Hamburg Wasser die Wärmewende voran. Das Pionierprojekt im Energiepark Hafen demonstriert, wie Städte ihre lokalen Energiepotenziale nutzen können. mehr...

Wärmeversorgung: Das Jahrhundert der Großwärmepumpe

[05.01.2026] Vor einem Jahr ging auf dem Hafengelände der dänischen Stadt Esbjerg die weltweit größte Meerwasserwärmepumpe mit CO2 als natürlichem Kältemittel in Betrieb. Die Anlage produziert nicht nur klimaneutral Wärme, sondern trägt auch zur Netzstabilisierung bei. mehr...

Stiftung Umweltenergierecht: Leitfäden für die Wärmewende

[05.01.2026] Neue Leitfäden sollen Kommunen, Energieversorgern sowie Bürgerinnen und Bürgern den Weg von der kommunalen Wärmeplanung in die praktische Umsetzung erleichtern. Sie bündeln rechtliche Hinweise, Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis für die lokale Wärmewende. mehr...

Osnabrück: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

[18.12.2025] Die Stadt Osnabrück hat ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und damit frühzeitig die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 gelegt. Der Stadtrat hat das Konzept samt erster Umsetzungsaufträge beschlossen und damit den Übergang von der Planung in die Praxis eingeleitet. mehr...

Nordrhein-Westfalen: Bündnis für Heizwende gegründet

[15.12.2025] Nordrhein-Westfalen bündelt Kräfte aus Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutz, um den Umstieg auf moderne und sparsame Heizsysteme zu erleichtern. Ein neues Bündnis startet unter dem Titel „Heizkeller der Zukunft“ eine landesweite Offensive für bezahlbares und klimafreundliches Heizen. mehr...

Schornsheim: Klimaneutrales Neubaugebiet fertiggestellt

[11.12.2025] Schornsheim hat das neue Neubaugebiet Gänsweide übernommen, das komplett auf Erdwärme setzt. MVV zufolge ist es das erste Gebiet der Verbandsgemeinde Wörrstadt, das mit einem kalten Nahwärmenetz erschlossen wurde. mehr...

Agentur für Erneuerbare Energien: Hintergrundpapier bewertet Wärmewende

[11.12.2025] Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt deutliche Unterschiede beim Fortschritt der Wärmewende in den Bundesländern. Die Analyse beleuchtet sowohl den Ausbau erneuerbarer Wärme als auch den Stand der kommunalen Wärmeplanung. mehr...

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim: Bürgerbeteiligung beeinflusst Fernwärmeplanung

[11.12.2025] In Ludwigsburg und Kornwestheim beeinflusst die Bürgerbeteiligung erstmals spürbar die Fernwärmeplanung. Wie die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim berichten, führt die Nachfrage der Anwohner direkt zu vorgezogenen Ausbauschritten. mehr...

naturstrom: Zuschlag für Wärmeplanung erhalten

[10.12.2025] naturstrom und EnergyEffizienz haben erstmals gemeinsam den Zuschlag für eine kommunale Wärmeplanung erhalten. Die beiden Unternehmen sollen die Wärmeplanung für die Kommunale Allianz Aurach-Zenn in Nordbayern erarbeiten. mehr...

Wärmewende Akademie: Positive Bilanz nach einem Jahr

[10.12.2025] Die Mannheimer Wärmewende Akademie zieht ein Jahr nach ihrer Eröffnung eine positive Bilanz: Über 90 Handwerksbetriebe haben ihre Schulungen durchlaufen und unterstützen die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme. mehr...