WärmeversorgungKlimaschutz mit Wärmenetzen

Insgesamt stellte die MVV im vergangenen Jahr in Mannheim und der Region gut 2,2 Terawattstunden Fernwärme bereit.

(Bildquelle: MVV Energie)

Fernwärme – also die umweltfreundliche, meist in effizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugte Wärmeenergie, die über ein Netz an die Verbraucher geliefert wird – hat in Deutschland einen Anteil am Wärmemarkt von knapp unter zehn Prozent. Schwerpunkte sind dabei die großen Ballungsgebiete, in denen seit Jahrzehnten in die Fernwärme-Infrastruktur investiert wird.

Damit leistet die Fernwärme bereits heute einen unverzichtbaren Beitrag zum Klimaschutz. Grund hierfür ist vor allem die im Vergleich zu Einzelheizungen hohe Primärenergieausnutzung. Dieser ökologische und ökonomische Vorteil wird durch die Nutzung der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung noch verstärkt – nach Zahlen des Branchenverbands AGFW liegt der Anteil bei rund 83 Prozent. Allein in Mannheim, wo mehr als 60 Prozent des Wohnungsbestands an das Fernwärmenetz angeschlossen ist, spart die Erzeugung in KWK im Vergleich zu Einzelfeuerungen rund 300.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

Fossile Brennstoffe ersetzen

Derzeit wird noch ein Großteil der KWK-Anlagen mit fossilen Brennstoffen betrieben. Dabei hat Erdgas einen Anteil von rund 40 Prozent, Steinkohle liegt bei rund 30 Prozent, Braunkohle bei etwa zehn Prozent. Hinzu kommen jeweils etwa zehn Prozent aus Abfall und sonstigen Energieträgern. Im Abschlussbericht vom Januar 2019 der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung der Bundesregierung, der so genannten Kohlekommission, ist ein Ausstieg aus der Kohlenutzung bis zum Jahr 2038 vorgesehen.

Welche Wärmequellen als Alternativen zur bestehenden Erzeugung infrage kommen, hängt stark von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab. Zum einen können die Betreiber der Fernwärmenetze vorhandene Quellen nutzen, etwa in Form der Wärmeauskopplung aus einer thermischen Abfallverwertung oder der Nutzung von industrieller Abwärme. Zum anderen können sie erneuerbare Quellen neu erschließen, etwa Biomasse, Geothermie, Solarthermie oder Power-to-Heat-Anlagen.

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat diese Erkenntnisse – den Ausbau der alternativen Wärmequellen und gleichzeitig die Notwendigkeit effizienter konventioneller Erzeugung – schon früh und konsequent in seiner Strategie umgesetzt. Dabei stehen Investitionen in die nachhaltige Erzeugung von Wärme sowie in Energieeffizienz im Fokus.

Effiziente, flexible Erzeugung

So ist das derzeit im Bau befindliche Küstenkraftwerk in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel mit seiner hochmodernen, effizienten und flexiblen Erzeugung ein Energiewende-Kraftwerk par excellence. Das Kraftwerk an der Kieler Förde besteht aus 20 hocheffizienten Gasmotoren, die unabhängig voneinander arbeiten. Mithilfe der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt das Küstenkraftwerk gleichzeitig Strom und Wärme mit einer effizienten Primärenergienutzung von insgesamt mehr als 90 Prozent. Auf diese Weise wird das neue Kraftwerk über 70 Prozent weniger CO2 ausstoßen als sein Vorgänger. Gleichzeitig kann es bei der Stromerzeugung flexibel auf die Einspeisung aus Wind und Sonne reagieren. Gekoppelt mit einem Wärmespeicher und der Option, überschüssigen Strom zur Wärmeerzeugung zu nutzen, passt das neue Kieler Kraftwerk exakt zu den Anforderungen, die der Wandel unseres Energiesystems stellt.

In Mannheim investiert MVV in die Anbindung der bestehenden thermischen Abfallverwertung im Norden der Stadt an das Fernwärmenetz. Das Projekt, das mit der Heizperiode 2019/2020 abgeschlossen sein wird, hat ein Investitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro. Ein großer Teil des eingesetzten Restabfalls ist biogenen Ursprungs und damit CO2-neutral; somit ist die so erzeugte Energie umwelt- und klimafreundlich.

600 Gigawattstunden Fernwärme

Das Kraftwerk wird in Zukunft jährlich rund 600 Gigawattstunden (GWh) Fernwärme für die kommunale Versorgung liefern. Zudem hat die Anlage seit Sommer 2018 die komplette Wärmeversorgung des benachbarten Pharmaunternehmens Roche Diagnostics übernommen. Gleichzeitig speist das Heizkraftwerk der MVV jährlich 300 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom in das Netz ein und versorgt 14 weitere Industriebetriebe auf der Friesenheimer Insel mit Prozesswärme.

Unter dem Strich werden nach der Anbindung der thermischen Abfallverwertung an das kommunale und regionale Wärmenetz rund 25 Prozent der MVV-Fernwärme aus Abfällen gewonnen. Das Großkraftwerk Mannheim wird entsprechend weniger zur Wärmeerzeugung genutzt und kann flexibler auf die Situation am Strommarkt reagieren. Die Emissionen aus der Wärmeproduktion verringern sich so um rund 61.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

Primärenergiefaktor sinkt

Dekarbonisierung des Wärmesystems

Für die Nutzer der Fernwärme, also Privathaushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, bringt die Anbindung des Heizkraftwerks ebenfalls erhebliche Vorteile. Denn mit der Wärme aus Abfall sinkt der so genannte Primärenergiefaktor (PEF) der Fernwärme von bisher 0,65 auf 0,42. Damit können Eigentümer von Gebäuden, die mit Fernwärme beheizt werden, die gesetzlichen Klimaschutzanforderungen ohne zusätzliche Investitionen in die Gebäudeeffizienz erfüllen. Unternehmen sind ferner in der Lage, ihren Carbon Footprint, eine nicht unwichtige Kenngröße im Wettbewerb, zu verringern.

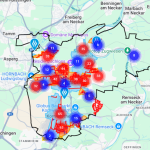

Insgesamt stellte die MVV im vergangenen Jahr in Mannheim und der Region gut 2,2 Terawattstunden Fernwärme bereit. Neben der Stadt Mannheim beliefert das Energieunternehmen auch die Nachbarkommunen Heidelberg, Schwetzingen, Speyer, Brühl und Ketsch mit Fernwärme. Sie alle profitieren damit von der künftig grüneren Fernwärmeversorgung.

Fernwärme kann grundsätzlich mit einer Vielzahl von Wärmequellen betrieben werden. Daher bietet sie einen großen Hebel bei der Dekarbonisierung des Wärmesystems, da mit der Umstellung auf erneuerbare Energien alle angeschlossenen Kunden sofort davon profitieren. Dieser Hebel macht die Fernwärme im Wärmesektor zu einem unverzichtbaren Baustein der Energiewende.

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Juli/August 2019 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Herrenchiemsee: Kulturerbe hat Nahwärmesystem erhalten

[19.01.2026] Auf der Herreninsel im Chiemsee ist ein neues Nahwärmesystem mit Holzvergaser-Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen, das mehrere denkmalgeschützte Gebäude nahezu autark mit Wärme und Strom versorgt. Das Projekt zeigt, wie sich erneuerbare Energietechnik auch in sensiblen Kulturerbe-Strukturen technisch anspruchsvoll integrieren lässt. mehr...

Rhein-Hunsrück-Kreis: Wärmeplanung abgeschlossen

[16.01.2026] Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und zeigt Wege zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung auf. Kennzeichnend ist die interkommunale Zusammenarbeit mehrerer Kommunen, die ihre gesetzlich geforderten Wärmepläne gemeinsam erarbeitet haben. mehr...

Wärmeversorgung: Hoher Energieeinsatz, große Hebel

[13.01.2026] Wie Gewerbegebiete die Wärmewende vorantreiben können, zeigt ein Projekt im Ruhrgebiet. Im Rahmen von EMG.Ruhr sollen wirtschaftlich genutzte Flächen systematisch für eine klimafreundliche Energie-Infrastruktur erschlossen werden. mehr...

Fellbach: Fortschritte bei Wärmeplanung

[09.01.2026] Fellbach treibt die kommunale Wärmeplanung mit dem Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 voran. Der Gemeinderat setzt dabei auf Machbarkeitsstudien für Wärmenetze, den Ausbau von Photovoltaik und Wärmepumpen sowie auf eine intensive Information der Bürgerschaft. mehr...

Stadtwerke Osnabrück: Zwischenbilanz zu Wärmepumpen-Komplettpaket

[08.01.2026] Nach einem Jahr ziehen die Stadtwerke Osnabrück eine positive Zwischenbilanz ihres Wärmepumpen-Komplettpakets. Das gemeinsam mit Industriepartnern und regionalem Handwerk entwickelte Modell stößt auf anhaltendes Interesse und wird inzwischen durch PV- und Speicherlösungen ergänzt. mehr...

Hamburg: Wärme aus Abwasser

[07.01.2026] Mit der größten Abwasserwärmepumpe Deutschlands treiben die Hamburger Energiewerke und Hamburg Wasser die Wärmewende voran. Das Pionierprojekt im Energiepark Hafen demonstriert, wie Städte ihre lokalen Energiepotenziale nutzen können. mehr...

Wärmeversorgung: Das Jahrhundert der Großwärmepumpe

[05.01.2026] Vor einem Jahr ging auf dem Hafengelände der dänischen Stadt Esbjerg die weltweit größte Meerwasserwärmepumpe mit CO2 als natürlichem Kältemittel in Betrieb. Die Anlage produziert nicht nur klimaneutral Wärme, sondern trägt auch zur Netzstabilisierung bei. mehr...

Stiftung Umweltenergierecht: Leitfäden für die Wärmewende

[05.01.2026] Neue Leitfäden sollen Kommunen, Energieversorgern sowie Bürgerinnen und Bürgern den Weg von der kommunalen Wärmeplanung in die praktische Umsetzung erleichtern. Sie bündeln rechtliche Hinweise, Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis für die lokale Wärmewende. mehr...

Osnabrück: Kommunale Wärmeplanung abgeschlossen

[18.12.2025] Die Stadt Osnabrück hat ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und damit frühzeitig die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 gelegt. Der Stadtrat hat das Konzept samt erster Umsetzungsaufträge beschlossen und damit den Übergang von der Planung in die Praxis eingeleitet. mehr...

Nordrhein-Westfalen: Bündnis für Heizwende gegründet

[15.12.2025] Nordrhein-Westfalen bündelt Kräfte aus Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutz, um den Umstieg auf moderne und sparsame Heizsysteme zu erleichtern. Ein neues Bündnis startet unter dem Titel „Heizkeller der Zukunft“ eine landesweite Offensive für bezahlbares und klimafreundliches Heizen. mehr...

Schornsheim: Klimaneutrales Neubaugebiet fertiggestellt

[11.12.2025] Schornsheim hat das neue Neubaugebiet Gänsweide übernommen, das komplett auf Erdwärme setzt. MVV zufolge ist es das erste Gebiet der Verbandsgemeinde Wörrstadt, das mit einem kalten Nahwärmenetz erschlossen wurde. mehr...

Agentur für Erneuerbare Energien: Hintergrundpapier bewertet Wärmewende

[11.12.2025] Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt deutliche Unterschiede beim Fortschritt der Wärmewende in den Bundesländern. Die Analyse beleuchtet sowohl den Ausbau erneuerbarer Wärme als auch den Stand der kommunalen Wärmeplanung. mehr...

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim: Bürgerbeteiligung beeinflusst Fernwärmeplanung

[11.12.2025] In Ludwigsburg und Kornwestheim beeinflusst die Bürgerbeteiligung erstmals spürbar die Fernwärmeplanung. Wie die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim berichten, führt die Nachfrage der Anwohner direkt zu vorgezogenen Ausbauschritten. mehr...

naturstrom: Zuschlag für Wärmeplanung erhalten

[10.12.2025] naturstrom und EnergyEffizienz haben erstmals gemeinsam den Zuschlag für eine kommunale Wärmeplanung erhalten. Die beiden Unternehmen sollen die Wärmeplanung für die Kommunale Allianz Aurach-Zenn in Nordbayern erarbeiten. mehr...

Wärmewende Akademie: Positive Bilanz nach einem Jahr

[10.12.2025] Die Mannheimer Wärmewende Akademie zieht ein Jahr nach ihrer Eröffnung eine positive Bilanz: Über 90 Handwerksbetriebe haben ihre Schulungen durchlaufen und unterstützen die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme. mehr...