BürgerbeteiligungDas lokale Wissen nutzen

Dezentrale Energieprojekte verändern Landschafts- und Stadtbilder. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung ist deshalb unabdingbar.

Die Energiewende zählt gegenwärtig zu den größten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland. Im Zuge des Umbaus der Energieversorgung sind enorme Infrastrukturprojekte nötig: Große Nord-Süd-Stromtrassen und der Ausbau der dezentralen Energieproduktion auf kommunaler Ebene. Dies geht mit Veränderungen des Umfelds und der Umwelt vieler Menschen einher und führt zu Verunsicherung und Skepsis. Um den Ängsten der Bevölkerung entgegenzuwirken, setzen Vorhabenträger seit einigen Jahren verstärkt auf Bürgerbeteiligung.

Auch viele Stadtwerke und kommunale Unternehmen binden bereits die Bürger bei der Planung ein. So haben laut einer Umfrage 28 Prozent der befragten kommunalen Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren die Bürger oft beteiligt, 45 Prozent hatten zumindest gelegentlich die Öffentlichkeit eingebunden. Die Initiative dafür ging bei 86 Prozent von den Unternehmen selbst aus. 84 Prozent der Umfrageteilnehmer kündigten an, dass sie auch zukünftig die Bürger aus freien Stücken beteiligen werden. Das sind durchaus beeindruckende Ergebnisse, die zeigen, dass bei kommunalen Unternehmen bereits ein Bewusstseinswandel im Hinblick auf die Einbindung der Öffentlichkeit eingesetzt hat.

Das Unternehmen Arcadis berät und unterstützt seit mehreren Jahren Firmen und öffentliche Auftraggeber aus unterschiedlichen Bereichen, etwa beim Stromnetzausbau, bei der Bürgerbeteiligung und Kommunikation. Gerade die Planung von Projekten in diesem Bereich sind hochkomplex und werden von der Öffentlichkeit kritisch gesehen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es viel Potenzial für eine gemeinsame Gestaltung der Planung gibt, wenn die Bürger frühzeitig beteiligt werden.

Warum Bürgerbeteiligung?

Ein grundsätzliches Problem ist, dass Bürgerbeteiligung auf informeller Ebene gegenwärtig von den Vorhabenträgern abhängt. Das heißt: Die Bürger sind darauf angewiesen, dass die zuständigen Unternehmen rechtzeitig informell beteiligen. Sie haben keine Möglichkeit, eine Beteiligung vor der formellen Phase, also der Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Genehmigungsbehörden, einzufordern. Damit kann aber der oftmals geforderte Austausch auf Augenhöhe nicht entstehen. Hierfür ist ein Bürgerdialog nötig, der als fester und integraler Bestandteil jedes Planungsprozesses verstanden wird.

Damit kann auch der wachsenden Vertrauenskrise in Wirtschaft, Verwaltung und Politik bei vielen Bürgern begegnet werden. Hierbei spielt vor allem eine gefühlte Distanz zwischen „denen da oben“ und „uns“ eine Rolle, die sich nur teilweise durch Fakten und das Erklären von Planungsgrundlagen überwinden lässt. Echte Beteiligungsangebote signalisieren Dialogbereitschaft und geben den Bürgern die Chance, ihre Bedenken in den Planungsprozess einfließen zu lassen oder ihrer Skepsis offen Ausdruck zu verleihen.

Auch für Vorhabenträger kann es sich lohnen, bereits weit vor Beginn eines Genehmigungsverfahrens die Öffentlichkeit einzubinden. Denn das lokale Wissen der Menschen vor Ort kann die Planung unterstützen und optimieren, bevor diese weit fortgeschritten ist. Dadurch lassen sich mögliche Konflikte frühzeitig ausklammern, Hinweise noch rechtzeitig einarbeiten und Bedenken bei der Bevölkerung abbauen. Die proaktive Einbindung kann sich gleichzeitig positiv im Hinblick auf Zeit- und Budgetplanung auswirken, weil eventuelle Planungshindernisse bereits vor Beginn des Genehmigungsverfahrens ausgeräumt werden. Schließlich hat eine transparente, ehrliche und verbindliche Bürgerbeteiligung für den Vorhabenträger einen weiteren positiven Effekt: Er wird als verlässlicher Projektpartner wahrgenommen, der nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheidet. Planungsentwürfe finden so in der betroffenen Region leichter Akzeptanz.

Transparente Prozesse

Für die Planung von großen Industrie- und Infrastrukturvorhaben wurden mit den Richtlinien VDI 7001 und 7000 wichtige Grundlagen geschaffen. Arcadis orientiert sich bei der Entwicklung von Beteiligungskonzepten an diesen Vorgaben und setzt auf eine Beteiligung, welche die planerischen Grundlagen stets im Blick behält. Ein zentraler Aspekt jedes ernsthaften Dialogs mit der Öffentlichkeit ist eine frühzeitige und transparente Beteiligung der Bürger am Planungsprozess. Eine Konfrontation der Öffentlichkeit mit fast vollendeten Tatsachen muss vermieden werden. Nur dadurch lassen sich Widerstände abfangen, bevor grundlegende und unauflösliche Konflikte entstehen. Ebenso zahlt sich eine kontinuierliche und umfassend auf den Projektfortschritt abgestimmte Beteiligung aus. Es muss für die Menschen vor Ort ersichtlich sein, dass einmal gemachte Aussagen auch zu späteren Zeitpunkten Gültigkeit besitzen.

Die Angebote für eine Beteiligung müssen echte Möglichkeiten zur Einflussnahme darstellen, bei denen offen alle Hinweise und Bedenken geäußert werden können, die bei Planungsrelevanz dann auch Beachtung finden. Dazu muss gezeigt werden, was machbar ist und wie sich der Beteiligungsprozess gestaltet. Es geht schließlich auch um die Wahrnehmung durch die Bürger, also die gefühlte Beteiligung. Empathie für Bedenken und das Zuhören bei berechtigten und sachlich vorgetragenen Bedenken zeigen, dass der Vorhabenträger es ernst meint.

Beteiligen – aber wie?

Basis für einen erfolgreichen Beteiligungsprozess bildet ein professionelles Stakeholder-Management. Die Fragen dabei lauten: Wer interessiert sich für das Vorhaben? Wer steht wie dazu? Und welche Kommunikation fand bisher statt? Bei größeren Projekten den Überblick zu verlieren, ist ein Risiko, denn die Folge sind Irritationen und Konflikte. Hierfür gibt es heutzutage Software aus dem Bereich Customer Relationship Management. Diese Lösungen erlauben es, große und komplexe Stakeholder-Datenmengen zu strukturieren, auszuwerten und für unterschiedliche Zwecke handhabbar zu machen. Ausgehend von dieser Grundlage kann der Beteiligungsprozess optimal gesteuert und weiterentwickelt werden.

Der Katalog möglicher Beteiligungsformate ist mittlerweile groß. Ein positives Beispiel aus der Praxis sind planungsbegleitende Workshops. Diese sind auf eine sehr intensive Beteiligung eines definierten Teilnehmerkreises ausgelegt. Die Planungswerkstätten werden als feste Gremien etabliert, die zu zentralen Projektmeilensteinen stattfinden und den gesamten Planungsprozess begleiten. So wird ein kontinuierlicher, verlässlicher und transparenter Beteiligungsfahrplan geschaffen. Der Teilnehmerkreis sollte einen möglichst großen Querschnitt der betroffenen Öffentlichkeit umfassen. Gleichzeitig muss die Teilnehmerzahl begrenzt sein, um eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen.

Inhaltlich können die Teilnehmer alle Belange offen in die Planungsdiskussion einbringen. Sie erhalten zudem früh und transparent Informationen zur Planung und zu den weiteren Beteiligungsmöglichkeiten. Der Kern des Formats sind Diskussionen an mehreren Arbeitstischen zu je fünf bis sechs Teilnehmern. Die Tischbetreuer des Vorhabenträgers gehen dabei mit den Teilnehmern den aktuellen Planungsstand durch und sammeln deren Hinweise. So wird gewährleistet, dass alle Bedenken Gehör finden und planungsrelevante Einwände tatsächlich in die Planungen einfließen.

Darüber hinaus bieten heutzutage onlinegestützte Tools neue Möglichkeiten für die Beteiligung. Für ein großes Netzausbauprojekt hat Arcadis etwa zusammen mit einem Planungsbüro ein webbasiertes Geo-Informationssystem (WebGIS) aufgesetzt, das neben den Korridorvorschlägen für das Vorhaben auch alle relevanten Planungsdaten enthält. Die Menschen können mithilfe des WebGIS ihre Hinweise punktgenau abgeben und in einer Maske die Hinweise spezifizieren und Kategorien zuordnen. Wenn die Nutzer des WebGIS Kontaktdaten hinterlassen, erhalten sie von den Planern auch eine planerische Antwort zu ihrem Hinweis. Das ermöglicht es den Bürgern, bequem von zu Hause aus den aktuellen Planungsstand nachzuvollziehen und sich zu beteiligen. Eine wichtige Funktion des WebGIS ist schließlich die öffentliche Dokumentation der Hinweise, da sie nach einer Prüfung durch die Planer in das System eingespielt werden und so öffentlich einsehbar sind.

Hohe Bedeutung für Stadtwerke

Für Stadtwerke und kommunale Unternehmen wird das Thema Bürgerbeteiligung weiterhin eine hohe Bedeutung haben. Denn die infrastrukturellen Anforderungen im Rahmen der Energiewende werden räumliche und bauliche Veränderungen auf kommunaler Ebene zur Folge haben. Ein wichtiges Thema umfasst die Frage der dezentralen Energielösungen. Biomassekraftwerke, Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Stromspeicher verändern die Energiegewinnung und -nutzung. Sie verändern aber auch Landschafts- und Stadtbilder. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, die Bürger bei den entsprechenden Planungen mitzunehmen.

Neben der Beteiligung an den konkreten Planungen geht es hierbei auch um die zugrundeliegenden Klima- und Umweltschutzkonzepte. Eine Einbindung der Bürger bei der energie- und klimaschutzpolitischen Weichenstellung der Stadtwerke birgt Potenzial. Durch einen iterativen Beteiligungsprozess können Ideen und Anregungen für die zukünftige Ausrichtung und Gestalt der kommunalen Unternehmen entstehen. Gerade im Hinblick auf die Identifikation und Wahrnehmung kommunaler Unternehmen könnte ein Dialogprozess, der sich auch für solche unternehmensrelevanten Entscheidungen öffnet, ein wichtiger Faktor werden.

Keine Einbahnstraße

Bürgerbeteiligung ist für viele Vorhabenträger kein Neuland mehr. Der nächste Schritt wäre, die frühzeitige und informelle Einbindung der Bürger nicht mehr nur dem Wohlwollen der Vorhabenträger zu überlassen oder erst aufgrund massiven öffentlichen Drucks zu beginnen. Eine Selbstverpflichtung kommunaler Unternehmen zur umfassenden Beteiligung der Öffentlichkeit als fester Bestandteil zukünftiger Vorhaben wäre zu verankern. So könnten die Menschen vor Ort sichergehen, dass sie beispielsweise schon bei Bedarfs- und Alternativprüfungen eingebunden sind, und nicht erst, wenn die Planung weit fortgeschritten ist.

Damit kommen kommunale Unternehmen aber nicht nur den Bürgern entgegen. Denn wenn ein Beteiligungsprozess richtig aufgesetzt ist, können frühzeitig Konflikte ausgeklammert werden, die Risiken für die Budget- und Zeitplanung bergen. In dieser Form ist Bürgerbeteiligung keine Einbahnstraße, sondern bietet für eine gemeinschaftliche Gestaltung und Umsetzung der Energiewende gerade auf kommunaler Ebene enormes Potenzial.

Dieser Beitrag ist in der November-/Dezember-Ausgabe 2017 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Baden-Württemberg: Klimaschutz-Programm reaktiviert

[04.02.2026] Kommunen in Baden-Württemberg können wieder Förderanträge für Beratungs- und Begleitmaßnahmen zur energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude stellen. Das Land reaktiviert dafür den zweiten Teil des Programms Klimaschutz-Plus und ergänzt die bereits laufende Investitionsförderung. mehr...

Steinbeis: Neue AG für Konfliktkommunikation

[02.02.2026] Eine neue Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Konflikte bei Energie- und Infrastrukturprojekten zu verringern. Sie richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen und Kommunen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger stärker in Planungen einzubeziehen. mehr...

BDEW: Milliardeninvestitionen in den Netzausbau gefordert

[02.02.2026] Neue Regionalszenarien der Stromverteilnetzbetreiber zeigen einen drastisch steigenden Bedarf an Netzanschlüssen bis 2045. Der BDEW fordert deshalb Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und bessere regulatorische Rahmenbedingungen, um privates Kapital zu mobilisieren. mehr...

KRITIS-Dachgesetz: BDEW fordert Tempo

[30.01.2026] Der Bundestag hat gestern das KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der CER-Richtlinie verabschiedet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert nun Tempo, klare Zuständigkeiten und eine praxisnahe Ausgestaltung, um die Resilienz kritischer Infrastrukturen wirksam zu erhöhen. mehr...

Gebäudeenergiegesetz: Spitzenverbände fordern Reform

[29.01.2026] Mehrere Spitzenverbände aus Energie-, Kommunal- und Immobilienwirtschaft fordern eine schnelle und grundsätzliche Reform des Gebäudeenergiegesetzes hin zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz. Sie verlangen klare, investitionsfreundliche und praxistaugliche Regeln, die nationale und europäische Vorgaben zusammenführen. mehr...

VKU: Kurskorrektur beim Offshore-Ausbau gefordert

[28.01.2026] Der Verband kommunaler Unternehmen fordert anlässlich des Nordsee-Gipfels eine Kurskorrektur beim Ausbau der Offshore-Windenergie. Ziel sei ein Ausbaupfad, der Systemkosten begrenzt, Netze besser auslastet und Investitionen wirtschaftlich tragfähig macht. mehr...

BSW-Solar: Bündnis fordert Fortsetzung der Photovoltaik-Förderungen

[28.01.2026] Ein breites Bündnis aus Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsverbänden warnt vor geplanten Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaik auf Gebäuden. Nach Ansicht der Unterzeichner würde ein Abbau der Förderung den Solarausbau bremsen, Strompreise verteuern und die Klimaziele gefährden. mehr...

Rheinisches Revier: Gigawattpakt erreicht Ausbauziele

[26.01.2026] Der Gigawattpakt im Rheinischen Revier erreicht schneller als geplant zentrale Ausbauziele: Die installierte Leistung erneuerbarer Energien ist seit Ende 2020 auf 4,4 Gigawatt gestiegen. Damit rückt die für 2028 vorgesehene Marke von fünf Gigawatt bereits nach knapp vier Jahren in greifbare Nähe. mehr...

Schleswig-Holstein: Erhöhung des Bürgerenergiefonds

[20.01.2026] Schleswig-Holstein erhöht den Bürgerenergiefonds um weitere fünf Millionen Euro und stärkt damit die Finanzierung von Energieprojekten in Bürgerhand. Das Gesamtvolumen des Fonds steigt auf 15 Millionen Euro und soll neue Wind-, Solar- und Wärmeprojekte anschieben. mehr...

BDEW: Stellungnahme zur Kraftwerksstrategie

[19.01.2026] Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf Eckpunkte der Kraftwerksstrategie verständigt und damit den Weg für neue Ausschreibungen und zusätzliche gesicherte Leistung geebnet. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht darin ein wichtiges Signal für Versorgungssicherheit und Investitionen in steuerbare Kapazitäten. mehr...

BDEW: Zehn-Punkte-Papier für mehr Resilienz

[14.01.2026] Nach dem mehrtägigen Stromausfall infolge eines Brandanschlags in Berlin fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rasche politische und rechtliche Konsequenzen. Ein Zehn-Punkte-Papier soll die Resilienz Kritischer Energie- und Wasserinfrastrukturen gegen Sabotage, Ausfälle und Krisen stärken. mehr...

Deutscher Landkreistag: Änderungen an KRITIS-Dachgesetz gefordert

[12.01.2026] Ein mehrtägiger Stromausfall nach einem Anschlag im Berliner Südwesten hat aus Sicht der Landkreise gravierende Schwachstellen in der Krisenvorsorge offengelegt. Der Deutsche Landkreistag dringt deshalb auf einen umfassenderen Schutz Kritischer Infrastrukturen und auf Nachbesserungen beim geplanten KRITIS-Dachgesetz. mehr...

Sachsen: Fortsetzung der zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle

[12.01.2026] Sachsen setzt die Arbeit seiner zentralen Wasserstoff-Anlaufstelle fort und beauftragt die bisherige Trägergemeinschaft erneut. Damit soll der Aufbau einer durchgängigen Wasserstoffwirtschaft bis 2030 weiter unterstützt werden. mehr...

Niedersachsen: Gewerbesteueraufkommen für Offshore-Windparks gesichert

[07.01.2026] Niedersachsen ordnet die Gewerbesteuer für Offshore-Windparks neu und sichert damit dauerhaft hohe Einnahmen für seine Kommunen. Kern der Regelung ist die Zuweisung der Hebeberechtigung an Wilhelmshaven ab 2026, mit umfangreichen Umverteilungseffekten über den Kommunalen Finanzausgleich. mehr...

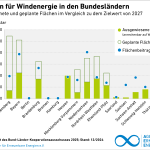

AEE: Fortschritte bei Flächen-Ausweisungen

[07.01.2026] Die Bundesländer kommen bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie voran, erreichen die gesetzten Zwischenziele jedoch bislang nur teilweise. Ein Hintergrundpapier der Agentur für Erneuerbare Energien zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Ländern sowie Fortschritte bei Genehmigungen und Photovoltaik-Freiflächen. mehr...