StudieViele Aquifere können kühlen

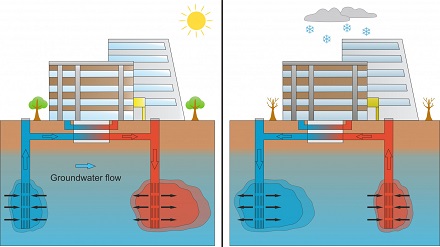

Kühlen im Sommer (links) und Heizen im Winter: Dafür eignen sich Aquiferspeicher, also wasserführende Schichten im Untergrund.

(Bildquelle: Ruben Stemmle, AGW/KIT)

Thermische Aquiferspeicher können wesentlich zum klimafreundlichen Heizen und Kühlen von Gebäuden beitragen. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben nun ermittelt, dass Deutschland ein beträchtliches Potenzial für Niedertemperatur-Aquiferspeicher aufweist und dieses Potenzial aufgrund des Klimawandels in Zukunft voraussichtlich wachsen wird. Zu der Studie gehört die bis jetzt detaillierteste Karte der Aquiferspeichermöglichkeiten in Deutschland. Mehr als 30 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen derzeit auf das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Die Dekarbonisierung dieses Sektors kann daher einiges an Treibhausgasemissionen einsparen und wesentlich zum Klimaschutz beitragen. Aquiferspeicher, also wasserführende Schichten im Untergrund, eignen sich zur saisonalen Speicherung und flexiblen Nutzung von Wärme und Kälte. Wasser besitzt eine hohe Fähigkeit, thermische Energie zu speichern, und das umgebende Gestein wirkt isolierend. Aquiferspeicher werden durch Bohrungen erschlossen, um beispielsweise Wärme aus Solarthermieanlagen oder Abwärme aus Industrieanlagen unter der Erde zu speichern und bei Bedarf heraufzupumpen. Sie lassen sich ideal mit Wärmenetzen und Wärmepumpen kombinieren. Als besonders effizient haben sich oberflächennahe Niedertemperatur-Aquiferspeicher erwiesen: Da die Temperatur des Wassers nicht viel höher ist als die der Umgebung, geht während der Speicherung wenig Wärme verloren.

Geeignete Flächen werden zunehmen

Welche Regionen in Deutschland sich für Niedertemperatur-Aquiferspeicher eignen haben Forschende am Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) und in der Nachwuchsgruppe Nachhaltige Geoenergie des KIT untersucht. „Zu den Kriterien für einen effizienten LT-ATES-Betrieb gehören geeignete hydrogeologische Gegebenheiten wie die Produktivität der Grundwasserressourcen und die Grundwasserströmungsgeschwindigkeit“, erklärt Ruben Stemmle, Mitglied der Forschungsgruppe Ingenieurgeologie am AGW und Erstautor der Studie. „Wichtig ist auch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Heiz- und Kühlenergiebedarf. Dieses lässt sich annäherungsweise über das Verhältnis von Heiz- und Kühlgradtagen ermitteln.“ Die Forschenden haben die hydrogeologischen und klimatischen Kriterien in einer räumlichen Analyse kombiniert. Dabei zeigte sich, dass 54 Prozent der Fläche in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten bis 2050 sehr gut oder gut für LT-ATES geeignet sind. Die Potenziale konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Norddeutsche Becken, den Oberrheingraben und das Süddeutsche Molassebecken. Visualisiert sind sie detailliert auf einer Karte, welche die Forschenden mit einem Geoinformationssystem (GIS) anhand einer multikriteriellen Entscheidungsanalyse erstellt haben. Wie die Studie weiter ergeben hat, werden die für LT-ATES sehr gut oder gut geeigneten Flächen für den Zeitraum 2071 bis 2100 voraussichtlich um 13 Prozent wachsen. Dies ist vor allem durch einen relativ starken Zuwachs bei den sehr gut geeigneten Flächen bedingt und zurückzuführen auf einen steigenden Kühlbedarf, also auf den Klimawandel. In Wasserschutzgebieten sind Aquiferspeicher nur eingeschränkt und in Einzelfällen zulässig. Dadurch fallen elf Prozent der technisch sehr gut oder gut geeigneten Flächen weg.

Duisburg: Ministerium unterstützt Erkundungsbohrung

[13.01.2026] Nordrhein-Westfalen fördert in Duisburg eine Erkundungsbohrung zur Tiefengeothermie mit rund 7,5 Millionen Euro. Das Projekt der Stadtwerke Duisburg soll die Grundlage für eine klimafreundliche und langfristig bezahlbare Wärmeversorgung im Fernwärmenetz schaffen. mehr...

Eckernförder Bucht: LBEG weist Erlaubnisfeld für Tiefengeothermie aus

[13.01.2026] An der Eckernförder Bucht ist ein neues Erlaubnisfeld für Tiefengeothermie ausgewiesen worden. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat dafür dem Unternehmen Moin Moin! Innovativcluster Erdwärme das Erlaubnisfeld Schwansen zugeteilt. mehr...

GeoTHERM: Fraunhofer IEG zeigt Wärmewende-Forschung

[19.12.2025] Fraunhofer IEG präsentiert auf der GeoTHERM 2026 in Offenburg anwendungsnahe Forschung für die Wärmewende und positioniert Geothermie als zentrale Säule nachhaltiger Wärmeversorgung. mehr...

Schornsheim: Klimaneutrales Neubaugebiet fertiggestellt

[11.12.2025] Schornsheim hat das neue Neubaugebiet Gänsweide übernommen, das komplett auf Erdwärme setzt. MVV zufolge ist es das erste Gebiet der Verbandsgemeinde Wörrstadt, das mit einem kalten Nahwärmenetz erschlossen wurde. mehr...

AGFW: Statement zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz

[10.12.2025] Der Bundestag hat das Geothermie-Beschleunigungsgesetz beschlossen und damit neue Standards für schnellere Planfeststellungsverfahren bei Wärmeleitungen gesetzt. Der Energieeffizienzverband AGFW warnt vor möglichen zusätzlichen Hürden durch unklare Formulierungen im Gesetz. mehr...

badenovaWÄRMEPLUS: Plan für Erdwärmeprojekt eingereicht

[09.12.2025] badenovaWÄRMEPLUS hat jetzt den Hauptbetriebsplan für das Projekt Erdwärme Breisgau beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau eingereicht. Die Behörde prüft nun die technischen Unterlagen für die geplanten Tiefenbohrungen im Oberrheingraben. mehr...

GeoTHERM: Kongressprogramm online

[08.12.2025] Die GeoTHERM 2026 präsentiert ein umfangreiches zweitägiges Kongressprogramm mit internationaler Expertise aus Wissenschaft und Industrie. Erstmals werden alle Vorträge per App simultan in drei Sprachen übertragen. mehr...

Geothermiekongress 2025: Wichtige Weichen gestellt

[28.11.2025] Die deutsche Erdwärmebranche sieht sich nach dem Geothermiekongress 2025 im Aufwind. Laut Bundesverband Geothermie wurden in Frankfurt am Main zentrale Weichen für Skalierung, Industrialisierung und politischen Rückenwind gestellt. mehr...

NRW.Energy4Climate: Materialien zu kommunaler Wärmeplanung veröffentlicht

[25.11.2025] NRW.Energy4Climate veröffentlicht neue Materialien zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung in Nordrhein-Westfalen. Die Publikationen reichen von Wirtschaftlichkeitsleitfäden über Musterleistungsverzeichnisse für tiefe Geothermie bis hin zu einer Broschüre über Betreibermodelle für Abwasserwärme. mehr...

Geothermie: Neues Fachbuch bietet Überblick

[21.11.2025] Ein neues Fachbuch gibt einen umfassenden Überblick über Technik, Planung und Betrieb moderner Geothermie-Projekte. Das Werk soll Fachleute und Entscheider bei der Wärmewende unterstützen. mehr...

Hörstel: Kalte-Nahwärme-Netz in Betrieb gegangen

[20.11.2025] Im Hörsteler Uferquartier ist ein neues Kalte-Nahwärme-Netz in Betrieb gegangen. SWTE Netz setzt damit auf geothermische Wärme, die nach Angaben des Unternehmens steigende gesetzliche Anforderungen bereits heute erfüllt. mehr...

Potsdam: Bundesumweltminister besucht Tiefengeothermie-Baustelle

[20.11.2025] Bundesumweltminister Carsten Schneider und EU-Kommissar Dan Jørgensen haben in Potsdam eine Tiefengeothermie-Baustelle besichtigt und sich über den Stand der Wärmewende informiert. Das Projekt gilt als zentraler Baustein für eine klimafreundliche Fernwärme. mehr...

Berlin: Erdwärmesonden dürfen tiefer bohren

[17.11.2025] Berlin lässt Erdwärmesonden künftig tiefer bohren und hebt die bisherige 100-Meter-Grenze auf. Die Senatsverwaltung sieht darin einen wichtigen Schritt für die Wärmewende. mehr...

Deutscher Geothermikongress: Forschungsarbeiten zur Wärmewende

[06.11.2025] Auf dem Deutschen Geothermiekongress 2025 in Frankfurt am Main präsentiert das Fraunhofer IEG praxisnahe Forschung für eine schnellere Wärmewende. Im Fokus stehen Technologien, die Geothermie vom Nischenprodukt zur industriellen Lösung führen sollen. mehr...

LBEG: BS Energy darf Erdwärme aufsuchen

[05.11.2025] BS Energy erhält drei neue Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme in der Region zwischen Gifhorn und Salzgitter. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie will damit Tiefengeothermie-Projekte zur Wärmegewinnung voranbringen. mehr...