Kraft-Wärme-Kopplung:

Hohe Wirkung im Duo

[20.6.2023] Die effiziente Verknüpfung von Technologien bietet Chancen für das Gelingen der Energiewende. Große Synergien ergeben sich beispielsweise durch das Zusammenspiel von Wärmepumpen und Blockheizkraftwerken, die mit grünen Gasen betrieben werden.

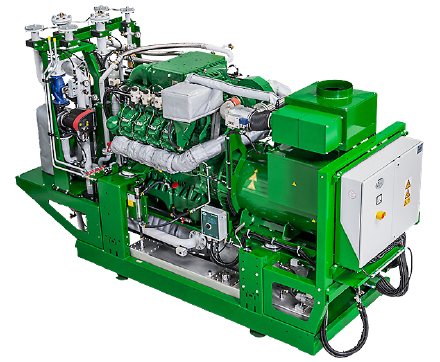

Die Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Synonym für eine dezentrale und effiziente Energieversorgung entwickelt. Ob als Großanlage mit mehreren Megawatt zur Versorgung großer Wärmenetze, zur Senkung der Energiekosten in der Industrie oder zur Objektversorgung mit wenigen hundert Kilowatt – die KWK leistet zuverlässig ihren Beitrag und kann zudem mit einer Vielzahl unterschiedlicher Brennstoffe betrieben werden.

Die Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Synonym für eine dezentrale und effiziente Energieversorgung entwickelt. Ob als Großanlage mit mehreren Megawatt zur Versorgung großer Wärmenetze, zur Senkung der Energiekosten in der Industrie oder zur Objektversorgung mit wenigen hundert Kilowatt – die KWK leistet zuverlässig ihren Beitrag und kann zudem mit einer Vielzahl unterschiedlicher Brennstoffe betrieben werden. Auf der anderen Seite steht die Wärmepumpe, die Strom hocheffizient in Wärme umwandelt und derzeit in allen Größenordnungen einen enormen Boom erlebt. Insbesondere von politischer Seite wird die Wärmepumpe als einer der großen Hoffnungsträger gesehen, um die dringend notwendige Dekarbonisierung des Wärmemarkts effektiv voranzutreiben. Während bis vor Kurzem häufig eine Entweder-oder-Diskussion geführt wurde, wird in immer mehr Projekten deutlich: Die effizienteste Lösung lautet Kraft-Wärme-Kopplung UND Wärmepumpe.

Synergien entkräften Vorurteile

Obwohl beide Technologien zweifellos einen massiven Mehrwert für Betreiber und Volkswirtschaft bieten, haben sie immer wieder mit verschiedenen Vorurteilen zu kämpfen. So wird der Wärmepumpe oft nachgesagt, sie sei nur für Neubauten geeignet und habe Probleme, höhere Temperaturniveaus zu erreichen, während der Kraft-Wärme-Kopplung teilweise noch das Image des fossilen Dauerläufers anhaftet.

Dass beides nicht stimmt, haben die Entwicklungen der vergangenen Jahre auf beiden Seiten hinlänglich bewiesen. Altbauten und Industrieanwendungen sind für den Einsatz von Wärmepumpen heute ebenso selbstverständlich wie mit grünen Gasen betriebene Blockheizkraftwerke (BHKW), die hochflexibel die dringend benötigte Residuallast liefern. Und genau hier setzt der Synergieeffekt ein: Die KWK-Anlage unterstützt den Betrieb der Wärmepumpe genau dann, wenn nicht genügend regenerative Energie im Netz zur Verfügung steht.

Für Christoph Rotthaus, Leiter des Projekt-Managements beim Anlagenhersteller 2G Energy, sind diese grundsätzlichen Technologiedebatten aber ohnehin eher zweitrangig: „Jeder unserer Kunden hat zunächst einmal das Ziel, seine Energieversorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben wirtschaftlich sicherzustellen. Mit welchem Produkt dies im Einzelfall geschieht, ist weniger entscheidend. Wichtig ist nur, dass jederzeit ausreichend bezahlbare Energie zur Verfügung steht und die eingesetzte Technik perspektivisch zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann.“

Klassische Gesetze der Thermodynamik

Unabhängig von der Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom für den Betrieb einer Wärmepumpe haben insbesondere die lokale Umgebungstemperatur (bei Luft/Wasser-Wärmepumpen) sowie die erforderliche Vorlauf- und Prozesstemperatur einen wesentlichen Einfluss auf die Frage, welche Technologie im jeweiligen Zeitraum effizienter betrieben werden kann. 2G-Manager Christoph Rotthaus verweist auf einige Anlageninstallationen, bei denen das BHKW die Wärmepumpe unterstützt, sobald die Außentemperatur unter zehn Grad Celsius fällt. „Das ist natürlich nur eine grobe Faustregel“, erklärt er. „Wird ein Vorlauf von nur 60 Grad benötigt, sind niedrigere Außentemperaturen erforderlich als bei einem Vorlauf von 95 Grad. Hier haben wir es mit den klassischen Gesetzen der Thermodynamik zu tun, die wir bei der Projektierung berücksichtigen müssen.“

Die Kombination von Kraft-Wärme-Kopplung und Wärmepumpe geht jedoch mittlerweile weit über die temperaturabhängige Fahrweise hinaus, sondern verzahnt beide Technologien auch hinsichtlich der internen Prozesse eng miteinander. Der Synergieeffekt könnte beim Zusammenspiel der Technologien an dieser Stelle nicht größer sein: Auf der einen Seite steht die Wärmepumpe, die für ihren optimalen Betriebspunkt ein bestimmtes Temperaturniveau benötigt, das aber nicht unbedingt als Umgebungstemperatur zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite steht die KWK-Anlage, in der im Gemischkühlprozess vor der Verbrennung ein Temperaturniveau von rund 40 Grad erzeugt wird, das in der Regel nicht für direkte Heizzwecke oder Prozesswärme genutzt werden kann.

Ähnlich verhält es sich mit der Abwärme des BHKW, die in der Regel ebenfalls nicht genutzt werden kann. Gerade diese Temperaturniveaus sind jedoch für die Unterstützung der Wärmepumpe prädestiniert. Durch entsprechende Luftansaugung und Kopplung der Prozesse wird eine deutliche Steigerung des Gesamtwirkungsgrads erreicht, sodass letztendlich eine Reduktion der Energiekosten auf der Verbraucherseite erreicht wird. Als Beispiel können hier die Stadtwerke Bad Lauterberg dienen, die mit diesem Ansatz eine Anhebung der Rücklauftemperatur in ihrem Wärmenetz von 60 auf 63 Grad erreichen konnten.

Handlungsdruck steigt

Energieversorger und Wärmenetze sind aber nur eine von vielen Anwendungen für die effiziente Kombination von Wärmepumpe und Kraft-Wärme-Kopplung. Gerade in der Industrie mit ihren vielen individuellen Prozessen und Energieanforderungen sind der Ingenieurskunst kaum Grenzen gesetzt. Christoph Rotthaus gewinnt daher der aktuellen energiepolitischen Krisensituation teilweise sogar etwas Positives ab: „Spätestens seit Frühjahr 2022 entsteht ein echter Handlungsdruck in Sachen zukünftiger Energieversorgung. Gerade in den Gesprächen mit unseren Industriekunden spüren wir in den vergangenen Monaten eine enorme Kreativität und einen positiven Ideenreichtum, wenn es darum geht, wie sich die Unternehmen in Zukunft aufstellen wollen.“

Durch den Ausstieg aus der Kernenergie und mittelfristig aus der Kohleverbrennung entsteht ein großer Bedarf an gesicherter Kraftwerksleistung. Obwohl die Wärmenetzbetreiber und die Industrie derzeit noch stark auf Erdgas angewiesen sind, werden überall Maßnahmen ergriffen, um den Hochlauf der grünen Gase – sei es Biogas oder auch Wasserstoff – zu beschleunigen. Bezogen auf neue KWK-Anlagen bedeutet dies, dass Biogas- und H2-Readiness eine Selbstverständlichkeit sein muss.

Wenn es nach Christoph Rotthaus ginge, dürften es schon heute gerne mehr sein: „Wir sehen uns als regeneratives Rückgrat der Energiewende, das hocheffizient Energie liefert, wenn Wind und Sonne nur begrenzt zur Verfügung stehen. Wir setzen alles daran, dass unsere Produkte die wertvollen grünen Moleküle mit dem höchsten Wirkungsgrad nutzen. Unabhängig davon, wie schnell die Infrastruktur für grünes Gas ausgebaut wird, ist jedes unserer Produkte schon heute für den Betrieb mit reinem Wasserstoff geeignet.“

Stefan Liesner ist Head of Public Affairs/Public Relations bei der 2G Energy AG.

https://2-g.com/de

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Mai/Juni 2023 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)

Stichwörter: Kraft-Wärme-Kopplung, 2G Energy, BHKW, Wärmepumpe

Bildquelle: 2G Energy AG

Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung

Stadtwerke Duisburg: Wärmepumpen eingetroffen

[26.7.2024] In Duisburg sind die beiden Wärmepumpen für die neue innovative Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (iKWK) der Stadtwerke eingetroffen. Ende des Jahres soll der Probebetrieb starten. Der Elektrokessel hat letzteren bereits erfolgreich absolviert und durchläuft derzeit die Anmeldung für den Regelenergiemarkt. mehr...

[26.7.2024] In Duisburg sind die beiden Wärmepumpen für die neue innovative Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (iKWK) der Stadtwerke eingetroffen. Ende des Jahres soll der Probebetrieb starten. Der Elektrokessel hat letzteren bereits erfolgreich absolviert und durchläuft derzeit die Anmeldung für den Regelenergiemarkt. mehr...

Energie SaarLorLux: Umstellung auf grünen Wasserstoff

[1.7.2024] Das Gasmotorenkraftwerk GAMOR in Saarbrücken soll auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt werden. Dazu haben die INNIO-Gruppe und der Energieversorger Energie SaarLorLux eine Absichtserklärung unterzeichnet. mehr...

[1.7.2024] Das Gasmotorenkraftwerk GAMOR in Saarbrücken soll auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt werden. Dazu haben die INNIO-Gruppe und der Energieversorger Energie SaarLorLux eine Absichtserklärung unterzeichnet. mehr...

Bioenergie: Bedeutung von Biogas und Biomethan

Bericht

[1.7.2024] Der Einsatz von Biogas und Biomethan bietet Stadtwerken eine Chance. Denn die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ist nicht nur schneller am Netz als große Kraftwerke, auch der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft wird deutlich früher gelingen. mehr...

[1.7.2024] Der Einsatz von Biogas und Biomethan bietet Stadtwerken eine Chance. Denn die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ist nicht nur schneller am Netz als große Kraftwerke, auch der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft wird deutlich früher gelingen. mehr...

KWK: Wichtige Säule im Klimaschutz

[25.6.2024] Die Branche diskutierte auf dem 22. Duisburger KWK-Symposium Potenziale und Herausforderungen. mehr...

[25.6.2024] Die Branche diskutierte auf dem 22. Duisburger KWK-Symposium Potenziale und Herausforderungen. mehr...

Interview: KWK als grüner Teamplayer

Interview

[24.6.2024] In der Energiepolitik fehlt ein klares Bekenntnis zur Kraft-Wärme-Kopplung, sagt Christian Grotholt. stadt+werk sprach mit dem Chef des Anlagenherstellers 2G Energy über die Rolle der KWK im künftigen Energiesystem. mehr...

[24.6.2024] In der Energiepolitik fehlt ein klares Bekenntnis zur Kraft-Wärme-Kopplung, sagt Christian Grotholt. stadt+werk sprach mit dem Chef des Anlagenherstellers 2G Energy über die Rolle der KWK im künftigen Energiesystem. mehr...

undDr.OlafBerlien(PresidentundCEOderINNIOGroup)beiderUnterzeichungderWasserstoff-Absichtserklaerung_(c)EnergieSaarLorLuxAG_60.jpeg)