Studie:

Viele Aquifere können kühlen

[25.11.2022] Nach einer Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) weist Deutschland ein beträchtliches Potenzial für Niedertemperatur-Aquiferspeicher auf. Mit der Studie wurde außerdem die bislang detaillierteste Karte zu Aquiferspeichern hierzulande veröffentlicht.

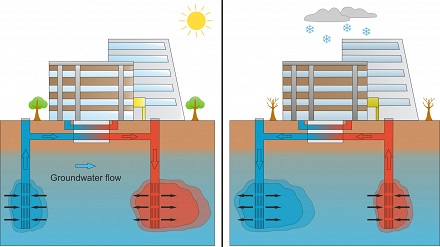

Thermische Aquiferspeicher können wesentlich zum klimafreundlichen Heizen und Kühlen von Gebäuden beitragen. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben nun ermittelt, dass Deutschland ein beträchtliches Potenzial für Niedertemperatur-Aquiferspeicher aufweist und dieses Potenzial aufgrund des Klimawandels in Zukunft voraussichtlich wachsen wird. Zu der Studie gehört die bis jetzt detaillierteste Karte der Aquiferspeichermöglichkeiten in Deutschland. Mehr als 30 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen derzeit auf das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Die Dekarbonisierung dieses Sektors kann daher einiges an Treibhausgasemissionen einsparen und wesentlich zum Klimaschutz beitragen. Aquiferspeicher, also wasserführende Schichten im Untergrund, eignen sich zur saisonalen Speicherung und flexiblen Nutzung von Wärme und Kälte. Wasser besitzt eine hohe Fähigkeit, thermische Energie zu speichern, und das umgebende Gestein wirkt isolierend. Aquiferspeicher werden durch Bohrungen erschlossen, um beispielsweise Wärme aus Solarthermieanlagen oder Abwärme aus Industrieanlagen unter der Erde zu speichern und bei Bedarf heraufzupumpen. Sie lassen sich ideal mit Wärmenetzen und Wärmepumpen kombinieren. Als besonders effizient haben sich oberflächennahe Niedertemperatur-Aquiferspeicher erwiesen: Da die Temperatur des Wassers nicht viel höher ist als die der Umgebung, geht während der Speicherung wenig Wärme verloren.

Thermische Aquiferspeicher können wesentlich zum klimafreundlichen Heizen und Kühlen von Gebäuden beitragen. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben nun ermittelt, dass Deutschland ein beträchtliches Potenzial für Niedertemperatur-Aquiferspeicher aufweist und dieses Potenzial aufgrund des Klimawandels in Zukunft voraussichtlich wachsen wird. Zu der Studie gehört die bis jetzt detaillierteste Karte der Aquiferspeichermöglichkeiten in Deutschland. Mehr als 30 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfallen derzeit auf das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Die Dekarbonisierung dieses Sektors kann daher einiges an Treibhausgasemissionen einsparen und wesentlich zum Klimaschutz beitragen. Aquiferspeicher, also wasserführende Schichten im Untergrund, eignen sich zur saisonalen Speicherung und flexiblen Nutzung von Wärme und Kälte. Wasser besitzt eine hohe Fähigkeit, thermische Energie zu speichern, und das umgebende Gestein wirkt isolierend. Aquiferspeicher werden durch Bohrungen erschlossen, um beispielsweise Wärme aus Solarthermieanlagen oder Abwärme aus Industrieanlagen unter der Erde zu speichern und bei Bedarf heraufzupumpen. Sie lassen sich ideal mit Wärmenetzen und Wärmepumpen kombinieren. Als besonders effizient haben sich oberflächennahe Niedertemperatur-Aquiferspeicher erwiesen: Da die Temperatur des Wassers nicht viel höher ist als die der Umgebung, geht während der Speicherung wenig Wärme verloren.Geeignete Flächen werden zunehmen

Welche Regionen in Deutschland sich für Niedertemperatur-Aquiferspeicher eignen haben Forschende am Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) und in der Nachwuchsgruppe Nachhaltige Geoenergie des KIT untersucht. „Zu den Kriterien für einen effizienten LT-ATES-Betrieb gehören geeignete hydrogeologische Gegebenheiten wie die Produktivität der Grundwasserressourcen und die Grundwasserströmungsgeschwindigkeit“, erklärt Ruben Stemmle, Mitglied der Forschungsgruppe Ingenieurgeologie am AGW und Erstautor der Studie. „Wichtig ist auch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Heiz- und Kühlenergiebedarf. Dieses lässt sich annäherungsweise über das Verhältnis von Heiz- und Kühlgradtagen ermitteln." Die Forschenden haben die hydrogeologischen und klimatischen Kriterien in einer räumlichen Analyse kombiniert. Dabei zeigte sich, dass 54 Prozent der Fläche in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten bis 2050 sehr gut oder gut für LT-ATES geeignet sind. Die Potenziale konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Norddeutsche Becken, den Oberrheingraben und das Süddeutsche Molassebecken. Visualisiert sind sie detailliert auf einer Karte, welche die Forschenden mit einem Geoinformationssystem (GIS) anhand einer multikriteriellen Entscheidungsanalyse erstellt haben. Wie die Studie weiter ergeben hat, werden die für LT-ATES sehr gut oder gut geeigneten Flächen für den Zeitraum 2071 bis 2100 voraussichtlich um 13 Prozent wachsen. Dies ist vor allem durch einen relativ starken Zuwachs bei den sehr gut geeigneten Flächen bedingt und zurückzuführen auf einen steigenden Kühlbedarf, also auf den Klimawandel. In Wasserschutzgebieten sind Aquiferspeicher nur eingeschränkt und in Einzelfällen zulässig. Dadurch fallen elf Prozent der technisch sehr gut oder gut geeigneten Flächen weg. (ur)

https://www.kit.edu

Stichwörter: Geothermie, KIT, Aquifere, Wärmenetze, Kühlung

Bildquelle: Ruben Stemmle, AGW/KIT

Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Geothermie

LBEG: Schicht im Schacht Steinförde

[23.7.2024] Eine geplante geothermische Nachnutzung des Kalischachts Steinförde in Wietze wird nicht umgesetzt. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) und der Verein Geoenergy Celle haben festgestellt, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. mehr...

[23.7.2024] Eine geplante geothermische Nachnutzung des Kalischachts Steinförde in Wietze wird nicht umgesetzt. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) und der Verein Geoenergy Celle haben festgestellt, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. mehr...

Speyer/Schifferstadt: Geothermieprojekt AGENS gestartet

[12.7.2024] In den Städten Speyer und Schifferstadt soll Erdwärme für die Nah- und Fernwärmeversorgung genutzt werden. Das Projekt AGENS will durch innovative Bohrtechniken die Dekarbonisierung und Unabhängigkeit der Energieversorgung vorantreiben. mehr...

[12.7.2024] In den Städten Speyer und Schifferstadt soll Erdwärme für die Nah- und Fernwärmeversorgung genutzt werden. Das Projekt AGENS will durch innovative Bohrtechniken die Dekarbonisierung und Unabhängigkeit der Energieversorgung vorantreiben. mehr...

Neustadt-Glewe: Tiefengeothermie zur Wärmewende

[28.6.2024] Die AEE zeichnet im Juni die Stadt Neustadt-Glewe als Energie-Kommune des Monats aus. Einer der Gründe ist die effiziente Nutzung von Tiefengeothermie. mehr...

[28.6.2024] Die AEE zeichnet im Juni die Stadt Neustadt-Glewe als Energie-Kommune des Monats aus. Einer der Gründe ist die effiziente Nutzung von Tiefengeothermie. mehr...

LBEG: Erlaubnis zur Erdwärme-Aufsuchung

[20.6.2024] Die im Landkreis Diepholz gelegene Gemeinde Weyhe erhält erstmals eine Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme in Bremen und Umgebung. Das LBEG hat die Felder Hemelingen und Weyhe für fünf Jahre genehmigt, um tiefengeothermische Projekte zu ermöglichen. mehr...

[20.6.2024] Die im Landkreis Diepholz gelegene Gemeinde Weyhe erhält erstmals eine Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme in Bremen und Umgebung. Das LBEG hat die Felder Hemelingen und Weyhe für fünf Jahre genehmigt, um tiefengeothermische Projekte zu ermöglichen. mehr...

Stadtwerke Husum: Großes Potenzial für Geothermie

[26.4.2024] Die Stadtwerke Husum treiben die Nutzung der Geothermie voran. Eine neue Studie zeigt vielversprechende Thermalwasservorkommen in 2.000 bis 2.500 Metern Tiefe. mehr...

[26.4.2024] Die Stadtwerke Husum treiben die Nutzung der Geothermie voran. Eine neue Studie zeigt vielversprechende Thermalwasservorkommen in 2.000 bis 2.500 Metern Tiefe. mehr...